說說中國古代的“辮發”史

說起“辮發”,很多人都會下意識的想起明清鼎革之際那段慘痛的歷史來。在“留發不留頭,留頭不留發”的血腥口號下,有一千多萬漢族同胞為了自己最后的尊嚴,死在異族的屠刀下。這是漢族子民心中永遠的痛。然而現在電視熒屏上,充斥了拖著辮子的清宮戲;在韓國《朝鮮日報》的漫畫中,代表中國形象的也通常是拖著辮子穿著馬褂的清朝人。大家似乎也都司空見慣,見怪不怪了。其實在大家熟視無睹的眼光里,又有誰了解這“辮發”對于漢人的苦澀與沉重呢?

今天,我們就來說說“辮發”的簡略歷史。

(一)

人真是一個奇怪的動物。就拿毛發來說,與人類同一遠祖的黑猩猩之類,都是遍體被毛的,隨著季節變化而褪毛、長毛;而人呢,除了頭發、眉毛、胡子、腋毛等少數幾處外,身上只有可以忽略不計的汗毛而已,也不再隨著溫度的變化而發生明顯的毛發變更,而其中最為神奇又要數頭發(也許還要包括男性的胡須)了:居然可以連綿不斷的長下去,大有將全身汗毛的生長能力全部挪為己用的趨勢。

現在想來,遠在幾萬、乃至幾十萬年,人類的頭發就應該是這樣“滔滔不絕”的長下去的吧!那些飽而無事的遠古人,偶爾捻起自己或別人的幾綹頭發,搓巴成一根類似于繩索的辮發時,人類的辮發史應該就算開始了。

(二)

自從華夏民族在黃河流域產生以后,漸漸的形成了屬于自己的民族特征,其中之一,就是對于頭發的愛護。這種愛護,除了出生后要剃一次胎毛外,終生不再剪發。為什么要這么愛護自己的頭發呢?我們用大家都很熟悉的《孝經》中的一句話來回答,那就是:

身體發膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也。

這個理由,是經過儒家倫理規范的解釋。其實最早呵護頭發的原因,是與原始巫術有關。那時候,人們都相信:身體的任一小部分可以代表其整個人,比如頭發、指甲。如果對某人的頭發或指甲施以巫術,那么那個人就將遭受施加的巫術。所以,那時候的人們都很看重自己身上頭發、指甲、胡須之類的部件,不可隨便捐棄。在《書傳》中提到這樣一個故事:

湯伐桀之後,大旱七年,史卜曰:“當以人為禱。”湯乃翦發斷爪,自以為牲,而禱於桑林之社,而雨大至,方數千里。

湯把自己的頭發、指甲貢獻給上帝,就表示要以自己為祭品(“犧牲”),為天下萬民請命,所謂的“其爾萬方有罪,在予一人;予一人有罪,無以爾萬方”(《尚書》)。就可以看出原始巫術的影響來。(關于中華民族對于頭發、指甲、胡須等物的信仰,可以參閱江紹原《發須爪——關于它們的迷信》一書。)

我們華夏的始祖對于頭發的愛惜,在典籍中也可以窺見一斑:平日剪斷頭發那固然是不可以了——如果強行剪斷頭發,那就是中國古代“五刑“中的髡刑。對于頭發,規定要“五日一沐”,就是五日洗一次頭發;而且中國古代洗發的時候也是有“洗發膏”的,例子就是《詩經·衛風·伯兮》里面的:

自伯之東,首如飛蓬。豈無膏沐?誰適為容!

翻譯成現在的話說,就是:“自從“伯”去了東方,頭發亂哄哄的像草堆一樣。難道是沒有洗發膏的緣故嘛?不是呀,那是我打扮好了也沒人看!”。還有一個關于頭發的典故“握發吐哺”,說周公選材舉能,經常忙得是“一飯三吐哺,一沐三握發”。“握發”,一方面是表示對客人到來的尊敬和想見客人的迫不及待;另一方面我們也可以從這個不經意的動作中,看出古人對于頭發的態度:“握發”,不是隨便的一披、濕淋淋的拖在身后,也不是纏繞在頭頂上,而是握在手里。

當然,最初的時候愛惜頭發,是出于對于巫術的禁忌;但隨著儒家倫理把對頭發的愛惜,納入儒家“孝”的規范之中的時候,我們對于頭發的愛惜就不僅僅是一種禁忌了,更是一種生活中的規范,漸漸的成為一種漢人區別于四周其他民族的特征物。典籍中諸如“斷發”、“被發(披發)”、“祝發”、“髡發”以及后面我們要著重提到的“辮發”,都是用在四周少數民族身上的。最早見于記載,可能要數《左傳·哀公七年》里面的一句話:

大伯端委以治周禮,仲雍嗣之,斷發文身,臝以為飾,豈禮也哉?有由然也。

句中的“大伯”,就是《史記·周本紀》中所說的“太伯”。據《史記》的記載:說周文王的祖父古公有三個兒子,老大叫太伯,老二叫虞仲,老三就是文王的父親季歷。太伯、虞仲知道古公想讓季歷為繼承人,就“亡如荊蠻,文身斷發,以讓季歷”。據說這個“荊蠻”就是后來的吳國,“文身斷發”是“荊蠻”的民族習慣,為了入鄉隨俗,太伯也只好“忍痛割愛”了。在《春秋榖梁傳·哀公十三年》中,也曾提到吳國斷發的“優良傳統”:

吳,夷狄之國也,祝發文身,欲因魯之禮,因晉之權,而請冠、端而襲其藉于成周,以尊天王。吳進矣!吳,東方之大國也,累累致小國以會諸侯,以合乎中國。吳能為之,則不臣乎?吳進矣!

不過這時候吳國斷發的傳統應該是尾聲了,因為“吳進矣”,吳國學習中原先進的文化知識,進步了,所以“請冠、端而襲其藉于成周”,要學宗周,留著頭發帶“冠”。又“祝發”又能戴冠,想來是不可能的。

“辮發”或者“編發”,見諸典籍記載已經是很晚的事情了。大約是因為辮發實在是很麻煩的吧:對于辮發,無論是洗頭發,還是編扎起來,都是一件耗時耗力的事兒。《孔子集語·卷六·主德五》有這樣一段:

《尚書大傳》:……武丁內反諸己,以思先王之道,三年,編發重譯來朝者六國。孔子曰:“吾于高宗肜日,見德之有報之疾也。”

這里,“編發”和“重譯”都是借代邊疆的少數民族,這并不是春秋戰國的語言。且《孔子集語》是本很晚出的書(宋代薛據編),所以不足采信。

確鑿無疑的記載,出現在中國最早的紀傳體史書《史記》中。在《史記·卷一百一十六·西南夷列傳》中,有如下記載:

西南夷君長以什數,夜郎最大;其西靡莫之屬以什數,滇最大;自滇以北君長以什數,邛都最大:此皆魋結,耕田,有邑聚。其外西自同師以東,北至楪榆,名為巂、昆明,皆編發,隨畜遷徙,毋常處,毋君長,地方可數千里。自巂以東北,君長以什數,徙、筰都最大;自筰以東北,君長以什數,冉駹最大。其俗或士箸,或移徙,在蜀之西。自冉駹以東北,君長以什數,白馬最大,皆氐類也。此皆巴蜀西南外蠻夷也。

文中提到的巂、昆明兩個少數民族就是“編發”的。至于他們究竟編成什么樣的發型,我們已經無法知曉。但從此時起,漢語中借代少數民族的語匯,除了“重譯”、“左衽”之外,又多了一個“編發”。而“解編發”也和“削左衽”、“襲冠帶”一樣,成為中原文明開蒙四方邊民的專有詞匯了:

夫明暗之征,上亂飛鳥,下動淵魚,各以類推。今野獸并角,明同本也;眾支內附,示無外也。若此之應,殆將有解編發、削左衽、襲冠帶、要衣裳而蒙化者焉。斯拱而俟之耳!(《漢書·卷六十四下》)

武帝議問群臣,謁者終軍曰:“野禽并角,明同本也;眾枝內附,示無外也。如此瑞者,外國宜有降者。若是應,殆且有解編發、削左衽、襲冠帶而蒙化焉。”其後數月,越地有降者,匈奴名王亦將數千人來降,竟如終軍之言。(《論衡·卷十七·指瑞篇第五十一》)

不知是中原文化不夠強大,不足以煦育那些兇殘的邊民;又或者邊民的頭發編得實在是太多、太緊,讓中原人解不勝解。中原文明最終并沒有使他們變成中央王朝忠實的子民。在烜赫幾百年的大漢帝國崩塌后,引來了編發之民在中原的狂歡。

(三)

在中原四周,有“編發”習俗的少數民族,遠不止太史公在《史記》中提到的“巂”、“昆明”。在魏晉南北朝時期見諸史書的,就有“氐”:

氐人有王,所從來久矣。自漢開益州,置武都郡,排其種人,分竄山谷間,或在福祿,或在汧、隴左右。其種非一,稱槃瓠之後,或號青氐,或號白氐,或號蚺氐,此蓋蟲之類而處中國,人即其服色而名之也。……其俗,語不及羌雜胡同,各自有姓,姓如中國之姓矣。其衣服尚青絳。俗能織布,善田種,畜養豕牛馬驢騾。其婦人嫁時著衽露,其緣飾之制有似羌,衽露有似中國袍。皆編發。多知中國語,由與中國錯居故也。其自還種落間,則自氐語。(《三國志·卷三十·魏書三十》引《魏略·西戎傳》)

“肅慎”:

肅慎氏一名挹婁,在不咸山北,去夫馀可六十日行。東濱大海,西接寇漫汗國,北極弱水。其土界廣袤數千里,居深山窮谷,其路險阻,車馬不通。夏則巢居,冬則穴處。……俗皆編發,以布作襢,徑尺馀,以蔽前后。(《晉書·卷九十七》)

“吐谷渾”:

吐谷渾,……于是乃西附陰山。屬永嘉之亂,始度隴而西,其后子孫據有西零已西甘松之界,極乎白蘭數千里。然有城郭而不居,隨逐水草,廬帳為屋,以肉酪為糧。其官置長史、司馬、將軍,頗識文字。其男子通服長裙,帽或戴冪縭。婦人以金花為首飾,辮發縈后,綴以珠貝。(《晉書·卷九十七》)

“高昌”:

高昌國,……其國蓋車師之故地也。南接河南,東連敦煌,西次龜茲,北鄰敕勒。置四十六鎮,交河、田地、高寧、臨川、橫截、柳婆、ㄜ林、新興、由寧、始昌、篤進、白力等,皆其鎮名。……。面貌類高驪,辮發垂之于背,著長身小袖袍、縵襠袴。女子頭發辮而不垂,著錦纈纓珞環釧。(《梁書·卷五十四》)

“于闐”:

于闐……其地多水潦沙石,氣溫,宜稻、麥、蒲桃。有水出玉,名曰玉河。……國中婦人皆辮發,衣裘袴。(《梁書·卷五十四》)

“芮芮”(即蠕蠕、柔然、茹茹等):

芮芮虜,塞外雜胡也,編發左衽。晉世什翼圭入塞內后,芮芮逐水草,盡有匈奴故庭,威服西域。土氣早寒,所居為穹廬氈帳。刻木記事,不識文書。馬畜丁肥,種眾殷盛。常與魏虜為仇敵。(《南齊書·卷五十九》)

其他不見于記載而又有“編發”習俗的少數民族,可能還有很多,只是因為沒有史書記載,而不能加以考證罷了。

南北朝時期的中原,是匈奴、羌、鮮卑等少數民族盤馬彎弓的樂土,而作為大多數的漢人卻是被狩獵的對象,被貶稱為“一錢漢”、“漢狗”。而同時期鮮卑拓跋氏因為建立起享國長久的大魏(含北魏386~534,東魏534~550、西魏535~556),無疑是當時中原大地最耀眼的少數民族。然而在《宋書·卷九十五·索虜傳》中,他們卻被稱為“索虜”或者“索頭虜”。毫無疑問,“索虜”或者“索頭虜”是含有貶義的,不是一句好話。但是為什么用“索虜”或者“索頭虜”這個的稱呼呢?

在古代,“索”指的是粗繩子,“繩”是細繩子。而頭發編成的辮子,就很像一條繩索。那么鮮卑人被稱為“索虜”,是不是因為他們辮發的緣故呢?為此,我們先來看看鮮卑人有沒有“辮發”的習俗。據《后漢書·卷九十·烏桓鮮卑列傳第八十》記載,鮮卑有“髡頭”的習俗:

鮮卑者,亦東胡之支也,別依鮮卑山,故因號焉。其言語習俗與烏桓同。唯婚姻先髡頭,以季春月大會于饒樂水上,飲晏畢,然后配合。

與之同種的烏桓同樣有“髡頭”的習俗:

烏桓者,本東胡也。……父子男女,相對踞蹲。以髡頭為輕便。婦人至嫁時乃養發,分為髻,著句決,飾以金碧,猶中國有簂步搖。(《后漢書·卷九十·烏桓鮮卑列傳第八十》)

由是可見,鮮卑人并沒有漢民族愛惜頭發的傳統。那鮮卑人到底是不是留著辮發,我們目前在史書上找不到直接的證據。在《南齊書·卷五十七·魏虜》中有這樣的記載

魏虜,匈奴種也,姓托跋氏。晉永嘉六年,并州刺史劉琨為屠各胡劉聰所攻,索頭猗盧遣子曰利孫將兵救琨于太原,猗盧入居代郡,亦謂鮮卑。被發左衽,故呼為索頭。

從《南齊書》的敘述可見,“索頭”這個名字的來歷至少是與他們頭發有直接關系的。從我們在后面要講到的遼代契丹人、金代女真人、元代蒙古人,乃至清代的滿族人,他們都是“髡發”而留發辮的。由此可以大致推出,那時候的鮮卑人,大約也是“髡發”而留發辮的。由此,他們才被南方的漢族稱為“索虜”。現代的學者大體都采用這種說法。比如章太炎說:“沈約作《宋書》,號北朝曰索虜。托跋編發為辮,故曰索頭虜。”(《國學講演錄·小學略說》)

在范文瀾等主編的《中國通史》中也有“宇文部言語與鮮卑語略異,剪發,留頂上一部,打成發辮與拓跋部相同,因此宇文拓跋兩部被稱為索頭或索虜”(《中國通史·第二編·第四章》)、“鮮卑拓跋部人頭發打成辮子(稱為索頭)”(《中國通史·第二編·第六章》)的說法。

在沈約《宋書》中,索虜還是專指當時統治北方的鮮卑拓跋氏,但隨著時間的遷移。“索虜”漸漸變成指代統治北方的少數民族,而不再專指鮮卑拓跋氏。唐代劉知幾《史通》中就說:“南謂北為索虜,北謂南為島夷。”宋代晁公武的《郡齋讀書志》中也使用了這種說法。由此可見。

“髡發”、留辮,那是鮮卑人自己的民族習俗,但他們統治下的漢民有沒有隨之也“髡發”、留辮呢?在西晉以后的中原,各個少數民族輪番入主,“亂哄哄,你方唱罷我登場”,中原大族多是結塢自保,并世代傳承著漢朝的習俗,不為胡化。“城頭變幻大王旗”的十六國時期過后,就是“索頭虜”的統治,但是北魏一直忙于內部火拼、外部征伐,沒有多少功夫關心民事;社會的底層主要還是靠世家大族的自發組織管理。因而漢民得以保存自己的民族習慣。在《魏書》中,我們看到可以看到一下幾則關于頭發的故事:

初,浩父疾篤,浩乃剪爪截發,夜在庭中仰禱斗極,為父請命,求以身代,叩頭流血,歲馀不息,家人罕有知者。(《魏書·卷三十五·崔浩傳》)

文曄攀援文達,哭泣號咷,以爪發為信。文達回還,復經白曜,誓約而去。白曜曰:“卿是休賓耳目腹心,親見其妻子,又知我眾旅少多。善共量議,自求多福。”文達還見休賓,出其妻兒爪發,兼宣白曜所言及國軍形勢……(《魏書·卷四十三·劉休賓傳》)

可見漢族對于自己的頭發的珍惜,一如《書傳》中提及的商湯。在范文瀾等主編的《中國通史》中是這樣說的:

漢士族最講究禮制,鮮卑族卻非常落后。鮮卑拓跋部人頭發打成辮子(稱為索頭),男女服裝便于騎馬,漢士族以衣冠自詡,當然看不慣游牧人的習俗。拓跋部人同姓通婚(四八四年才下詔禁止),更被看作野蠻。其余不合漢族禮制的事自然還很多。(《中國通史·第二編·第六章》)

綜上可知,漢族并沒有改變自己的發體衣冠。相反,在北魏孝文帝的時候,對鮮卑人進行了一場自上而下“漢化”、“去鮮卑化”活動,使得鮮卑慢慢融入中原文化。隨著時間的遷移,中原迎來了漢族一統的隋唐,于是“盡循周制度,還列漢衣冠”。“辮發”這一次再次還原了了它代指邊疆少數民族的本義。

(四)

說是“水滿則溢,月盈則虧”也好,說是“分久必合,合久必分”也好,當公元906年的時候,大唐這個病入膏肓的巨人終于走到了命運的終點,停止了所有的垂死掙扎,天下再次變得沸反盈天——盡管之前已經是干戈四起,但大唐死了以后,似乎大家鬧得更加起勁。誰也沒有過多關注,在中國的北方,一個叫阿骨打的契丹漢子建立起一個國家:遼。

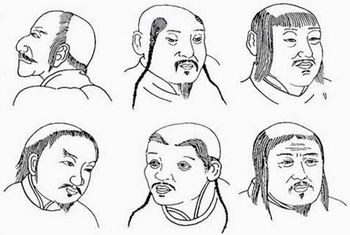

契丹人是遼國的統治者,關于他們的資料,目前有很多壁畫、史書、考古資料,都表明他們是“髡發”的,但不是都辮發(參見下圖:《契丹人的發辮》,轉引自[日] 桑原騭藏《東洋史說苑》之《中國人辮發的歷史》)。

而繼契丹而起的是女真,他們同遼國的統治下脫離出來,建立自己的國家:金。很快,他們就滅掉了之前的主人遼國,并繼續南下,攻陷宋國的首都開封,占據中原。女真是一個辮發的民族,宋代陳準在《北風揚沙錄》中記載:

人皆辮發,與契丹異。耳垂金環,留臚后發,以色糸系之。富人以珠金為飾。

就陳氏的描述,可以看出金人與后來的滿族頭式極為相近,甚至可能是一模一樣。金太宗在天會七年(1129年)頒布和清初極為類似的髡發胡服令:

是年六月行下禁。民漢服及削發不如式者死。(《大金國志·卷五》)

于是,中原衣冠徹底凋零。據桑原廌藏的考證和推測,當時金國統治下的漢民都是穿女真服飾而辮發的。甚至被金人俘獲的南宋官吏也要被強制弄成辮發:

何充,漢州德陽人。秘書監耕之孫。通判黎州,攝州事,預為備御計。及宋能之至,建議急于邛崍創大小兩關倉及砦屋百間,親督程役。俄關破,充自刺不死,大軍帥呼之語,許以不殺。充曰:“吾三世食趙氏祿,為趙氏死不憾。”帥設帷幄環坐諸將,而虛其賓席,呼充曰:“汝能降,即坐此。”充踞坐地求死,遂罷。它日又呼之,欲辮其發而髡其頂。曰:“可殺不可髡。”又使署招民榜,充曰:“吾監州也,可聚吾民使殺之耶?即一家有死而已,榜必不可署。”大將遺以酒茗羊牛肉,皆卻之。自是水飲絕不入口。敵知其不可強,將剮之,大將曰:“此南家好漢也,使之即死。”于是斬其首。(《宋史·卷四百四十九·何充傳》)

南宋依東晉故事,據江南半壁河山,茍延殘喘,猶能存漢家冠儀。于是南人就以“辮發”來區別敵人與友軍:

時順昌受圍已四日,金兵益盛,乃移砦于東村,距城二十里。锜遣驍將閻充募壯士五百人,夜斫其營。是夕,天欲雨,電光四起,見辮發者輒殲之。《宋史·卷三百六十六·劉锜傳》

或許是巧合,或許是因緣,蒙古人依著葫蘆畫瓢,遵照女真興起的模式,很快崛起并滅掉金國,隨后揮軍南下,最終滅掉南宋。然而蒙古人也是髡發留辮的,只是蒙古人的發辮式樣與女真不同:

上至成吉思,下及國人,皆剃婆焦,如中國小兒留三搭頭在囟門者,稍長則剪之,在兩下者,總小角垂于肩上。(宋·孟珙《蒙韃備錄》)

因為要生存下去,已經沒有了愛護頭發的習俗,也沒有了漢族人的廉恥,也就不會有任何的心理障礙。中原的漢人既然能在女真的統治下,剃發編女真式樣的辮子,就可以毫不費力的在蒙古的統治下,剃發編蒙古式樣的辮子。而南方的漢人先是屬于南宋統治,繼之的是元朝。元朝關于髡發,是沒有強制要求的——只有那些急于阿諛蒙古的民族敗類,才會學著蒙古人髡發。所以大多數南方人其實依然保持著原來的發式。

幸好,天不絕漢,在中原腥膻了兩百多年以后,終于漢人再掌未央。明太祖皇帝在一統天下后不久,便在下令“詔悉復衣冠唐制”,一改洇染漢人數百年的胡俗:

元世祖起自朔漠,以有天下。悉以胡俗變易中國之制,士庶咸辮發推髻,深襢胡帽,衣服則為袴褶窄袖,及辮線腰褶。婦女衣窄袖短衣,下服裙裳,無復中國衣冠之舊。甚者易其姓氏,為胡語。俗化既久,恬不知怪。我太祖心久厭之。洪武啟元,乃詔悉復衣冠唐制。士民皆束發于頂,官則烏紗帽、圓領、束帶、黑靴。士庶則服四帶巾,雜色盤領衣,不得用黃玄。樂工冠屯青字頂巾,系紅綠帛帶。士庶妻,首飾許用銀鍍金,耳環用金珠,釧環用銀;服淡色團衫,用纻絲、綾羅、綢絹。其樂妓,則帶明角皂褙,不許與庶民妻同。不得服截兩胡衣,其辮衣、胡髻、胡服、胡語一切禁止。斟酌損益,皆斷自圣心。于是百有余年胡俗,悉復中國之舊矣。(明·何孟春《馀冬序錄·卷一》)

于是中原大地“不移唐日月,重著漢衣裳”。連留在大明土地上的蒙古、女真、契丹也都開始蓄發。“辮發”在中華大部分土地上絕跡。

同時,宋明理學伴隨著民族意識也漸漸深入社會中每個角落每個人——不論士子官吏、販夫走卒,還是乞丐愚氓、翁媼婦孺——每個人都有一種民族的意識:“身體發膚,受之父母,不敢毀傷”,“吾聞用夏變夷者,未聞變於夷者也”。頭發在漢民族受過傷的心目中,地位愈發的重了。

(五)

女真,猶如野草、猶如陰魂,在東北蟄伏了數百年后死灰復燃,再次成為漢民族的心腹大患,并最終占有華夏九州。“辮發”的噩夢又一次出現在漢人的生活中。

我們上面說過,女真人是髡發留辮的,這是他們的習俗。清朝的太祖、太宗時期,遼東投降過去的漢人都是要髡發留辮的。這是可以想見的:那些人投降了,自然是被迫自己的民族,理所當然要站在女真人的立場上了。

中國本土漢人的辮發,是從順治元年(1644年)清軍入關后開始試行,當時命令沿道的漢人都要辮發,在五月二日入主北京之后,秉承金朝風范的滿清,第三日就迫不及待的頒布了這樣的命令:

凡投誠官吏軍民,皆著剃發,衣冠悉遵本朝制度。(《東華錄·順治卷二》)

強令剃發易服,使得命令所到之處漢人群起反抗,眼看清軍形勢不穩的攝政王多爾袞在同月的二十四日,又布告如下:

予因前歸順之民,無所分別,故令其剃發,以別順逆。今聞甚拂民愿,反非予以文教定民之本心矣。自茲以后,天下臣民,照舊束發,悉聽其便。(《滿清興亡史》)

于是風波平息。

等過了一年,也就是在江南平定之后的順治二年(1645年)六月十六日,清廷態度突然一變,下剃發之令,開始例行辮發,其略云:

向來剃發之令不急,姑聽自便者,欲俟天下大定始行,此事朕已籌之熟矣。君猶父也,民猶子也,父子一體,豈可違異?若不歸一,不幾為異國人乎?自今布告之后,京城限旬日,直錄各省地方,自部文到日,亦限旬日,盡行剃發。若規避惜發,巧辭急辯,決不輕貸。(《滿清興亡史》)

清政府規定,除了僧侶和道士可以不辮發易服以外,其他人等都要遵照以上的詔令。連綿延近兩千年的衍圣公家族也難逃“薙發”的厄運。

上面提到,中國南方一直綿延著醇正的漢風。即便是在蒙古統治時,也是沒有集體薙發的先例。如今要“薙發易服”、“以夷變華”,于是整個南方都動蕩起來。其中,d’Orléans的《征服中國的韃靼二帝的歷史》中有如下描述:

辮發、胡服的新制,極大的刺痛了漢人的情感,導致他們的反抗。他們開始在地方發起叛亂。比起受到夷族的統治,更讓漢人感到奇恥大辱的是,象征受夷族統治的辮發和胡服。先前為了保住自己的頭顱,如羔羊般柔順的漢人,如今卻為了了保護頭發不收侵犯而如虎奮起。……

而衛匡國(Martin Martini)的《韃靼戰紀》中,有關浙江紹興府有如下記載:

韃靼軍隊在沒有遭到特別抵抗的情況下,占領了紹興府,浙江省南半部的府縣亦顯出可以順利征服的情勢,然而,當韃靼軍隊要強制性地讓剛歸順的漢人辮發之際,所有的漢人——有士兵也有市民——皆手持武器,揭竿而起,不是為國家,亦不是為皇室,而是為了保護自己的頭發,和韃靼軍隊以命相拼,遂將韃靼軍隊擊退到錢塘江以北。

在民族內斗中耗盡精力的漢族,終究敵不過兇狠女真的屠殺。整個中國除了幾千萬顆束發的人頭,以及無數逃遁方外的僧人、道士,只剩下一個個拖著“豬尾巴”的滿清奴才。一部《發史》,就是一本漢民族的血淚史。

時光荏苒,漢民族的血一直在流淌,最終匯聚成一條奔騰的大河,把一切抵制漢化的障礙掃除。兩三百年后,一群南方人率先而起,喊出“驅除韃虜,恢復中華”的口號,最終將象征“夷化”的辮發剪除,并開創了屬于華夏人民的新天地。我們回首看那三次“辮災”,能不感喟于漢族蒙受的恥辱與不屈的抗爭!

(文中金代以后部分參考了[日]桑原騭藏《中國人辮發的歷史》一文)