中國歷代著名道觀、道長簡介(三)

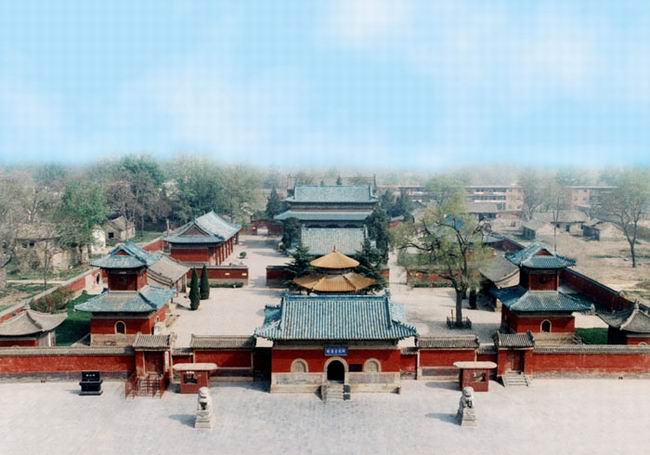

6、開封延慶觀???

位于河南開封市市中心觀前街53號,是中國道教史上具有重要地位的宮觀。原名重陽觀,明洪武年間改名延慶觀,觀名一直沿用至今。現由開封市延慶觀文物管理所管理。延慶觀在歷史上規模較大,它與北京的白云觀,四川的常道觀并稱為我國的三大名觀,亦稱為中原第一道觀。經明清和近代兵燹,現僅存玉皇閣現為國家重點文物保護單位。另外山西古縣亦有同名道觀延慶觀。

延慶觀位于包公湖東北部,東為相國寺、西接包公祠,是開封市包公湖風景區重要景點之一,著名的元代文物旅游景點和游覽勝地。

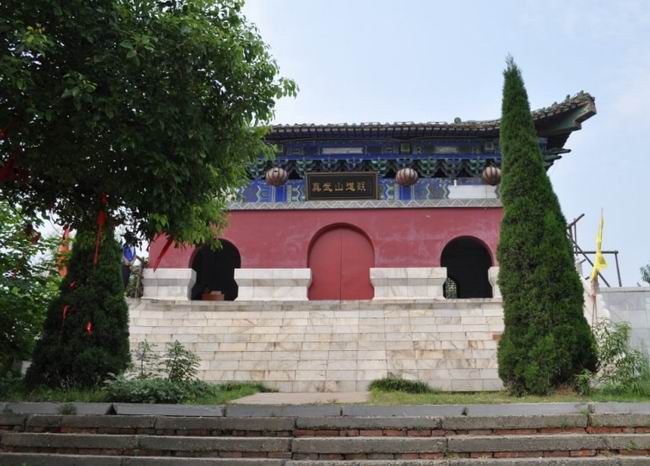

開封延慶觀

延慶觀系為紀念道教中全真教創始人王重陽在此傳教并逝世而修建。王重陽字知明,陜西咸陽人,生于北宋政和二年(1112),卒于金大定十年(1117)。他所生活的時代正是宋王朝南渡,大片北方領土落入金人之手,民族矛盾尖銳、戰亂頻繁之際。王重陽能文擅武,美須髯,形質魁偉,任氣好俠,作為宋朝遺民,他對金人殘暴的民族壓迫強烈不滿,于是自稱得道,佯狂垢淤,在終南山南時村掘地為穴,封土高數尺,居于其中,號“活死人墓”,以此表示對金人統治的憤懣和不合作。 后他赴山東寧海等地傳教,創立全真教。全真教為道教教派,也稱全真道或全真派。因王重陽在山東寧海(今山東牟平)自題所居庵為全真堂,凡入道者皆稱全真道士而得名。該派汲取儒﹑釋部分思想,聲稱三教同流,主張三教合一。以《道德經》﹑《般若波羅蜜多心經》﹑《孝經》為主要經典,教人“孝謹純一”和“正心誠意﹐少思寡欲”。金世宗大定九年﹙1169年﹚,重陽祖師帶領馬、譚、劉、丘四祖師西歸中原,在開封傳道,住在今延慶觀所在地的一家王氏旅店,次年無疾而終,享年78歲,他作有千余篇詩詞傳于后世。其弟子為紀念重陽祖師,在他羽化的地點汴京太寧坊王氏客店修建了一座重陽觀,作為紀念全真教開山宗師之所。

王重陽死後,其弟子馬鈺等七人分別在陜西、河南、河北、山東等地繼續傳道,創遇仙、南無、隨山、龍門、崳山、華山、清靜七派,稱為“北七真”。其中王重陽最小的一位弟子丘處機丘處機因為成吉思汗征服中原出謀劃策,又以“敬天愛民之本”,“清心寡欲為要”,以戒殺、清心寡欲等養生之理勸喻元太祖,使太祖深深折服,稱丘處機為神仙賜給虎頭金牌、璽書,令其掌管天下道教。邱與弟子還抵燕京后,蒙古達官顯貴爭著與之交往懇請駐大天長觀(今北京白云觀),從此該觀成為全真道祖庭之一。丘處機時代,全真教在中原達到鼎盛時代。 元太宗五年(公元1233年),全真教徒棲云真人王志謹主持重陽觀教務,受丘處機遺命,重修重陽觀。大興土木,歷時近三十年,形成廣袤七里,規模宏大,氣壓諸方的道教圣地。元帝賜名“大朝元萬壽宮”。元末紅巾軍攻占開封,萬壽宮毀于戰火。

明洪武六年(1373),更名延慶觀。延慶觀是隋大業年間605—618四川青城山腰第三混元峭壁間的“天師洞”的別名,這個“天師洞”是道教創始人張道陵傳道的地方,開封延慶觀沿用天師洞的別名,表明它與道教圣地有著源遠流長的繼承關系。崇禎十五年﹙1642﹚道觀被黃河水淹沒。清康熙七年﹙1668﹚趙足行等人倡約善男信女捐資重修延慶觀。道光二十一年﹙1841年﹚黃河決口水涌入城,道觀又一次被淹沒,水退后于道光二十七年﹙1847﹚再度重修。光緒二十年和三十四年又兩次修葺,使道觀稍具規模。其布局自南向北為大門,背為戲臺。大門兩側有左右兩掖門,入門為呂祖殿三間﹙祀呂洞賓﹚,殿東西各置廂房三間,陪房五間,殿后為三清殿五間及東西廂房各三間,后為玉皇閣,閣西有道房三間,東偏院為三官殿﹙祀天、地、水三官﹚三間。

近代又幾經災難,僅存留玉皇閣,文革中又遭破壞。文革后,1984年延慶觀開始大規模整修。

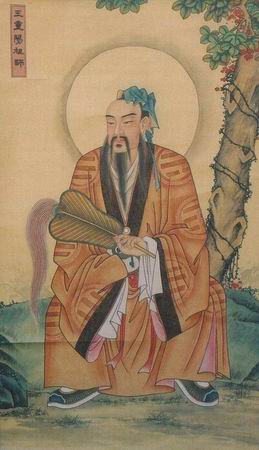

延慶觀祭祀的道教全真道創始人王重陽

延慶觀坐北朝南,在建筑上保留了宋元時期漢文化同蒙古文化融合的顯著特征。現觀內面積1500平方米,院內建筑呈中、左、右三路分布格局。中路為二進院落,從南至北依次為穿心殿、玉皇閣、三清殿;左路有六十甲子殿、八仙醉酒殿廊等;右路是重陽殿。最著名的景觀有:漢白玉雕玉皇大帝、玄武大帝銅像、蒙古騎獅武士、八仙醉酒圖、木雕、磚雕。

玉皇閣

又名通明閣,原系元太宗五年(1233)興建的重陽觀內齋堂。金末重陽觀已毀,玉皇閣就成為重陽宮內僅存的元代建筑。是一座漢蒙文化巧妙結合的、具有元代特征的明代無梁閣,距今已有700多年歷史,在中國道教史、藝術史、古建筑史和民族史上都有其獨特價值。

玉皇閣坐北朝南,通高18.25米,共三層。下層為方形,4坡頂,室內下方上圓,4角砌出密集斗拱,頂似蒙古包,中層呈棱狀,8面壁體上附加相互連接的8座懸山式建筑山面。上層為8角閣室,南北各辟1門,室內置玉皇及左右侍臣石雕像。閣頂作攢尖式,琉璃瓦頂上施銅質火焰玉珠。結構奇特,色彩絢麗。閣內供有真武銅像一尊,亭內為漢白玉雕玉皇大帝像。近年來,新修建有東西道房、三清殿等。現為國家重點文物保護單位。

據明代正德十四年所立的“重修金子山玄天上帝殿記”的碑文記載,“玉皇閣”原名叫“玄天上帝殿”,為什么匾額上寫的是“玉皇閣”呢?這里面有一段趙登科夢游靈霄殿的神話傳說。 相傳,祖籍新安縣井溝村的一位秀才,姓趙,名良辰,字登科。后遷居濟源縣南窯村。他雖是一個文人,卻擅長經營煤礦開采。幾年來,家業越來越大,只是三十出頭的人了,跟前還沒有一兒半女,心中常悶悶不樂。他本著行善積德的思想,經常為民修橋補路,為神建廟塑像,頗受鄉里百姓尊崇。于是太白金星托夢對趙登科說:“修建玉皇閣,功德無量。你日后將多子多孫。”醒后就同住持道長楊生欽和楊三光等幾個道長商量,擬定修建玉皇閣事宜,籌足銀兩,很快開工。第二年(嘉慶二年)春天建成后,趙登科還在“玉皇閣”門上刻了一幅:“在昔一朝騎白爵,于今萬古蒞青霄”的楹聯。此后玉皇閣一直完好地挺立于荊紫山絕頂。新安縣政府已將其列入第一批文物保護單位,成為新安縣的重要旅游圣地之一。

延慶觀玉皇閣

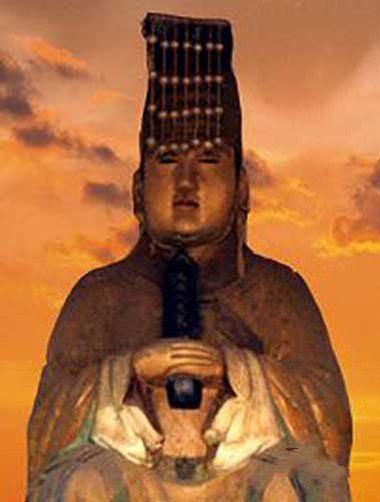

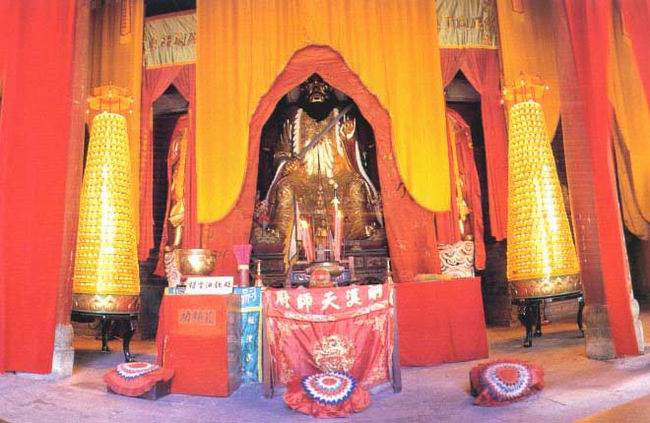

玉皇閣內還有文物漢白玉雕玉皇大帝、玄武大帝銅像、蒙古騎獅武士雕像,被稱為延慶觀“三絕”:

玉皇大帝:觀內原存文物,雕刻精細,有極高的文物價值;蒙古騎獅武士:蒙古武士頭戴尖頂卷邊氈帽,腳穿筒靴,身穿皮毛衣服,紋路清晰,充分體現了漢蒙文化的結合;玄武大帝銅像:明成化二十二年(公元1486年)造,高1.96米,重一噸。真武即玄武,中國古代神話中的北方之神,為道教所信奉。北宋大中祥符年間改玄武為真武,稱“真武帝君”。

蒙古騎獅武士

漢白玉雕玉皇大帝

7、龍虎山正一觀

正一觀位于江西省鷹潭市貴溪縣境內的龍虎山張道陵煉丹處,是正一道祖庭的象征。漢和帝時,張道陵攜弟子王長游淮入鄱陽后,溯信江來到這里,建草堂,煉“九天神丹”,初創道教,成為中國道教的鼻祖。據《龍虎山志》記載:第四代天師張盛自漢中遷還龍虎山 “永宣祖教”, 在這里修復祖天師玄壇及丹灶舊址,建祠祀祖。每年三元節時,登壇傳彔,各地學道者千余人涌向這里。從此,這里宮觀林立,道士云集。唐天寶年間(724—755年),道士吳筠曾以一首《龍虎山》對這里的景象進行了生動的描寫:“道士身披魚鬣衣,向日忽向青天飛。龍虎山中好明月,玉殿珠樓空翠微。”

五代南唐中主李璟保大八年(950),在此敕建天師廟,翰林學士陳橋撰碑紀念;宋哲宗元祐元年(1086),二十八代天師張敦復重建,賜額“演法觀”。北宋道君皇帝徽宗崇寧四年(1105),第三十代天張繼先奉敕修葺,徽宗改“天師廟”為“演法觀”。宋度宗咸淳七年(1271),三十六代天師張宗演又新其殿宇。明嘉靖三十二年(1563),世宗賜帑重修,并改“演法觀”為“正一觀”。

?

明萬歷七年(1579),朝廷指派太監楊輝督修;明神宗萬歷三十九年(1611),五十代天師張國祥復修,一如舊制。也就是正殿五間,中祀老祖天師及王長、越升二位真人,都是浴金銅像;殿后為玉皇殿和丹房及廚房、浴室。明熹宗天啟三年(1623)又加修葺;

康熙五十二年(1713年)又撥款重修,改玉皇殿為玉皇樓;雍正九年(1731)朝廷遣官重建,命五十六代天師張紹麟協同辦理,經歷數月而建成;嘉慶二十年(1815),五十九代天師張鈺又借公款修復,建制如舊。

今日正一觀坐落在龍虎山下。正殿五間,祀奉張道陵、王長和趙升三人,俱銅像俗金,左右兩廡各三間,正門三間,正殿后玉皇殿五間,東西建鐘鼓樓。整個建筑黛瓦粉墻,典型的江南建筑風格,古樸典雅,氣勢雄偉。觀外綠樹蔥蘢,龍虎待侍衛;觀內仙氣氤氳,香煙繚繞。正一觀歷經1900余年,自古就有“晝夜長明羽人國,春秋不老藥仙宮”的美譽。

坐落于龍虎山下的正一觀

今日正一觀的主要殿宇和文物遺存有正殿、玉皇殿、天師草堂、煉丹巖、濯鼎池等。

正殿

正殿五間,祀奉張道陵、王長和趙升三人,俱銅像俗金。殿內重檐丹楹,彤壁琉璃瓦,東西周廡各十間,環以朱欄所有的殿、樓、門、廡、梁、棟都飾以彩繪,富麗堂皇。正門中額為“正一觀”,闕門皆朱漆銅沓冒,門外有兩根高大的幡旗桿,而從闕門至樓前的甬道、臺階,都是以巨石砌成。

正殿五間,祀奉張道陵、王長和趙升三人

天師草堂??? 原為一古樸的草屋,是祖天師張道陵最早結廬煉丹之處,大約建于東漢和帝永元、延光年間(89-122)。道教初創時,山居修道者大都沿襲道家的“自然為本”的思想,反映了他們順乎自然、回歸自然的旨趣。張道陵也不例外,這所草堂就是他當年修道的場所。當然,選擇建堂地址和建造草堂都是非常有講究的。中唐詩人常建有詩《張天師草堂》,從中可看出草堂的周圍環境和給人們的感受:“靈溪宴清宇,傍倚枯松根。 花藥繞方丈,瀑泉飛至門。 四氣閉炎熱,兩崖改明昏。 夜深月暫皎,亭午朝始暾。 信是天人居,幽幽寂無喧。 萬壑應鳴磬,諸峰接一魂。 遂登仙子谷,因醉田中樽。 時節開玉書,窅映飛天言。心化更無影,目精焉累煩。 忽然舉霄漢,寥落空南軒”。

煉丹巖

位于天師草堂前,是祖天師張道陵結廬煉大丹之所,也是龍虎山景區的重要景觀。你看它前臨深澗,峭石壁立,銀瀑斜飛。據說張天師選定這里修煉九天神丹,丹成而龍虎見。后來,天師離開這里去四川后,丹灶遺址一直還保存著,據說常有神虎蹲踞其上,有人說是太上老君派來守護丹爐的。三十代天師張繼先重修演法觀(正一觀)后,曾在這里題寫了一首《煉丹巖留題》抒發情懷:“鶴來松有客,苔去石無衣。黃金浮世在,白發故人稀。”

濯鼎池

為一泓泉池,清泉常年不竭,據傳祖天師張道陵曾在此洗過丹鼎,因此而得名。三十代天師虛靖真君曾在此修建崇真院,并常在此研讀修道,觸景生情,時常憶起祖天師的道法與功德,題寫一首《題濯鼎泉》:“幾千年浪碧澄澄,對景難忘我祖情。樂就也知曾借力,軒成方見不辜名。”

張道陵煉丹井

煉丹巖旁還有水簾洞、龍門洞、飛升臺、望仙峰、觀音壁、雙劍峰等與張天師有關的景點:

水簾洞在煉丹巖左側,一簾瀑泉自懸崖之頂噴薄而下,猶如練飛雪吼。瀑布后一個深洞,可坐人。宋祥符和永樂年間,朝廷曾派官員到此,攀緣而上,拾得天師遺丹,進貢獻給了皇上。北宋初年著名詞人潘閬有首五律《天師洞》曾詠歌游此洞時的感受:“天師古洞門,飚埃從此分。兩嶔巖半雨,萬重山一云。眼界上清近,足音空谷聞。漢代遺幢在,苔侵轉宿文。被稱為“列仙之儒”的大才子、四十三代天師張宇初,閑暇之時游覽至此,曾寫了一首《游水簾洞》贊美其神奇:“幽洞雙關入杳冥,瑤林瓊壑后先行。層崖珠落簾收瀑,疊嶂屏開錦列楹。擊石尚須期嘯父,捫蘿端欲修仇生。澗阿藉地林霏螟,寫盡絲桐世外清。”

煉丹巖上側還有一洞曰個龍門洞,循洞而入可達山腰的百米長廊巖。到達峰巔處還有飛升臺、望仙峰,極目環視,象山的雄姿、仙水巖的秀色、排衙石的奇絕、瀘溪河的柔美可盡收眼底,正一觀前的七星池,水凈似鏡,儼然北斗七星撒落人間。山南是觀音壁、獅子峰和薛家寨,山北聳立的山峰,叫雙劍峰,傳說是張天師的雌雄斬妖劍。我們再看水皮毛洞,飛泉是從峰頂的玉龍井噴薄而下的,越過長廊巖注入濯鼎池,好似寬闊的玉簾掛在仙境之中。元代大書法家趙孟頫對此景曾賦予生動的描寫:“飛泉如玉簾,直下數百尺。新月懸簾鉤,遙遙掛空碧。”

8、襄樊真武觀???

位于湖北省襄樊市襄陽城西南1公里處俗稱“小金頂”的真武山上。真武山與翠屏山毗連,海拔396米。此山又名仙侶山,師來山,元武山,均與神仙際遇有關。據《宜賓縣志》記載:“昔有人浮舟于此,忽見一道人自空而降峰頂,即之不復見,土人呼道人為師,故名師來山。本名仙侶山,相傳楊道人升仙之地,山產仙茅,楊仙遇郁姑于此。”后因山上建有真武祠而得名真武山。 明永樂十年(1412),成祖朱棣降諭修建武當山道觀。當時“管運武當山琉璃諸物”的船只數以萬計,停泊在真武山旁的漢江中。突然興起了狂風巨浪,眾方駭懼,只見祥光數現,隨即風平浪靜,水天一色。眾人皆說是真武大帝顯靈,于是在真武山上修建了真武觀。據《太岳太和山紀略》記載:“真武觀在襄陽城西二里……謁太和(武當山太和宮)者先奏表于此”。朝拜湖北武當山,首先要來到襄陽真武山,給真武帝上表章,算在真武大帝處報了到。有錢財和精力者當繼續去均州(今丹江口市)武當山天柱峰朝金頂。錢財精力不足或患病者,可就此回轉,也算還了朝拜真武大帝的心愿。

襄樊真武觀

據有關史料,唐宋元時,山上已有多處廟舍。宋元以前,真武觀名叫建峰寺,香火長盛不衰。《襄陽府志》記載:明永樂十年(1412),因山下真武大帝顯顯靈,平息江面風濤,使運建修建武當山真武廟材料的上萬船只安然無恙,于是便先在此山修建玄武真宮,此山也隨之更名真武山。后又重建了真武殿、娘娘殿、老君殿等殿堂。但據《襄陽縣志》“卷二”“建置寺觀”記載:真武廟是明宣宗宣德年間(1426—1434)鄉人蕭旭倡建的:“真武廟在九宮山,明宣德中里人蕭旭始立廟,……香火日盛,號為小武當”。 因真武道觀毗鄰漢江,處在鄂、川、陜、湘、桂的通衢大道,交通十分便利,故香客眾多。此時的真武觀是武當山系列道觀中的第一道觀,有殿堂、房屋有350多間,道人近百人。其規模屬武當山宮觀中最大的,海內外享有盛名。明末,李自成自北京退往九宮山,在此兵敗被俘。真武觀也毀于戰火。清順治年間,又重建了真武殿、娘娘殿、老君殿等殿堂。此后直到20世紀40年代新中國成立之前,真武山的香火仍然十分旺盛。并陸續建成文昌閣、靈官廟、把酒亭、紅樹山莊、翠屏軒等一批建筑,并有石階路相連。但1966年文化大革命“掃四舊”中,僅存的祖師殿、圣公圣母殿、娘娘殿均被拆毀,僅留下一些古樹和殘垣斷壁。文革后1999年開始復建,已祖師殿、圣公圣母殿、鐘樓、鼓樓、靈官殿等一批建筑,分上、中、下三觀,已初具規模。山下有新落成真武山道觀石牌坊。

現任住持是清慧道長肖品和,為武當派開山鼻祖張三豐的第十四代正宗傳人。精通武當功夫。2004年11月8日,20多位德國武術愛好者專程來到真武山學習中國武當功夫,肖品和傳授給他的外國弟子們一套武當三豐派養生功法。

真武山雖不高,卻是漢南名山。它宛如三角翠屏橫亙在襄陽城西南。身背綿延的五嶺,虎頭、華山、鳳凰高聳,端坐在蔥蘢懷抱之中。遠望真武,峰嶺高低各不相同,如從東麓望去,一線刀刃,高可及天;西坡一片郁郁蔥蔥,林濤沙沙,登臨此山,輕風拂面,怡神開懷;倚欄極目小望,古城新貌,玉帶映襯,浩淼漢江從天際而來;萬頃沃野,一展平疇,大河急轉南下,宛如有意環抱襄州古城、真乃天地造化;南山一帶群山起伏,真武山處于中央尖角,水闊天空,當地人稱為“山水觀形勝,襄陽美會稽”。

此山的文化積淀也很深厚。據《襄陽縣志》“卷一地理志”記載:“龜山在縣西四里,一名小武當山,俗呼九宮山,山上有石,襄人以三月三日來游,謂可免災。山麓有劉先主亭,山腰有礤礤石鐫天峰清眺四字。雍正間,守道魯之裕以羊叔子宴游當在是山”。 今真武山北麓,一青石上粗大的馬蹄印跡至今猶在,保存完好。相傳是劉備騎馬飛躍檀溪的地方,是“三國”時期著名的遺跡之一。東山麓腳,鐫刻有李曾伯書寫的摩巖《襄樊銘》。山頂有巨大石額,上書“縱覽漢峴”。

每年三月三(據說農歷三月三為真武大帝生辰),這里游人如織,信眾云集。平日訪者不斷,偶有港、澳、臺及海外人士遠道來訪,真武山聲名遠播可見一斑。

真武攬勝圖(繆振宇畫)

9、武鄉會仙觀???

位于山西長治市武鄉縣城東25公里的監漳村西。傳說南宋道士賈志韜曾在此會仙,故以得名。

據碑文記載,該觀創建于南宋紹定二年(1229),明正德七年(1512)本觀道士李洞仁協同道長任守明籌資重修,至明嘉靖七年(1528)竣工。此次維修,歷經十余載,缺者則補,欹者則正,圣像易塑,畫之以彩,施之以金。中區玉皇殿并同前飾。殿后五祖七真像移于殿左,十王殿、三官祠位于殿右。次則關王、護道分侍。觀內格局得以成形,并基本保留至今。

觀內存宋代八角經幢1幢,明嘉靖七年重修碑2通。2001年6月25日,會仙觀作為金至清時期古建筑,被國務院批準列入第五批全國重點文物保護單位名單。

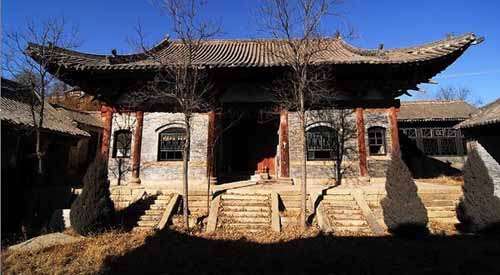

武鄉會仙觀

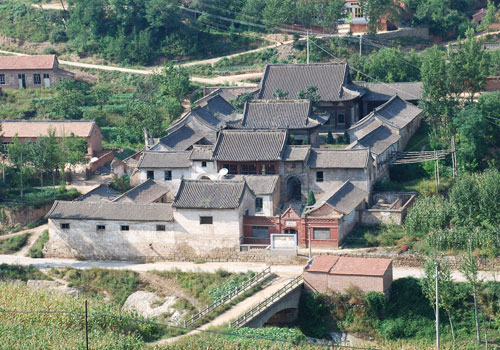

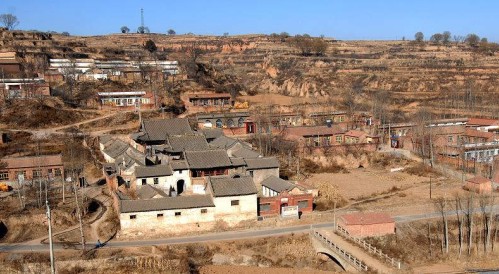

會仙觀背山面水依山勢而建,坐北朝南,高低錯落。占地面積2263平方米,規模較大,計有三進院落:中軸線上依次建有山門、關公殿、玉皇殿、三清殿;東西兩側對稱分布有鐘、鼓樓、廂房、廊房、耳殿等,共計20余座道教建筑物。殿宇雄偉壯觀,富麗堂皇。觀前數丈石岸托起,高峻雄偉,十分壯觀。殿內四壁繪有人物山水壁畫,繪技精湛。主殿三清殿建在一米多高的臺階上,面闊五間,梁架簡潔,手法古樸,是晉東南地區金代建筑的代表作之一。玉皇殿為元代建筑,余皆明清所建。但總體上顯得陳舊破敗,缺少維修。2008年10月山西省武鄉縣文物管理處開始招標對會仙觀戲樓、山門關帝殿、玉皇殿、三清殿、東配殿等進行大規模維修。

會仙觀依山勢而建,坐北朝南,高低錯落

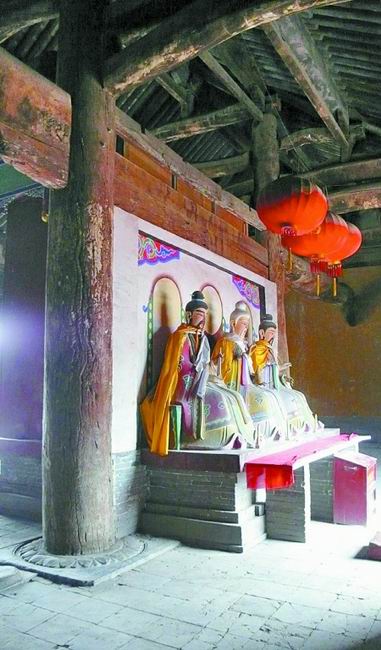

三清殿

三清殿為觀內的一座主殿,建于南宋紹定二年(1229),重建于公元1184年,也就是金大定二十四年。大殿坐北朝南,面闊五間(21.51米),進深七架椽(12.31米)。 大殿前是大青磚條石砌成的長方形月臺,這些青磚條石據說都是宋金時期修建的,一直保存到現在。殿內供奉著三清:玉清、上清、太清,也就是道教諸天界中最高者元始天尊、太上道君、太上老君

大殿前檐用大額枋,斗拱疏朗,用材碩大。梁架規整,結構緊俏,單檐九脊頂。屋坡深遠,舉折平緩,形制古樸。殿內梁架斗拱上繪有古錢紋、云紋等各種彩繪圖案,與宋《營造法式》中彩繪作紋樣極為相似,為宋代遺作無疑。殿內四壁繪有人物山水壁畫,繪技精湛。

會仙觀三清殿之所以聞名于世,并非殿內供奉的三清像,而是他在建筑工藝上采用的“減柱式”營造法。按照中國建筑傳統,撐起大殿一般要用4根柱子,柱子多于4根,就會顯得大殿空間擁擠,但少于4根,往往支撐力度不夠。但采用“減柱式”營造法則盡量減少柱子數量。國內采用“減柱式”營造法比較著名的是五臺山佛光寺的文殊殿,文殊殿七間,用了四柱,而會仙觀三清大殿是五間,只用了二梁兩柱,殿內空間感更大,因此更為杰出。其基本做法是:殿基采用室內單槽,減柱造,僅施兩根后金柱。檐柱為八角形石柱,柱頭呈覆盆狀,有明顯卷殺。柱頭建施闌額,斷面狹而高。殿前檐置柱頭鋪作和補間,當心間施補鋪作兩朵,次、稍間各一朵;殿后檐僅置柱頭鋪作……殿內為砌上露明造,均為草栿。梁架采用七架椽,當心間為四椽栿對乳栿、搭牽用三柱,三椽栿與四椽栿直插金柱內,四椽栿前檐由鋪作承托,三椽栿前檐由四椽栿上駝峰與大斗承托。平梁兩端分別由金柱和三椽栿大斗、蜀柱承托。乳栿核搭牽后尾直插金柱內,檐部由鋪作和蜀柱承托。次、稍間梁架采用丁栿上立蜀柱來承受次間梁栿,結構同當心間。

今日三清殿的兩個柱子旁邊,還存有兩個石墩。三清大殿落成之后,后人對減柱造手法表示懷疑,因為蓋過房子的人都知道,兩根柱的結構很容易傾斜或坍塌,工匠們便就在旁邊立了兩根石柱承托大梁,以防萬一。后來發現大殿安然無恙,石柱便被去掉,只留下石墩。

三清殿飛墻角和上邊各有兩塊孔磚,每一塊磚上都有兩圈排列成圓形的小孔。這是用來通風透氣的。由于三清大殿的柱子僅有兩根,很多梁、椽為了減緩柱子的壓力,都直接插到墻體內,為了避免這些深埋進腔內的木頭腐爛,要給它們通風透氣,凡是有梁、椽入墻的地方,上下都開有這樣的小孔。這也從側面證明“減柱式”營造法建筑工藝的精湛,為中國建筑史留下一個光輝的范例。

會仙觀三清殿

三清殿內三清像和支撐大殿的兩梁兩柱

玉皇殿

為今存為數不多的元代道教建筑之一。位居位于山門之后,臺基高峙,踏道整齊。殿廣深各三間,六架椽屋,單檐歇山頂。角柱升起,額枋通檐。柱頭科五踩斗拱出雙昂,翼角部位出45°斜拱斜昂。屋頂琉璃脊獸,筒板瓦作。

會仙觀玉皇殿

10、武陟嘉應觀???

俗名廟宮,又稱黃河龍王廟,坐落在河南焦作武陟縣城二鋪營鄉楊莊村南,現在二鋪營鄉也更名為嘉應觀鄉。據《武陟縣志》記載:“嘉應觀在二鋪營村東,雍正初年,以黃河安瀾,奉赦建,規模壯麗,有銅牌刻”。嘉應觀是雍正皇帝為紀念在武陟筑壩堵口、祭祀河神、封賞治河功臣,而修建的的座集宮、廟、衙三位一體黃淮諸河龍王廟。建筑風格形似故宮,有“北京小故宮”之美譽,也被譽為萬里黃河第一觀。現為全國重點文物保護單位。

嘉應觀與邙山游覽區隔河相望。偏東近京廣鐵路上的黃河大橋,偏西是雍正皇帝頒布修造的“御壩”,正南是毛澤東主席視察過的人民勝利渠渠首閘。

武陟嘉應觀

嘉應觀始建于清雍正元年(1723)。從康熙六十年至雍正元年,僅三年間黃河在這里有4次決口,創決口最高記錄。雍正元年,雍正剛當上皇帝的第一年,黃河又決馬營口,洪水淹沒天津,逼近北京,成清王朝心腹之患。為治黃安民,雍正皇帝派河道總督率兵堵口、修壩,親臨河防搬石。為祭祀龍王,封賞治河功臣,潰口堵壩成功時,雍正皇帝特下詔,赦建嘉應觀。命河臣齊蘇勒,仿故宮,派御匠調河南、山東、山西、陜西、安徽5省民工,大興土木,耗資288萬兩白銀,是中國歷代花錢最多、規格最高、建筑最雄偉的龍王廟。歷時四載,建成了這莊規模宏大,純滿族風格的宮殿式建筑群,也是全國治黃指揮中心——“黃淮諸河龍王廟”,并御筆賜名“嘉應觀”。

嘉應觀為仿故宮赦建的宮、廟、衙三體合一的清代建筑群,占地140畝,分南北兩大院。北院為祭祀河神,巡河行宮建筑群。中軸線南北依次有山門、御碑亭、嚴殿、中大殿、恭儀亭、舜王閣。兩側對稱有掖門、御馬亭、鐘、鼓樓,更衣殿、龍王殿、風雨神殿。東西跨院為河臺、道臺衙署。南院原有戲樓、牌坊。觀西原有陳公祠。嘉應觀經歷多年滄桑,至今主要建筑仍保存完整,現存房屋有200多間,系清代宮式建筑。遠望樓閣凌空殿宇櫛比,參天古柏與紅墻碧瓦交相輝映;近看雕梁畫棟,翹角飛檐,布局嚴謹,氣勢宏大、壯觀,是鑲嵌在黃河岸邊的一顆璀璨明珠。

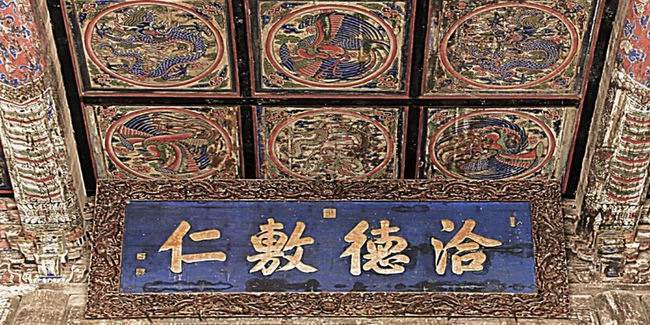

嘉應觀的建筑藝術,集古代官式建筑藝術之大成,規格之高,規模之大,保存之完整,為黃河第一廟.現內供奉的河神均為彪炳史志的歷代治河功臣,蘊涵了中華五千年治河經驗,是中華民族治理黃河的博物館。 嘉應觀內現存很多珍貴文物和稀世珍寶,如御制銅碑和山門、前殿、配殿等處大面積的彩繪,特別是中大殿頂棚上的 65幅龍鳳圖;鐘樓上能敲擊出高低強弱八個音節的大銅鐘、雍正皇帝書寫的匾額、碑文等。嘉應觀在歷史、藝術、科學、古建筑、水利等方面都有著極高的價值。

武陟嘉應觀山門

山門

為單檐歇山頂,頂部覆蓋蘭色琉璃瓦,檐下為五踩重昂斗拱,用材甚小,玲瓏別致。外檐木質上均有彩繪,筆調明朗,色彩鮮艷。外檐木質上均有彩繪,筆調明朗,色彩鮮艷。門前門牌上書有“敕建嘉應觀”五個大字,為雍正皇帝手書圣旨。

嘉應觀雍正御筆

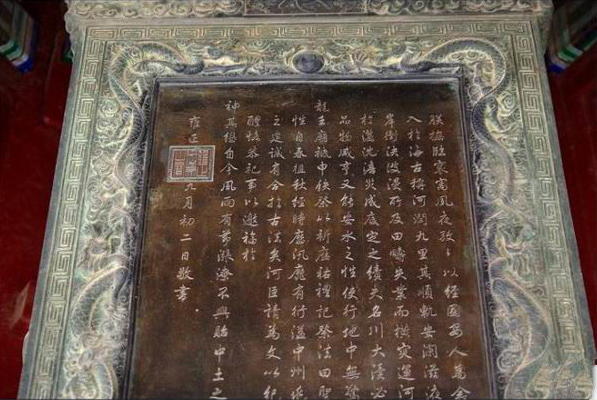

御碑亭

傘形結構,上頂寶珠,黃色琉璃瓦,像頂清朝皇帝的皇冠。亭子兩旁對聯上寫著:“河漲河落維系皇冠頂戴,民心泰否關乎大清江山”。亭內藏有 “中華第一銅碑”:一塊鐫有雍正撰寫碑文的銅碑。銅碑高4.3米,24條龍纏繞其間,象征一年24個節氣。碑文由雍正皇帝親筆御書,蓋有“雍正御筆之璽”,共11行431個字。碑文記載了黃河的地理面貌、流域歷史、水患與治理情況,強調黃河與百姓、黃河與朝廷的利害關系,對黃河的治理和建造嘉應觀的緣由加以說明,非常精致。尤其獨特的是銅碑是鐵胎銅面,鑄造技藝精湛。據說碑體在一次電閃雷鳴時被擊開一道裂縫,泄露了天機,可以看出里面包的是鐵,雍正知道后,說是鑄官工匠貪污了銅,立即將他們殺了,于是鑄造工藝失傳。銅和鐵為兩種不同金屬,他們的融點不同,現代人用新的工藝尚不能把這兩種金屬合在一起,古人也不知是用的什么技術使它們有機地成為了一種合成體。此后的200多年未再裂過,但當時的工匠究竟運用什么樣的技術造成了這樣一個碑?這成了一個謎。

碑下壓著的是傳說中的“河蛟”,龍頭、牛身、獅尾、鷹爪,它曲身回首,二目圓睜,吞云吐霧,大有翻江倒海的氣勢,被認為是黃河泛濫成災的禍根,用刻有二十四條龍的巨碑壓住,寓意黃河不再泛濫,也可見雍正治河的決心。

御碑亭內雍正御碑和鎮壓的“河蛟”

嚴殿、鐘樓、鼓樓??

御碑亭后面是藍色琉璃瓦的嚴殿,為王公大臣祭祀河神的大殿鐘樓和鼓樓。銅鐘沿著鐘周圍按照八個方位鑄著八卦圖。用棒擊,每個方位的音階都不相同,稱為八卦定音。如遇汛情,鐘鼓齊鳴,便可以召集附近的軍民防洪搶險。照片上左邊是鐘樓,右邊是鼓樓。

嚴殿、鐘樓、鼓樓

中大殿

中大殿又名金龍殿。嘉應觀內設置與各地龍王廟、觀有別,與皇宮類似。特別是中大殿,就是故宮太和殿的縮影。中大殿為重檐歇山回廊式建筑。殿內藻井彩繪六十五副龍鳳圖,為純滿族風格,堪稱一絕。殿內正中立有“欽賜潤毓”金牌, “潤毓”是雍正皇帝賜予在武陟堵口的都御史牛鈕的封號。牛鈕是皇帝的皇叔,也是嘉應觀的首任主持。中大殿建成至今,殿內不見蛛網,不粘灰塵,鳥蟲不進,傳說殿內有避塵寶珠。實際上可能是因為天花板是檀香木的緣故。

嘉應觀大中殿

治河功臣殿?

嘉應觀不單是專門祭祀黃河河神的廟宇,還是紀念表彰歷代治河功臣的場所。這里有大禹、王景 (東漢)、賈讓 (西漢)、謝緒 (南宋)、賈魯 (元朝)和明朝的黃守才、白英、潘季訓、宋禮、劉天和,清朝的朱之錫、栗毓美、齊蘇勒、稽曾筠、林則徐等,均被雕塑成真人大小的蠟像,分別安置在中大殿和禹王閣、東西大殿內,享受御祭、供人們瞻仰。

其中東西兩個大殿又稱為治河功臣殿,供奉著10位治河功臣。東大殿供奉的是西漢的賈讓,東漢的王景,元朝的賈魯,明朝的潘季訓和“白大王”白英。其中賈讓最早提出上中下治河三策,沿用至今。王景實踐治河三策,黃河800年沒有改道。西大殿供奉的是明朝工部尚書宋禮,明朝兵部尚書劉天和,清朝三位治河總督齊蘇勒、稽曾筠和林則徐。其中林則徐曾擔任兩廣總督,虎門銷煙大張民族氣節。鴉片戰爭失敗后,清政府撤了他兩廣總督的職務,發配新疆。途中,黃河決口,林則徐又受命堵口。在道光年間,他曾任河道總督,主管河南、山東黃河運河的修防事務。“肝膽披瀝通幽明,億兆命重身家輕。”為黃河治理又做出杰出貢獻。

????

這些歷代治河功臣,蘊涵了中華五千年治河經驗,是中華民族治理黃河的博物館。著名文物專家羅哲文、謝辰生1999年12月在考查時給予很高的評價,分別題詞:“治河豐碑,文物瑰寶”、“治河先賢,功在千秋”。

陳友冰編寫

參考資料:

卿希泰、唐大潮《道教史》、卿圣泰《中國道教》、鐘兆鵬《道教小詞典》、趙道一修撰《歷世真仙體道通鑒》、《歷世真仙體道通鑒續編》,陳垣《道家金石略》《南宋初河北新道教考》,二十五史“釋老傳”, “中國丹道網”等互聯網,《道德真經義疏》、《莊子注》、《重陽立教十五論》等《道藏》典籍。

文章分頁: 1 2