漢魏南北朝樂府清賞之十一

漢魏樂府·雜曲歌辭

孔雀東南飛

序曰:漢末建安中,廬江府小吏焦仲卿妻劉氏,為仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿聞之,亦自縊于庭樹。時人傷之,為詩云爾。

孔雀東南飛,五里一徘徊。

“十三能織素,十四學裁衣,

十五彈箜篌,十六誦詩書。

十七為君婦,心中常苦悲。

君既為府吏,守節情不移,

賤妾留空房,相見常日稀。

雞鳴入機織,夜夜不得息。

三日斷五匹,大人故嫌遲。

非為織作遲,君家婦難為!

妾不堪驅使,徒留無所施,

便可白公姥,及時相遣歸。”

府吏得聞之,堂上啟阿母:

“兒已薄祿相,幸復得此婦,

結發同枕席,黃泉共為友。

共事二三年,始爾未為久,

女行無偏斜,何意致不厚?”

阿母謂府吏:“何乃太區區!

此婦無禮節,舉動自專由。

吾意久懷忿,汝豈得自由!

東家有賢女,自名秦羅敷,

可憐體無比,阿母為汝求。

便可速遣之,遣去慎莫留!”

府吏長跪告:“伏惟啟阿母,

今若遣此婦,終老不復取!”

阿母得聞之,槌床便大怒:

“小子無所畏,何敢助婦語!

吾已失恩義,會不相從許!”

府吏默無聲,再拜還入戶,

舉言謂新婦,哽咽不能語:

“我自不驅卿,逼迫有阿母。

卿但暫還家,吾今且報府。

不久當歸還,還必相迎取。

以此下心意,慎勿違吾語。”

新婦謂府吏:“勿復重紛紜。

往昔初陽歲,謝家來貴門。

奉事循公姥,進止敢自專?

晝夜勤作息,伶俜縈苦辛。

謂言無罪過,供養卒大恩;

仍更被驅遣,何言復來還!

妾有繡腰襦,葳蕤自生光;

紅羅復斗帳,四角垂香囊;

箱簾六七十,綠碧青絲繩,

物物各自異,種種在其中。

人賤物亦鄙,不足迎后人,

留待作遺施,于今無會因。

時時為安慰,久久莫相忘!”

雞鳴外欲曙,新婦起嚴妝。

著我繡夾裙,事事四五通。

足下躡絲履,頭上玳瑁光。

腰若流紈素,耳著明月珰。

指如削蔥根,口如含朱丹。

纖纖作細步,精妙世無雙。

上堂拜阿母,阿母怒不止。

“昔作女兒時,生小出野里。

本自無教訓,兼愧貴家子。

受母錢帛多,不堪母驅使。

今日還家去,念母勞家里。”

卻與小姑別,淚落連珠子。

“新婦初來時,小姑始扶床;

今日被驅遣,小姑如我長。

勤心養公姥,好自相扶將。

初七及下九,嬉戲莫相忘。”

出門登車去,涕落百余行。

府吏馬在前,新婦車在后。

隱隱何甸甸,俱會大道口。

下馬入車中,低頭共耳語:

“誓不相隔卿,且暫還家去。

吾今且赴府,不久當還歸,誓天不相負!”

新婦謂府吏:“感君區區懷!

君既若見錄,不久望君來。

君當作磐石,妾當作蒲葦,

蒲葦韌如絲,磐石無轉移。

我有親父兄,性行暴如雷,

恐不任我意,逆以煎我懷。”

舉手長勞勞,二情同依依。

入門上家堂,進退無顏儀。

阿母大拊掌,“不圖子自歸!

十三教汝織,十四能裁衣,

十五彈箜篌,十六知禮儀,

十七遣汝嫁,謂言無誓違。

汝今何罪過,不迎而自歸?”

蘭芝慚阿母:“兒實無罪過。”阿母大悲摧。

還家十余日,縣令遣媒來。

云有第三郎,窈窕世無雙。

年始十八九,便言多令才。

阿母謂阿女:“汝可去應之。”

阿女含淚答:“蘭芝初還時,

府吏見丁寧,結誓不別離。

今日違情義,恐此事非奇。

自可斷來信,徐徐更謂之。”

阿母白媒人:“貧賤有此女,始適還家門。

不堪吏人婦,豈合令郎君?

幸可廣問訊,不得便相許。”

媒人去數日,尋遣丞請還,

說有蘭家女,承籍有宦官。

云有第五郎,嬌逸未有婚。

遣丞為媒人,主簿通語言。

直說太守家,有此令郎君,

既欲結大義,故遣來貴門。

阿母謝媒人:“女子先有誓,老姥豈敢言!”

阿兄得聞之,悵然心中煩。

舉言謂阿妹:“作計何不量!

先嫁得府吏,后嫁得郎君,

否泰如天地,足以榮汝身。

不嫁義郎體,其往欲何云?”

蘭芝仰頭答:“理實如兄言。

謝家事夫婿,中道還兄門。

處分適兄意,那得自任專!

雖與府吏要,渠會永無緣。

登即相許和,便可作婚姻。”

媒人下床去,諾諾復爾爾。

還部白府君:“下官奉使命,言談大有緣。”

府君得聞之,心中大歡喜。

視歷復開書,便利此月內,六合正相應。

良吉三十日,今已二十七,卿可去成婚。

交語速裝束,絡繹如浮云。

青雀白鵠舫,四角龍子幡。

婀娜隨風轉,金車玉作輪。

躑躅青驄馬,流蘇金鏤鞍。

赍錢三百萬,皆用青絲穿。

雜彩三百匹,交廣市鮭珍。

從人四五百,郁郁登郡門。

阿母謂阿女:“適得府君書,明日來迎汝。

何不作衣裳?莫令事不舉!”

阿女默無聲,手巾掩口啼,淚落便如瀉。

移我琉璃榻,出置前窗下。

左手持刀尺,右手執綾羅。

朝成繡夾裙,晚成單羅衫。

晻晻日欲暝,愁思出門啼。

府吏聞此變,因求假暫歸。

未至二三里,摧藏馬悲哀。

新婦識馬聲,躡履相逢迎。

悵然遙相望,知是故人來。

舉手拍馬鞍,嗟嘆使心傷:

“自君別我后,人事不可量。

果不如先愿,又非君所詳。

我有親父母,逼迫兼弟兄。

以我應他人,君還何所望!”

府吏謂新婦:“賀卿得高遷!

磐石方且厚,可以卒千年;

蒲葦一時韌,便作旦夕間。

卿當日勝貴,吾獨向黃泉!”

新婦謂府吏:“何意出此言!

同是被逼迫,君爾妾亦然。

黃泉下相見,勿違今日言!”

執手分道去,各各還家門。

生人作死別,恨恨那可論?

念與世間辭,千萬不復全!

府吏還家去,上堂拜阿母:

“今日大風寒,寒風摧樹木,嚴霜結庭蘭。

兒今日冥冥,令母在后單。

故作不良計,勿復怨鬼神!

命如南山石,四體康且直!”

阿母得聞之,零淚應聲落:

“汝是大家子,仕宦于臺閣。

慎勿為婦死,貴賤情何薄!

東家有賢女,窈窕艷城郭,

阿母為汝求,便復在旦夕。”

府吏再拜還,長嘆空房中,作計乃爾立。

轉頭向戶里,漸見愁煎迫。

其日牛馬嘶,新婦入青廬。

奄奄黃昏后,寂寂人定初。

“我命絕今日,魂去尸長留!”

攬裙脫絲履,舉身赴清池。

府吏聞此事,心知長別離。

徘徊庭樹下,自掛東南枝。

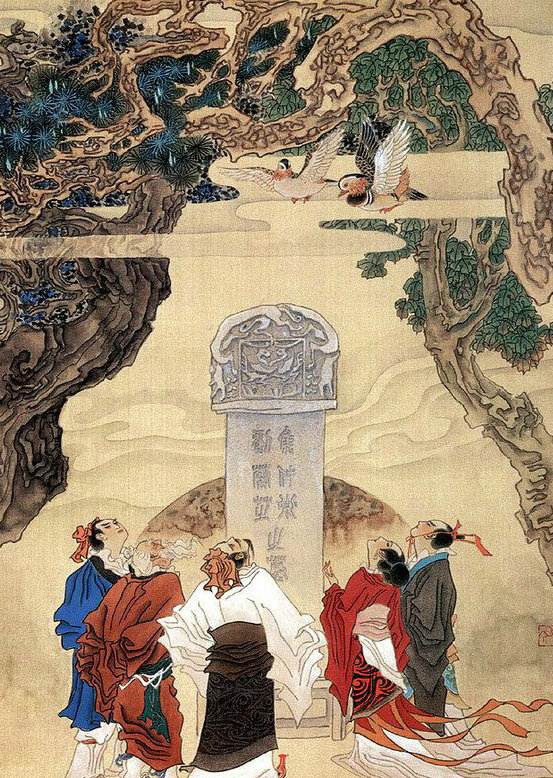

兩家求合葬,合葬華山傍。

東西植松柏,左右種梧桐。

枝枝相覆蓋,葉葉相交通。

中有雙飛鳥,自名為鴛鴦。

仰頭相向鳴,夜夜達五更。

行人駐足聽,寡婦起彷徨。

多謝后世人,戒之慎勿忘!

《孔雀東南飛》是樂府詩中,也是我國古代詩歌中,最長也最哀怨的一首敘事詩。全詩三百五十五句,一千七百六十五字。此詩最早見于南朝徐陵編的《玉臺新詠》,題為《古詩為焦仲卿妻作》。郭茂倩的《樂府詩集》將其收入《雜曲歌辭》,題為《焦仲卿妻》,現在常取此詩首句名之曰《孔雀東南飛》。

詩前有一小序,交代故事發生的時間、地點和寫作緣由。建安,是漢獻帚帝的年號(196—219)廬江府治在今安徽廬江縣西一百三十里,漢末徙今潛山縣的梅城鎮。小序把這首詩產生的時代交代得很清楚:“末建安中……時人傷之,為詩云爾。”因詩中有的風俗制度和地名是建安后才有的,如“交州”、“廣州”的建制始于三國;“青廬”、“龍子幡”等也是北朝時的風俗制度,所以有人就推斷這首詩是六朝以后的作品,認為序中所說的“漢末建安中”并非作品產生的真實年代,只是民間故事中以古代今的常用手法。其實,我們沒有理由不相信原序,因為它既然是民歌,在流傳的過程中,總會不斷地豐富和加工,隨時都有增飾的可能,因此詩中不免把漢以后的風俗習慣寫了進去,三國故事、水滸故事中這類例子很多,我們不能據此斷定這首民歌不是建安時代的作品。

另外,詩前的小序還告訴了我們這首詩的主要情節和人們對此的態度。這首詩以劉蘭芝和焦仲卿的愛情悲劇為線索,成功地塑造了一對具有鮮明性格和堅貞愛情,敢于反抗封建禮教的年輕夫婦形象,以他們的死,向封建禮教進行血淋淋的控訴,也從一個側面反映了東漢末年的社會生活。

全詩除開頭兩句外,按故事情節的發展線索可以分成五段。開頭兩句“孔雀東南飛,五里一徘徊”,在結構上具有以下兩個作用:一是借鳥起興。這是我國古代民歌的傳統手法。如同為樂府民歌的《艷歌何嘗行》的開頭:“飛來雙白鵠,乃從西北來。五里一返顧,六里一徘徊。”《襄陽樂》:“黃鵠參天飛。中道郁徘徊”;二是以孔雀失偶,徘徊反顧,為全篇定下深沉悲哀的基調,形成一種籠罩全篇的悲劇氣氛,具有提綱挈領、暗示全篇的作用。

第一段從開頭到“及時相遣歸”,敘述劉蘭芝向焦仲卿訴說受婆婆折磨的痛苦,自請回家。詩以劉蘭芝自請遣歸的慷慨陳辭作為開篇,開門見山地揭示出她與焦母之間的矛盾。蘭芝自述她從十三歲開始學習操持家務,到十七歲出嫁這段待字閨中的生活經歷,意在說明以下兩點:一是說明她有良好的家庭教養,女紅針織從小就很精通;二是說明她也有很好的文化修養,情操高尚。這兩點表白都意在證明“女行無偏斜”,焦母對她的責難“此婦無禮節,舉動自專由”是毫無道理。同時也暗暗表明她比起焦母賞識的那個“窈窕艷城廓”的東鄰女,有著更多的內在美。接著蘭芝又敘述了她嫁到焦家后辛勤操持家務的情形:“雞鳴入機織,夜夜不得息”,是敘其日夜辛勞;“三日斷五匹”是明其手藝高超,也是她“雞鳴入機織,夜夜不得息”的結果。但即使如此婆婆還不滿意,還說起遲了,織少了。看來,問題不在織布的本身,而是對織布人的不滿。

在那個封建家長主宰一切的時代,婆婆的好惡將決定著媳婦的命運。作為媳婦的要不就曲顏承歡、唯母命是從;要不就自認命苦,甘心忍受折磨。但劉蘭芝卻采取了和上述兩種方式都不同的態度,她寧可“被驅遣”和丈夫分離,也不向封建家長制和維繫這個制度的封建禮教屈服。我們從“非為織作遲,君家婦難為。妾不堪驅使,徒留無所施。便可白公姥,及時相遣歸”這幾句果斷慷慨的表白中,可以看出她那絕不茍且忍辱的剛強性格。當然,我們從“君家婦難為”和“徒留無所施”等自白中,也可以看出她對造成事端的原委和事態的發展,有著清醒的認識、準確的判斷,這是一個頭腦清醒又具有強烈反抗精神的我國古代農家婦女的形象。

以上是詩的第一段。在表現手法上,作為一首敘事詩,既沒有交代事情緣起、人物關系,也沒有描繪事件發生的環境背景,而是透過女主人翁的自述,直接揭開矛盾衝突,把她推到舞臺中心,這種簡潔凝練的敘事手法是很高超的。唐代史學家劉知己在論史筆高下時曾說:“凡國史之美者,以敘事為工;而敘事之工者,以簡要為主”(《史通·敘事》)。史書的高下是如此,敘事詩的高下何嘗不是如此!

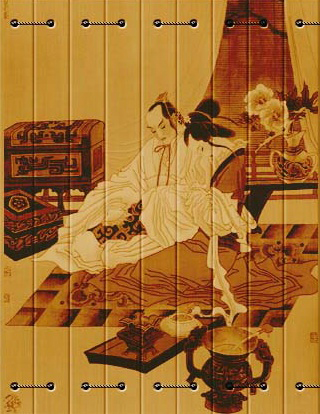

雞鳴入機織,夜夜不得息

詩的第二段從“府吏得聞之”到“二情同依依”是寫蘭芝被遣離開焦家的情形。這段敘述又可分四個層次:

第一層從“府吏得聞之”到“會不相從許”,是仲卿母子間的問答。這段對話具有三個作用:一是透過仲卿之口證實蘭芝開頭的自陳,再次表明蘭芝是無辜被遣的。他們夫妻之間很恩愛,希望能白頭到老:“結髮同枕席,黃泉共為友”。何況結婚時間又不久,正值新婚燕爾之時:“共事二、三年,始爾未為久一”;蘭芝行為端莊,性格溫順:“女行無偏斜,何意致不厚?”二是初次展示焦仲卿的性格特征,塑造另一位悲劇主人翁的形象。焦仲卿也是封建禮教的犧牲品,他最后也是以死來向封建家長制抗爭的,但他與蘭芝在性格特征和斗爭的堅定性上,都有著明顯的不同。這種不同,透過這段對話初次展現了出來,他與蘭芝伉儷相得,并把此當成自己的最大幸福:“兒已薄祿相,幸復得此婦”,他矢志自誓,絕不會再愛別人:“今若遣此婦,終老不復娶”。但封建禮教對他又有巨大的約束力,對自己心愛的人他不敢大膽保護;對奪去他幸福的人,也只能苦苦哀求,甚至長跪祈禱,這又表現了他性格怯懦馴良的一面,當然也反映了他缺少蘭芝那種清醒而又果斷的抗爭精神。這為寫他后來“默無聲”地遣婦,“不久當還歸”的幻想,以及自殺前“徘徊庭樹下”的猶豫埋下了伏筆。三是

透過這段對話,也塑造了一個專斷蠻橫、頑固而有心計的封建家長的形象。對蘭芝夫婦的雙雙自殺,當然與后來的太守逼婚、阿兄催嫁有關,但焦母則是始作俑者。在她看來,兒子的幸福、媳婦的命運,都應該決定于她的意志,兒輩是不能自己掌握自己命運的,她斬截地一口回絕兒子的剖白和懇求:“吾意久懷忿,汝豈得自由…….便可速遣之,遣之慎莫留!”當仲卿再次哀求,并表白自己在愛情上的堅貞和專一后,她不但不為所動,反而勃然大怒:“小子無所畏,何敢助婦語!吾已失恩義,會不相從許!”顯得專斷而又頑固。但如認為她只會一味地專橫,又未免小靦她了,她又頗有心計,會軟硬兼施。在一番訓斥后,又撫慰仲卿:“東家有賢女,自名秦羅敷。可憐體無比,阿母為汝求!”企圖以此讓仲卿移情,動搖他在愛情上的專一。這樣就把一個專斷蠻橫又頗有心計的封建家長的形象,生動地刻畫了出來。清代學者陳祚明評這段說:“府吏甚恭敬,阿母甚決絕。‘長跪’、‘伏惟’口吻儼然,‘槌床大怒’形聲如覩。”(《采菽堂古詩選》)

第二層是接著敘述仲卿哀求未成回到房中后,夫妻間的凄楚話別。這層在結構上,主要是表現兩人間的深厚情感,以此來反襯焦母的專橫無理,但透過話別這個場面,也把兩人性格上的差異和見識上的深淺,鮮明地表現了出來。仲卿雖愛他的妻子,對愛情也堅貞不二,但他在封建家長的淫威下又唯唯諾諾,不敢抗言陳辭,只好默不作聲,再拜入戶。即使在蘭芝面前,也不敢表露自己對此的不滿,唯有硬咽難言,好言撫慰。這種柔順屈從并不意味著他沒有反抗性(不然,我們就無法解釋他在希望破滅后的“自掛東南枝”了),而主要是封建禮教的約束,母命難違。在現實生活中,大詩人陸游就是在“母命難違”下遣歸自己心愛的妻子唐婉,從而留下抒寫千古遺恨《釵頭鳳》的。對于焦仲卿,還由于這時他仍抱有幻想,以為只要暫時委曲一下,以后仍可團聚。他勸蘭芝“暫還家”,表示以后一定「相迎取」。這固然表現了他對蘭芝的一往情深,但更突出了他的淺見。蘭芝就不同了,她敢于正視不幸、承擔不幸,「勿復重紛紜」說得何等乾脆,她清醒地看到根本沒有什么「復來還」的希望,原因是「君家婦難為」!但她對丈夫又一往情深、眷念難捨,所以她人去了,卻要把衣服和箱籠留下來,讓它們陪伴著仲卿:「時時為安慰,久久莫相忘」。因此,透過這層,也再次表現了她倔強的性格和對現實的清醒估計。

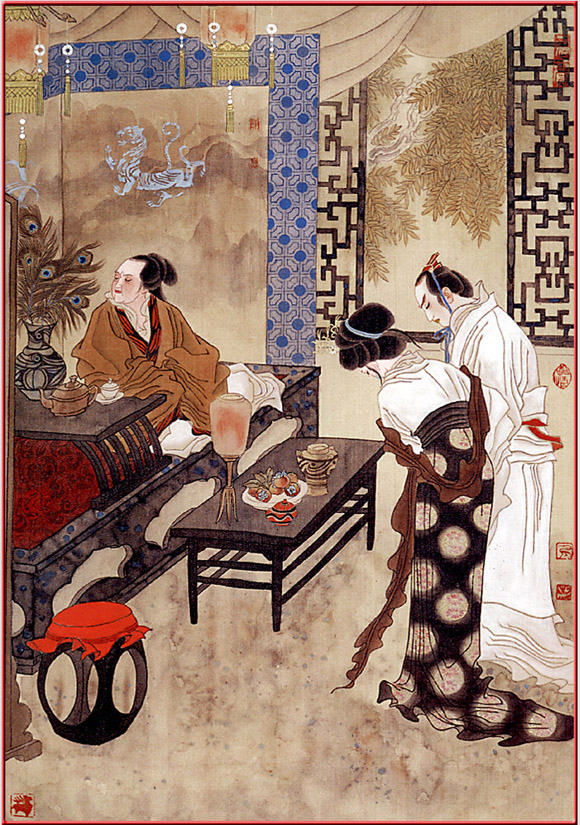

我自不驅卿,逼迫有阿母

第三層“新婦起嚴妝”這一節,是全詩最精彩的段落之一。作者寫蘭芝辭歸,既沒有描述她如何淚流滿面、嘆息不止,也不去抒發她無端被遣的債懣和不平,而是用大量筆墨來寫她的美麗形態、華貴裝飾,以及告別時不卑不亢、從容既定的舉止和風度,透過這個華采樂段,奏出了作者正義的心聲:這位新婦不但勤勞能干、忠于愛情,而且是舉世無雙。那位“可憐體無比”的東鄰女,不但缺乏蘭芝高尚的心靈,也沒有她如此美麗的外貌。焦母竟然把這樣的媳婦驅遣回家,真是太蠻橫無理了。值得注意的是,作者在描繪蘭芝嚴妝時,還有意先敘“著我綉夾裙,事事四五通”,然后再敘其如何穿戴打扮。有人認為這是詩序上錯亂了,這兩句應在“耳著明月珰”之后,其理由是:“既然說事事四五通,就不只一事,理應包括后面的躡履、戴簪、著衣諸事。而論次序,下床應先著鞋,然后再梳頭、換衣,最后著裙”(《余冠英《樂府詩選》》。我認為這并不是詩序錯亂,而是我國古典詩歌中常用的倒裝法。在本詩中,這種倒裝法在表現主題、塑造人物形象上,至少有以下三個作用:首先強調「事事四五通」,極力渲染蘭芝在遭侮辱、被驅遣之時,仍刻意修飾,她不愿蓬頭垢面見焦母,也不愿哭哭啼啼離夫門,而要以「精妙世無雙」的形象去辭行,這就更加表現出她在惡勢力面前,不愿俯首乞憐的倔強性格;其次,因為蘭芝對仲卿還是心懷眷念、依依不捨,所以臨行時,強調她對一衣一飾著而復脫,下意識延宕時間。「事事四五通」,意在藉此延遲離別時刻的到來,表現了蘭芝不忍離去、又不得不離去的極為痛苦矛盾的心情;再次,強調蘭芝對衣著反覆穿戴數次而不得妥貼,也活畫出蘭芝在與仲卿離別時,極度的心煩意亂之狀。總之,這段描述極為精妙,表現了作者高超的藝術技巧。

雞鳴外欲曙,新婦起嚴妝

同樣地,作者在寫蘭芝辭行時,也處理得異常細膩而有分寸:與婆婆告別時她從容鎮定,不卑不亢,“本自無教訓,兼愧貴家子”;這番話表面上是自謙自責,實際上是柔中寓剛,與那個“怒不止”的婆婆,在修養和性格上形成鮮明的對照。與小姑告別時卻是“淚落連珠子”,因為她看著小姑長大,現在一旦離別,不覺悲從中來。這淚水中既有和小姑朝夕相伴的深情,也有對自己無端被遣歸的悲憤。而一旦登車去,那無法抑制也無須再掩飾的悲傷,使她終于失聲痛哭起來。至此,蘭芝那倔強而又善良的性格,以及她對小姑、對仲卿依依難捨的深情,得到了細膩而又充分地表現。

上堂拜阿母,阿母怒不止

“府吏馬在前”二節是第四層,主要是記述蘭芝與仲卿分別時對天盟誓、依依難捨的情形。這段在結構上產生了兩個作用:一是再次強調了這對新婚夫婦感情上的互相理解、互相眷念,他們的分離是被逼的,是封建家長制這座大山橫亙在中間的結果。他們在分手前指天為證,誓不相負,這就為后面他倆的殉情奠下了基石。二是在分別之前,蘭芝既表白了對愛情的堅貞,也表露了對前途的憂慮,擔心自己那個性情暴烈的兄長「恐不如我薏」,這也為后面的兄長逼嫁、以死踐盟等情節埋下了伏筆。因此從情節發展來看,這是個必不可少的過渡段落。

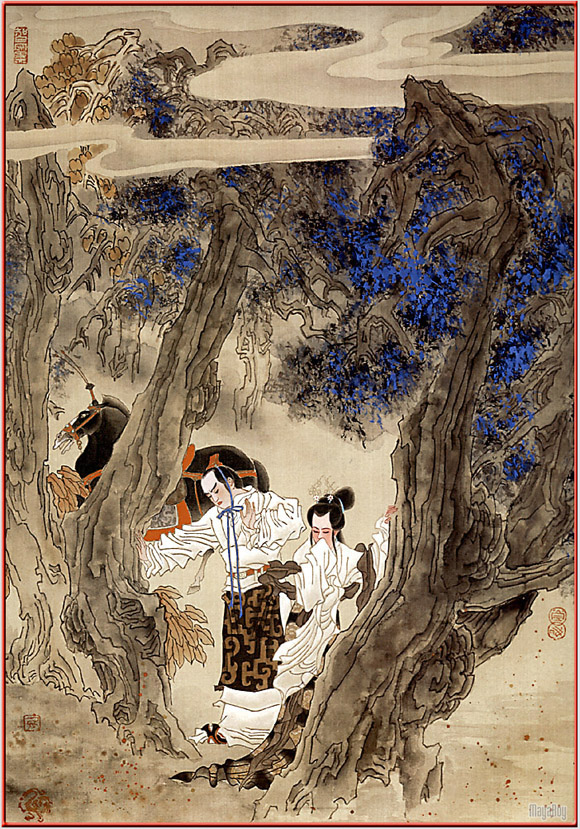

下馬入車中,低頭共耳語:“誓不相隔卿,誓天不相負!”

以上是詩的第二段,主要寫蘭芝被遣、離開焦家的前后經過。從全詩結構來看,蘭芝對封建家長制和封建禮教的反抗,可分為兩個階段:前一階段是反抗以焦母為代表的封建家長制,后一階段是以兄長、太守、縣令以至縣丞、媒人等為代表的整個封建禮教。他們織成了一張吃人的羅網,而蘭芝又是位寧死不屈的堅強女性。詩的后一部分就是描寫吃人的封建禮教,怎樣一步步地向蘭芝逼近,蘭芝又是怎樣盡力反抗,最后以死抗爭的。它分成兄長迫嫁,夫婦訣別、雙雙殉情,兩家合葬這幾個基本情節。詩的第三段從「入門上家堂」到「郁郁登郡門」,是敘述蘭芝回家后,在兄長的逼迫下違心再嫁的經過。它按時間順序和事件可分成四個層次。

第一層是敘述蘭芝回家,靦顏見母的情形。「進退無顏儀」五字把蘭芝被遣歸家初見母親時的傷心、羞愧、委曲等復雜心理和難以描摹的神態,生動而準確地表現了出來。而「阿母大拊掌二這個動作,則把母親的驚詫、心酸之狀,描畫得活靈活現。這里的「十三教汝織一等句與本詩的開頭幾句不是簡單的重復,而是強調和加深,它再次反映了婆婆的專橫無理,當然也表現了母親的關心和愛護。對阿母的詢問,蘭芝只回答了一句:「兒實無罪過。」僅此一句,便道出了自己的全部委曲,阿母也就明白了一切。這里詳略處理很得當,表現了作者高超的藝術技巧。同樣地,第二層「還家十余日」一節也是略寫、虛寫。寫縣令求婚、阿母婉拒,只是為寫太守求婚、阿兄逼嫁作好鋪墊。這樣一虛一實,可看出作者在結構處理上的功力。第三層是詳寫太守遣媒說婚和蘭芝被迫佯允。這段由于文字上有脫漏,所以對文義有不同的解釋。我認為詩中所說的「丞」應為縣丞;蘭家女即劉蘭芝。情況大概是縣丞受縣令的差遣去郡,在郡受主簿委託替太守之子提親,所以回縣后經往劉家,對蘭芝母親當面奉承一番,又把太守之子吹噓一通,極盡拉纖撮合之能事。其中“說有蘭家女”一句,描繪媒人怎樣從寒喧入戶,或奉承女家,或吹噓男家,將保媒拉縴的媒人本色和神氣活現的官媒派頭,渲染得淋漓盡致。對太守的求婚,老母還是一如既往、婉言謝絕,但阿兄的介入,卻使形勢急轉直下。作者刻畫阿兄的性格特征主要是透過他的語言,短短的七句話寫得極有個性,之中有質問:「作事何不量」;有利誘:「先嫁得府吏,后嫁得郎君。否泰如天地,足以榮汝身」;也有威脅:「不嫁義郎體,其往欲何云?」短短幾句,把一個自私橫暴、趨炎附勢的阿兄形象,刻畫得十分深刻和逼真。當然,這也是對封建禮教的批判和揭露,因為「長子繼承權」是封建秩序得以穩定,和封建宗法制度得以賡續的主要措施之一,阿兄的專橫、自私是這個制度的產物。值得注意的是,蘭芝對阿兄的逼婚竟然一口承允:「理實如兄言。」是這樣的乾脆、這樣的突然,既沒苦苦哀求,也沒有推辭廷宕。唯其如此,才更符合蘭芝的性格特征,也是蘭芝忠于愛情、反抗封建禮教的思想行為合乎邏輯的發展。因為她對阿兄的性格為人瞭如指掌,她的突然允諾,是對前途完全絕望的表現,是不動聲色拿定了主意,決心以死來抗議吃人的封建勢力。所以表面上是突然,實際上卻是深思熟慮的結果、成竹在胸的表現,我們從蘭芝的突然允諾中,已預感要發生非常事件了。

詩的作者為了從反面襯托蘭芝必死的決心,有意在第四層中,著力渲染太守家籌辦婚禮的繁忙,和納聘的豪華排場。對方愈是欣喜、熱鬧和繁忙,愈能反襯出蘭芝的痛苦、孤獨和凄涼。王夫之說:「以樂景襯哀,以哀景襯樂,可一倍增其哀樂。」(《姜齋詩話》)

以上是詩的第三段。封建勢力已把這對追求自由與愛情的年輕人推上了絕路,而這對年輕人也準備以死,來作一次最后的、也是最為壯烈的反抗。這種反抗精神在第四段中放出了耀眼的火花。這段敘事按時間順序,用中國古典小說「花開兩朵,各表一枝」的分敘法,表現蘭芝和仲卿在同一時間里,怎樣向封建勢力作最后一次抗擊。

首先是敘蘭芝忍死等待仲卿。為了不讓家人識破她求死之志,她以堅強的毅力,冷靜地縫製嫁衣。詩人描寫她縫製嫁衣的經過是:“阿女默無聲,手巾掩口啼,淚落便如瀉,移我琉璃楊,出置前窗下。左手持刀尺,右手執綾羅。朝成綉秧裙,晚成單羅衫。崦崦日欲瞑,愁思出門啼”。這樁親事是蘭芝親口允諾的,為了不讓家人窺探出自己的真實意圖,她只能用手巾暗暗地哭泣,那如瀉的淚珠,正是對周圍喧鬧氣氛和喜慶景象的尖銳諷刺和無言抗議。詩人寫她裁衣服時“左手持刀尺,右手執綾羅”,這并非是蘭芝習慣用左手;詩人寫她“朝成綉秧裙,晚成單羅衫”也并非是在強調她手藝高超,這都是在暗示她死志已定,根本無心製作嫁衣,只不過以此掩入耳目,尋找機會與仲卿訣別。

訣別的機會終于來了,蘭芝從馬蹄的聲音得知仲卿已到。能從馬聲知人,可見她對丈夫的瞭解,熟悉到何種程度。但令人心傷的是,妻子與丈夫會面居然要偷偷摸摸,“躡履相逢迎”讀至此真令人心碎和不平。蘭芝見府吏,急急向他訴說事變的原因,陳述自己內心的痛苦,而府吏則劈頭蓋腦就是一陣責怪,其中還夾著挖苦和憤慨:“賀卿得高遷!磐石方且厚,可以卒千年;蒲葦一時紉,便作旦夕間。卿當日勝貴,吾獨向黃泉”這雖反映了仲卿對蘭芝的缺乏瞭解,但也反映了他對愛情的專一,一旦發現他將要永遠失去蘭芝,傷心過度才急不擇言的。蘭芝深知仲卿內心的痛苦,她沒有過多地抱怨,也沒有急于表白和洗刷,她要用自己的行動——“黃泉下相見”來證明對愛情的堅貞。“生人作死別,恨恨那可論”是作者的旁白,以此來表現對蘭芝夫婦的同情,和對破壞他們愛情的惡勢力抗議。

生人作死別,恨恨那可論

“府吏還家去”一節是敘述府吏回家之后向母親告別準備自殺。仲卿的話中充滿了暗示,也充滿了傷感。作者沒有寫他對母親一手造成如此結局的抱怨,更沒有寫他死前與母親的決絕,而是擔心他母親今后的孤寂和祝愿她健康長壽。這樣處理符合仲卿性格的發展,也符合焦家母子間的實際情況。這時的焦母也不再有往日的威勢和呵斥,我們從她“零淚應聲落”的凄惶中可以看到:封建禮教不但葬送了這對年輕人美好的愛情,而且也使它的信徒成了殉葬品,這正是此詩思想深刻之處。

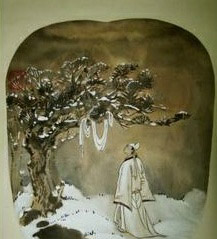

“其日牛馬嘶”一節是敘述蘭芝和仲卿雙雙殉情的經過。一位是“舉身赴清池”,另一位是“自掛東南枝”,以他們的死對吃人的封建禮教、對罪惡的封建家長制,進行最后也是最引入注目的反抗。作者在情節處理上很注意掌握分寸:蘭芝在自殺時是毫不猶豫的“攬裙脫絲履,舉身赴清池”;仲卿卻是“徘徊庭樹下,自掛東南枝”,死前有個彷徨思索的過程。這不同的舉止與他倆性格上的差異是分不開的。

攬裙脫絲履,舉身赴清池。徘徊庭樹下,自掛東南枝

第五段是尾聲。詩人用須漫主義的手法,來反映人們對這對夫婦的同情和對迫害他倆的封建禮教的抗議,在現實生活中,仲卿夫婦是失敗了,是個悲劇,但在理想世界里,在人們的心目中,他倆都勝利了,是個英雄。你看那「枝枝相覆蓋,葉葉相交通」的連理枝,那「仰頭相向鳴,夜夜達五更」的鴛鴦鳥,不就是他倆愛情的化身、勝利的見證嗎?甚至焦劉兩家「求合葬一」這個帶著懺悔和補過的舉動,那高聳在華山下的合塋,不都在顯示著封建禮教的失敗、封建家長制的虛弱嗎?

兩家求合葬,合葬華山傍。東西植松柏,左右種梧桐

這首敘事詩在思想上的成就是巨大的。它透過蘭芝夫婦的愛情悲劇,無情地鞭撻了那個罪惡的社會,讓我們看清了封建禮教和封建家長制吃人的本質。它也透過蘭芝夫婦的反抗,使我們看到了被壓迫的農村平民,尤其是中國青年身上那種極其寶貴的性格,正是這種追求自由、不甘心任人擺佈的反抗精神,鼓舞著蘭芝夫婦之后的成千成萬青年男女,去為他們的幸福自由而奮斗,中國文學史上才出現了《梁山伯與祝英臺》、《西廂記》、《牡丹亭》、《倩女離魂》等優美動人的文學作品和民間故事來。

這首敘事詩的思想價值,還表現在劉蘭芝形象的塑造和她與焦母的衝突上。劉蘭芝,作者是把她作為我國古代農家婦女的優秀代表來刻畫的。她勤勞能干:十三會織素,十四會裁衣,雞鳴入機織,夜夜不得息,而且三日可以織五匹;她也很有教養,這不光是表現在她會彈箜篌、誦詩書,而且也表現在她對焦母謙遜有禮、不卑不亢的態度上;她與小姑話別時「淚落連珠子」,又表現了她的善良和友愛;她對仲卿愛情專一,惜別時留下箱籠,分手時蒲葦為喻,直至發出「黃泉下相見」的錚錚誓約,表現了她的倔強、堅貞、不慕富貴、忠于愛情等可貴品格;她遇事有主見,不同意仲卿「復來還」的幻想,面對“悵然心中煩”的長兄,她不做任何申辯和解釋,慨然承允了太守求婚,這都說明了她對封建勢力步步進逼迫害有著清醒的認識和透徹的瞭解。我們可以說,像這樣一個性格鮮明,具有如此洞察力和反抗性的堅強女性,在《孔雀東南飛》之前,中國文學史上還沒有出現過。

蘭芝和焦母的沖突也有著典型的時代意義和思想價值。焦母,這個專斷蠻橫又頗有心計的封建老太太,在詩中是封建禮教和封建家長制的化身。封建家長制決定了她在家庭中具有至高無上的權威,她的話是不可更改的,她的意志也是不可動搖的。而劉蘭芝又是一個富有反抗精神和堅強性格的女性,因此婆媳之間的衝突是不可避免的,這一悲劇的形成,固然導自于焦母那固執而專斷的封建家長意識,但她的意志之所以能變成現實,不正是整個封建禮教在做她的后盾嗎?這首敘事詩的深刻性在于:作為焦母,盡管她很愛自己的兒子,卻親手毀了她的兒子一生;她想剝奪蘭芝愛的權利,結果卻失去了自己晚年的最后一點幸福和慰藉。她在仲卿自殺前「零淚應聲落」的惶恐哀求之狀,和她「求合葬」仲卿夫婦的懊悔補過之舉,不正有力地說明了封建禮教不但造成青年人的悲劇,也造成了自身的悲劇!揭露得如此尖銳深刻,是《孔雀東南飛》以前的類似作品中很少有過的。

這首詩在藝術上的貢獻也是十分巨大的。它的出現,標誌著我國敘事詩的創作已進入一個新的階段。《孔雀東南飛》全詩長三百五十三句,一千七百六十五字,不但體制和規模是空前的,而且故事結構完整,開頭結尾照應,中間情節起伏迭宕,表現了民歌作者在敘事上的高超技巧。特別是他塑造了劉蘭芝、焦仲卿、焦母、阿兄等眾多人物的文學形象,他們一個個形象鮮明,語言具有個性特征,有的已成為我國古典文學中不朽的典型,為后來的文學創作提供了寶貴的借鑒。至于詩中多處運用的比興、夸張、排比等修辭手法,和感人至深的絀節描寫與精當的處理分寸,當然是留給后人一筆寶貴的創作財富。

安徽潛山縣小市港的焦仲卿、劉蘭芝合葬墓

文章分頁: 1 2