神理共契,政序相參——蘇軾究竟看到了什么?(續前)

【前接3月24日的圖文內容:公元1071年,蘇軾莫非看到的是UFO】

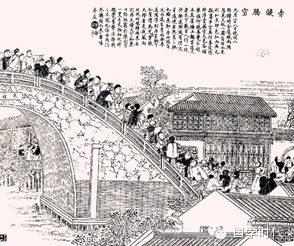

晚清吳友如的《赤焰騰空圖》

蘇軾以詩歌的方式記載親眼所見的“異象”,表達自己的不解。其實,古人用韻語的詩歌、散體的文章、絢爛的畫筆,乃至堅利的石具刀具“書寫”耳聞目見所思所想的未知世界,不在少數。

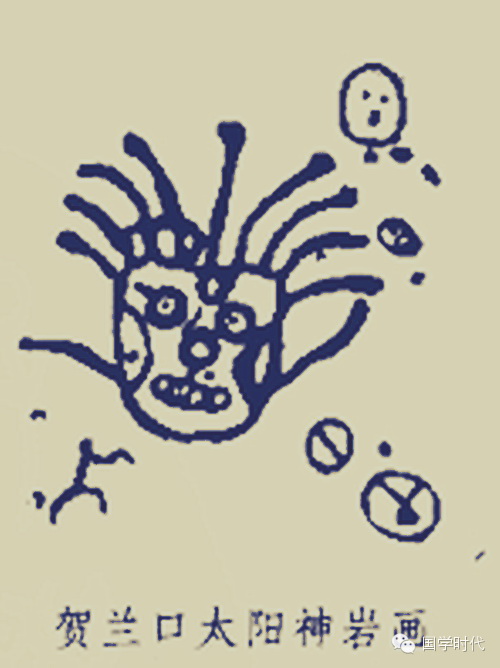

(3千年至1萬年前的賀蘭山巖畫)

晚清時期,著名畫家吳友如有一幅畫作:《赤焰騰空》。

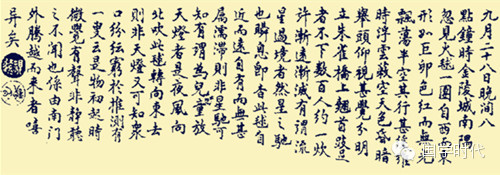

其上有題字,如下:

九月二十八日,晚間八點鐘時,金陵城南,偶忽見火毯一團,自西向東,形如巨卵,色紅而無光,飄蕩半空,其行甚緩。維時浮云蔽空,天色昏暗。舉頭仰視,甚覺分明,立朱雀橋上,翹首踮足者不下數百人。約一炊許漸遠漸減。有謂流星過境者,然星之馳也,瞬息即杳。此球自近而遠,自有而無,甚屬濡滯,則非星馳可知。有謂兒童放天燈者,是夜風暴向北吹,此球轉向東去,則非天燈又可知。眾口紛紛,窮于推測。有一叟云,是物初起時微覺有聲,非靜聽不覺也,系由南門外騰越而來者。嘻,異矣!

(赤焰騰空圖局部)

吳友如(?-1893), 原名猷,后改名嘉猷,字友如,江蘇蘇州人,清末畫家,擅人物、山水和花鳥。

(赤焰騰空圖局部)

讀完這段文字,欣賞完這幅繪畫作品,我們也只能像古人一樣發出一聲浩嘆:嘻,異矣!

神理共契,政序相參:詩學大傳統

《詩經》在先民那里有一個基本的功能:多識于鳥獸草木之名。

換句話說,經孔子“刪”過的詩學讀本,曾經相當于我們今天的啟蒙教科書。

鳥獸草木之名是比較切近現實生活的,當然也不乏天文學知識。比如《詩經·鄭風·女曰雞鳴》中有:

女曰雞鳴,

士曰昧旦。

子興視夜,

明星有燦。

將翱將翔,

弋鳧與雁。

這首詩寫的或許是新婚夫婦晨起的場景。兩人相敬如賓,恩愛不已。男子似想“賴床”,女子則好言相勸。

女子說:雞打鳴了。

男子說:天還沒亮吧。

女子說:你快起床看看夜色,

啟明星已經在那兒閃亮了。

男子回應說:那我就出去轉一圈

為你打些野鴨和飛雁回來。

詩中的“明星”不是一般意義上的星辰,而是特指啟明星。啟明,金星的別名,早上比太陽先出,由此名之為“啟明”。

早晨見東方為啟明,昏見西方為長庚。《詩·小雅·大東》詩中有:“東有啓明,西有長庚。”

劉勰《文心雕龍·明詩》篇認為,詩乃“神理共契,政序相參”之物,百世尊仰。

也就是說,詩歌與玄妙的天地宇宙之道相一致,和政教秩序相結合在一起的。

讓我們再次回到蘇軾的《游金山寺》。

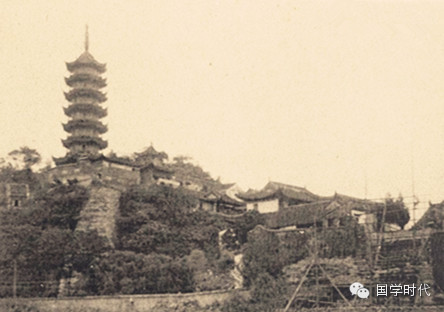

(金山寺古稱江天禪詩)

不算好也不算太壞的心境

元祐元年(1056)的三月,21歲的蘇軾和弟弟蘇轍,在父親蘇洵的帶領之下離開家鄉,過成都,出蜀進京,參加科舉考試。五月抵京,八月兄弟雙雙舉進士。

第二年的正月,歐陽修主持禮部考試,蘇軾兄弟同科進士及第,父子三人名鎮京師。四月,母親程氏去世,蘇軾兄弟回四川老家奔喪。

此后的仕途基本平順。治平三年(1066),蘇軾31歲。這一年的四月,父親蘇洵卒于京師,蘇軾兄弟扶喪反川。守喪三年之后,蘇軾攜家帶口來到京城,并于第二年的二月份,任職殿中丞直史館判官誥院——負責頒發官吏身份文書的機構。

此時的朝廷,已經今非昔比:宋英宗駕崩,年方弱冠血氣方剛的神宗皇帝登上大位。

新黨領袖王安石在年輕皇帝的支持下,開始變法圖強。

屬于守舊或者溫和派的蘇軾,不可避免地卷入到政治斗爭的漩渦當中。王安石的親家謝景溫狀告蘇軾——守父喪時販賣私鹽,獲取暴利!

此案,最后因無可查證而不了了之。

險惡的政治,復雜的官場。

意識到危險的蘇軾主動要求外放,“逃離”京城這個是非之地:最終被任命為杭州通判。

算下來,這是蘇軾第三次離開朝堂。

蘇軾一路向東南進發,在潁州拜會了恩師歐陽修之后,然后由水路經壽州(安徽鳳陽)、泗州(安徽泗縣)、廣陵(江蘇揚州)來到——京口(江蘇鎮江),然后再趕往“東南形勝,三吳都會,錢塘自古繁華”的杭州。

蘇軾待在金山寺時的心情不算太差,因為此次赴任并不完全屬于貶謫和放逐。宋神宗和當權的改革派再三權衡,認為溫良的蘇軾不在最要命的反對派之列。

但蘇軾的心情絕對稱不上好。

陰火,鬼火,龍?

我家江水初發源,宦游直送江入海。

聞道潮頭一丈高,天寒尚有沙痕在。

中泠南畔石盤陀,古來出沒隨濤波。

試登絕頂望鄉國,江南江北青山多。

羈愁畏晚尋歸楫,山僧苦留看落日。

微風萬頃靴文細,斷霞半空魚尾赤。

是時江月初生魄,二更月落天深黑。

江心似有炬火明,飛焰照山棲鳥驚。

悵然歸臥心莫識,非鬼非人竟何物。

江山如此不歸山,江神見怪驚我頑。

我謝江神豈得已,有田不歸如江水。

古人誤以為岷山是長江的源頭。蘇軾1059年入京候官時走的是水路,先沿岷江后順長江而下,然后再走陸路折向北抵達都城汴京。此次外放杭州做官,來到了長江下游離大海不遠的鎮江。

蘇軾是不世出的天才型詩人,起頭兩句就把自己的萬里路程、半生行跡給“一筆道盡”!(清·汪師韓《蘇軾選評箋釋》卷三)

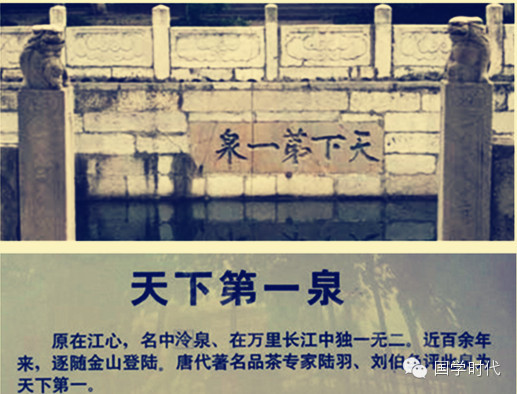

冬天來了,水落了,眼底沙痕尚在,可以想見曾經潮頭之高。中泠泉,在金山西北,號稱天下第一泉;石盤陀,指金山石大且多。

登上金山的最高處,遠望故鄉四川眉山,但兩岸青山重疊,阻礙了視線!

詩人想家了。

自己想尋找回鎮江的船,寺院中的僧人卻苦苦挽留。微風吹過,萬頃江面泛起靴紋般細小的波紋,紅紅的晚霞像魚鱗一樣重疊在一起。

天深黑之后,蘇軾看到了不可思議的“異象”——江心似有炬火明,飛焰照山棲鳥驚。悵然歸臥心莫識,非鬼非人竟何物。

古人認為說這是所謂的“陰火”。

陰火,即海中生物所發之光。 晉王嘉《拾遺記·唐堯》:

西海之西,有浮玉山 。山下有巨穴,穴中有水,其色若火,晝則通曨不明,夜則照耀穴外,雖波濤瀼蕩,其光不滅,是謂“陰火”。

唐代法振 《送褚先生海上尋封煉師》詩:“明珠漂斷岸,陰火映中流。”

但這些都是海中的景象,蘇軾看到的發生在長江之上。

“飛焰照天地”的情景在史書中出現過,例如《北齊書·安德王延宗傳》卷十一,但與焚燒佛寺門屋聯系在一起。

宋代劉辰翁即認為江心火炬,莫非是龍?

注解蘇軾詩歌作品的清代學者査慎行說:

不知何據,存以備考。

從自然科學的角度講,莫非是磷火,即俗稱的“鬼火”?

山林藪澤,晦明之夜,野火生焉,散布如人秉燭。但根據古人的觀察,野火(即鬼火),“其色青,異乎人火”。

蘇軾所見的分明是炬火,顯然是人火,而非鬼火。

關鍵是飛焰照山,可見火光大,且有飛升之跡象,連山鳥都為之受驚挪窩。

那蘇軾在這天晚上究竟看到的是什么?

(民國時期的金山寺)

思鄉是心病,治不好

詩中的懸念,屬于詩人——悵然歸臥心莫識,非鬼非人竟何物,也屬于今天的我們的揣測——莫非就是來自星星的你:UFO。

金山寺屹立于江濤之中,青山夾持,斷然擋住詩人回望鄉國的視線。

江面江心在深夜又呈現給詩人以無法解釋的“異象”。

接下來,詩人蘇軾如何來解讀,并化解之呢?

我冥頑不化,宦游四方,不回家鄉,莫非是江神在責備我,怪罪我?

如江水,古人發誓的一種方式。《左傳》僖公二十四年,晉公子重耳對舅父子犯說:“所不與舅氏同心者,有如白水!”

江神在示警,自己未能棄官還鄉,實在是不得已呀!

但凡有薄田糊口,一定立即歸隱。

紀昀贊美蘇軾這首詩結尾“收”的好:

歸結完密之極,亦巧便之極。設非如此挽合,中一段(即江心炬火)如何消納?

江山多嬌,殿宇巍峨,佛像莊嚴。

在中國文化中,無論生命之軀走到哪里,唯有思鄉之情,可包容融合這人世間讓人驚訝和疑惑的各種“UFO”。

看見什么——哪怕是再怪異的物件,其實并不重要;重要的是通過詩的形式和美感,外在的景象方可溫溫柔柔地進入到我們的生命和心性世界之中,進而與更闊大的社會政治關聯在一起。

【完】