虎毒食子及相關法律問題:法學沉思錄

古語有言,虎毒不食子。

講這話的人往往還要加上“尚且”兩字,以強調評論對象的“出乎其類”以近于畜生,甚或連畜生都不如,兼表達說話人出離憤怒之情。

“唐宋八大家”之一的曾鞏發表過類似的感慨。在他的《禿禿記》中,禿禿之父孫齊倚仗官勢、停妻騙娶,為了掩蓋自己的丑行,竟與后妻殘忍地殺死了年僅五歲的禿禿。曾鞏在文末寫道:

人固擇于禽獸夷狄也。禽獸夷狄于其配合孕養,知不相禍也,相禍則其類絕也久矣。

對于這個人面獸心的孫齊,以道德文章自任的曾老夫子算是徹底無語了,只能哀嘆:“如齊何議焉?”(讓我說你什么好呢?)

這是儒家士大夫代表世人對“虎毒食子”行為的道德評判,那么法律又會給予什么評判呢?

從文中可知,孫齊罪行敗露后,居然巧遇大赦,因此這樣一個罪大惡極的現行犯受到的懲處也僅僅就是個“停齊官,徙濠州”,也就是說停職流放到朱元璋的老家鳳陽去。

現代人閱讀至此,不禁發問:對于“虎毒食子”的懲治,法律是不是過于“溫情脈脈”了?

要回答這個問題,就要從我國古代宗法制、法制史中尋找答案。

法學大家瞿同祖先生在《中國法律與中國社會》中總結道,中國古代法律的主要特征表現在家庭主義和階級概念上。他進一步指出,中國的家庭是父權家長制的,父祖是統治的首腦,一切權力都集中在他的手中,家庭中所有人口都在他的權力之下,經濟權、法律權、宗教權都在他的手里。法律也對父祖的統治權予以認可和支持,使得父祖的權力更為不可搖撼。

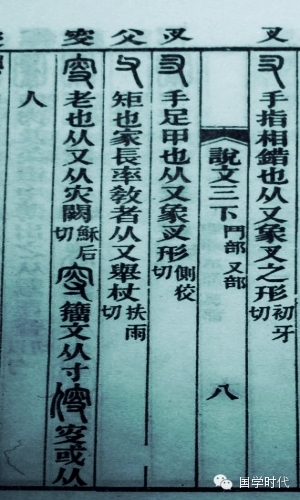

“父”字據《說文》:“矩也,家長率教者,從又舉杖”,字的本身即含有統治和權力的意義,并不僅止于指示親子的生育關系。子孫違反父的意志,不遵約束,父親自可行使威權加以懲責。

社會上認可父親這種權力,從法律的觀點來看,則可說他的權力是法律所給予的。《呂氏春秋》說:“家無怒笞則豎子嬰兒之有過也立見”,所以《三字經》才會說“養不教,父之過”。

《顏氏家訓》同樣秉持這種觀點:“笞怒廢于家,則豎子之過立見,刑罰不中,則民無所措手足,治家之寬猛,亦猶國焉”。如此說來,打不打兒子,不僅關系到家庭和睦,還涉及到治國理政。怪不得,“下雨天打兒子,閑著也是閑著”,畢竟“國家興亡,匹夫有責”, 所以當爹的還是要加把勁“齊家”。

然而,撲責子孫有時難免毆傷致死的情事,我國古代社會和法律上究竟容許不容許父母殺死子孫呢?這是很值得注意的一個問題。

秦二世矯始皇詔賜蒙恬及扶蘇死,扶蘇說:“父而賜子死,尚敢復請?”君之于臣,父之于子,都是有生殺權的,到了后來則只適用于君臣而不適用與父子間了。

法律制度發展到生殺權完全操縱在國家機構及國君手里,自不再容許任何一個人民能隨意殺人,父親對兒子,也不能例外。他只能撲責兒子,斷不能殺死他,否則便要受國法的制裁了。

明初大臣陳寧嚴苛辦公,曾在蘇州任職期間,為了完成征繳賦稅的任務,甚至于用燒紅的鐵烙燙人肌膚,無論是屬下還是百姓都不堪忍受,給他取個綽號“陳烙鐵”。對于他的酷吏作風,兒子李孟麟都看不下去,忍不住勸了幾次。陳寧氣急敗壞,“捶之數百”,竟然把李孟麟給當場活活打死。

連一向冷酷無情的明太祖聽說后,都被陳寧這種“不情”的舉動給震撼了,憂慮道:“寧于其子如此,奚有于君父耶!”一語成讖,陳寧之后果然參加了胡惟庸的謀反。

東漢白虎觀會議曾專門對父親殺其子行為進行過討論,并得出結論。《白虎通·誅伐·父殺子》載:

父煞其子死,當誅何?以為天地之性人為貴,人皆天所生也,托父母氣而生耳。王者以養長而教之,故父不得專也。《春秋傳》曰:“晉侯煞世子申生”,直稱君者,甚之也。

可見,在漢人的頭腦中,父已無權殺子。如果說,對父殺子行為的批評,以違背父慈的親親之道為依據,尚屬傳統之價值觀念;那么,“人皆天所生”,子“托父母氣而生耳”,就直接否定了傳統的孝道。而這種實質上純屬離經叛道之論,之所以能夠講之于官僚諸儒之口,而又能為朝廷所首肯,不能不歸因于當時佛教思想的盛傳。

毛澤東早年在《講堂錄》中提出自己的不同看法:

孝子不陷親于不義,而申生不能自理,遂陷父有殺子之惡。雖心存孝而于理終非,故不曰孝但謚為恭,以其順于父事而已。

毛澤東主張申生之死,雖無法謂之理在晉侯,而曲在申生。

東漢之后的歷朝法律均禁止父母殺死子女,違反的要處以罰則。如北魏律,祖父母父母忿怒以兵刃殺子孫者處五歲刑,毆殺者四歲刑,若心有愛憎而故殺者各加一等。唐、宋律不問理由如何,殺死子孫皆處徒罪,也就是流放邊瘴之地。

元、明、清的法律較唐、宋律寬容得多,父母并非絕對不得殺子孫,子孫有毆罵不孝的行為,父母將其殺死,是可以免罪的。子孫違反教令,祖父母原有權加以撲責,而無心致死,亦非不可能,所以毆殺子孫一般而言是無罪的,粗暴虐殺則有罪,但是罪也很輕,明清時的法律皆僅僅“杖一百”。

明、清時代,對于父母殺死子女的案件,司法機關需要考慮兩個問題:

其一,父母是否屬于非理毆殺?

其二,子女是否違反教令?

非理毆殺指的是殘忍的虐待的殺害,例如勒斃活埋一類的情形。違反教令也指“可從而違”的正命,含義極其抽象含混,包括諸如子女有賭博奸盜行為,父母加以訓責,而子女不從的。子孫違反教令,父母將其毆殺,無須承擔故殺刑事責任。反之,子孫不成立違反教令罪,祖父母父母則因擅加殺害而構成故殺罪,要承擔故意殺人的刑事責任。

問題一是客觀問題,而問題二則是主觀問題。司法實踐中,官方往往重點考查問題一即父母是否構成非理毆殺。因此只要父親說兒子違犯教令,法司是不會要求提出原因的,法律也不要求法司加以認定。

明乎此,可知《紅樓夢》第三十三回“手足耽耽小動唇舌 不肖種種大遭笞撻”,若非賈母及時現身,賈政但憑著賈寶玉“在外流蕩優伶,表贈私物,在家荒疏學業,淫辱母婢等”嫌疑,真要是當場打死了賈寶玉,司法機關即便不用“護官符”這樣的潛規則,就是依法辦案,也不會追究賈政什么責任。畢竟賈寶玉違反教令,賈政是在替天行道,免得賈寶玉“明日釀到他弒君殺父”。

在古代社會,類似的“虎毒食子”行為,不惟法律認可,社會輿論也多加贊譽。據《呂氏春秋》所載,墨家巨子腹朜的兒子殺了人,秦惠王有鑒于腹朜只有這么一個兒子,因此責成有司停止追捕。腹朜并不領情,謝絕了秦惠王的好意。他認為“墨者之法曰:‘殺人者死,傷人者刑。’”于是堅決自行家法,親手殺了兒子。《呂氏春秋》編者為此贊嘆道:“子,人之所私也,忍所私以行大義,巨子可謂公矣。”他們認為腹朜大義滅親、大公無私的行為值得肯定,卻沒有想過一個這里面的邏輯悖論問題。

既然墨者之法認為“殺人者死”, 腹朜之子殺了人,因此必須死,腹朜又殺了其子,同樣構成“殺人罪”,是不是也要“死”呢,別人是否也可據此來殺他呢?

可見問題癥結在于,腹朜所依據的“墨者之法”邏輯不周延,未考慮例外情況,也即法律中的“但書”問題,譬如我國刑法第十三條規定:“一切……行為,依照法律應當受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。”就腹朜的例子,墨者之法應加“但書”:但被殺者乃其父為公行父權者除外。

腹朜應該慶幸自己當時沒有意識到邏輯悖論問題。而明太祖朱元璋就沒那么幸運了。

俗語說得好,沒文化,真可怕。朱元璋時期,山東一個叫江伯兒的人,為了給母親治病,親手殺了三歲的兒子祭祀泰山,祈禱上蒼保佑其母病愈。太祖知道后既驚又怒,于是發布了一道自相矛盾的諭旨:江伯兒滅絕倫理,責令杖打一百,發往海南島戍邊,同時命禮部尚書任亨泰表揚江伯兒的孝行。這讓任亨泰很為難,他認為父母生病,就要“謹其醫藥。臥冰割股,并非良法。至于殺子,更是違道傷生的事情。因此理應嚴加戒絕,不能聽其所為,此事不在旌表之例。”朱元璋這才發現“百善孝為先”觀念與父權家長制在極端情況沖突時會出現邏輯悖論問題,于是不得不采納了任亨泰的建議。

近代以降,父權體系瓦解,民權獲得伸張。好在,法律認可“虎毒食子”的年代,我們都幸運地也沒有趕上。如今,“虎”被拔牙,無法“食子”;否則,有法辦之。