小錢幣,大學問(三)

年號錢站穩腳跟

宋朝都市繁榮,出現了手工業、商業集鎮。商業的發達,帶動了貨幣的流通量。

宋代以年號錢為主,兩宋改年號50多次,共有45種年號錢。每種又有草、篆、隸等多種書體,是我國品種最多、版別最繁、最富特色的錢幣。

《宋史·食貨志》記載,太祖鑄錢,曰“宋通元寶”,或讀“宋元通寶”,是開國貨幣,但不是年號錢。

太平通寶,宋太宗時鑄,為宋第一種年號錢。錢文書體為真書兼八分,光背且有星、月紋。

淳化通寶,相傳為太宗親書,分楷、行、草3種書體。

淳化之后,每改元,必鑄錢,年號錢占據了絕對優勢。

宋真宗鑄有咸平、景德、祥符、天禧四種年號錢,錢文均為楷書。

宋仁宗改元9次,鑄錢8種,均為小平錢,如天圣元寶、明道元寶等。其中皇宋通寶并非年號錢,篆、楷對錢,光背。有小平、折二兩種,有鐵錢。

宋神宗鑄熙寧、元豐兩種,宋鑄錢量最多的時期。

宋哲宗鑄元祐、紹圣、元符三種。其中的元祐,篆、行成對,為司馬光、蘇軾手寫。

徽宗錢,最精美的方孔錢,最繁多的版本,尤以政和、宣和為多。

南宋淳熙七年(1180)起,不再鑄對錢,錢背改刻年份,并出現紀監名、地名、級值,錢文逐漸以宋體為主。嘉定鐵錢出現了10多種名稱,歷朝絕無僅有。

另外,白銀用于流通,并出現了我國最早的紙幣——交子。

宋代白銀形制,最常見的是鋌形,也稱“釘”。大錠重50量,小錠重量不等。

南宋最主要的紙幣是會子,初由商辦,后歸戶部。

少數民族撐起一片天

遼、西夏、金和元,是少數民族政權。在與漢人的不斷接觸中,接受了先進生產力,開始流通宋錢,并自行鑄造。它們用本民族文字或漢字鑄幣,是中國貨幣史中非常寶貴的部分。

有學者認為,遼代的鑄幣始于耶律阿保機的父輩。《遼史·食貨志下》記載:“鼓鑄之法,先代撒剌的為夷離堇,以土產多銅,始造錢幣。太祖其子,襲而用之,遂致富強.以開帝業。”

遼太祖鑄“天贊通寶”,錢文隸書,是傳世最早的遼國貨幣。

遼圣帝到天祚帝,逐漸確立了貨幣制度。晚期出現了高利貸,打破了一朝只鑄一種年號錢的慣例。

西夏是黨項族建立,鑄幣分為西夏文和漢文兩種。

西夏文錢又稱屋馱錢。“屋馱”二字,一說得名于西夏文字的形狀,一說為漢代國名。一般比較規整,反映了西夏較高的文化水平。

金朝是女真族建立,起初只是簡單的物物交換。隨著漢文化的影響,開始使用遼宋舊錢。

海陵王時,自行印行紙鈔——交鈔,后開始鑄幣,算是貨幣史上的特例。

崇慶元寶、至寧元寶、貞祐元寶,因少而珍貴,并稱“三珍”。

從金章宗開始,紙幣的穩定性遭到破壞,金朝陷入政治和經濟的雙重危機中。

承安二年(1197),鑄造“承安寶貨”銀幣,是我國第一次鑄造法定的計數白銀貨幣。承安寶貨分一兩至十兩五等,每兩折錢二貫,以錢文計。

蒙古族建立的元朝,在中原生產力遭到破壞的情況下,商業卻畸形發展并繁榮。海陸交通的發達,使本土和中西貿易興旺。

元代鑄幣很少,只有武宗和順帝是鑄幣的高潮。世祖忽必烈開始鑄年號錢,“至元通寶”有蒙漢兩文。

仁宗時,停行銅錢,僅鑄少量廟宇和供養錢。“皇慶元寶”即為小型供養錢。

文帝時,鑄造了“天歷元寶”“至順通寶”皆為廟宇錢。

順帝恢復鑄造銅錢,“至正通寶”達到鑄幣的高潮。

元代紙幣更加完善,《至元寶鈔通行條例》十四款是當時最早最完備的幣制條例。

鐵木真晚年已發行紙幣,世祖建立了統一的紙幣制度。

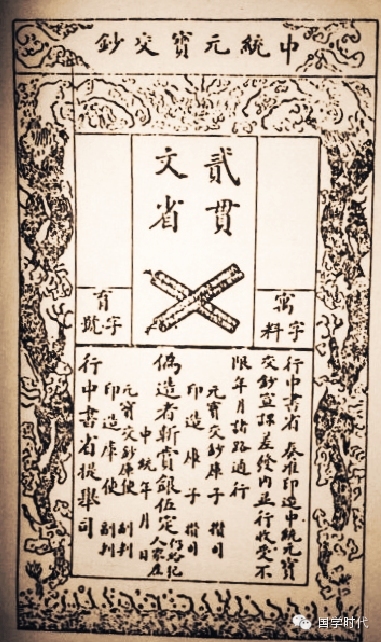

中統元年印行“中統元寶交鈔”“中統元寶鈔”。交鈔以絲為本錢,以兩為單位;元寶鈔以貫文為單位,十文至二貫共十等。

崇簡尚少

明清兩朝統治時間長,商品經濟繁榮。鑄幣以年號錢為主,因兩代皇帝都只有一個年號,故年號錢不多,種類也不龐雜。

明朝一代,專以“通寶”為寶文,廢除了“元寶”。一方面避朱元璋諱,另一方面不愿附會“元朝之寶”意。

中期的建文、正統、景泰、天順、成化、正德皇帝,均未鑄造年號錢。

嘉靖、萬歷二朝,錢文由楷書轉向宋體,書法藝術自此衰落。

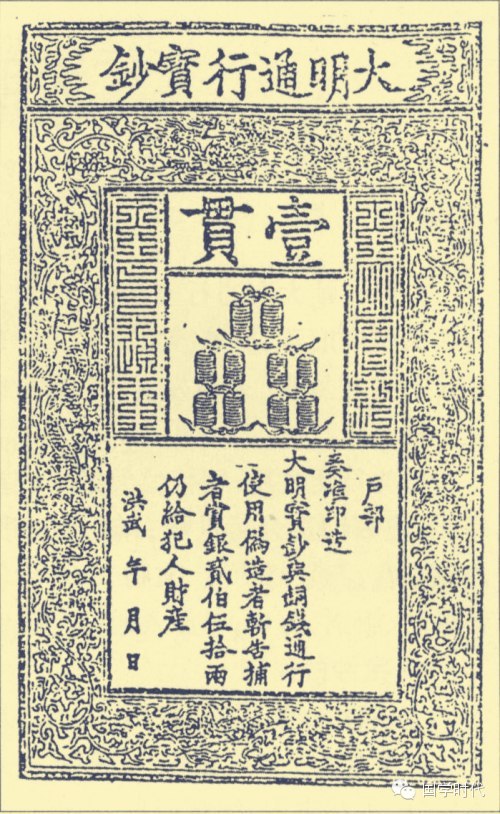

洪武時重新發行紙鈔,明鈔不能兌換,以“大明寶鈔”為定制。

明初禁用金銀,英宗時有所松動。嘉靖施行“班匠”征銀和“一條鞭法”,民間普遍用銀。

清代實行“用銀為本,用錢為末”。

光緒末出現機制銅錢,銅元取代了圓形方孔錢。

白銀的流通以稱量貨幣的形式出現,以紋銀為標準成色,形式沿襲元明的船形元寶。

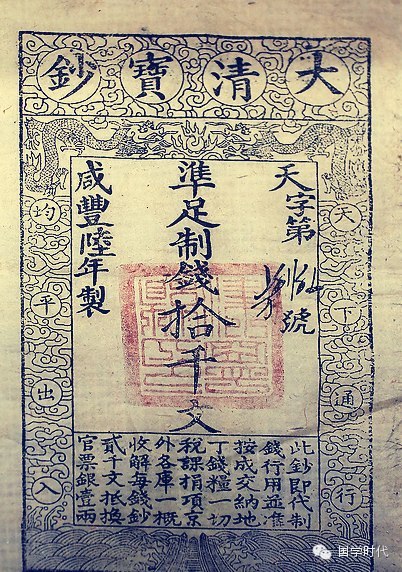

清代紙幣發行比較謹慎。咸豐三年(1853)發行戶部官票和大清寶鈔,與銀兩、銅錢并行,一度成為主要貨幣。

戶部官票又稱銀票,以銀兩為單位,自壹兩至伍拾兩共五等。

大清寶鈔又稱錢鈔,以制錢為單位,自五百文至百千八等。

光緒三十年成立戶部銀行,發行國家銀行鈔票。三十四年,改為大清銀行,發行大清銀行鈔票,才開始確立了紙幣發行制度。

我國錢幣,不僅以造形、書法聞名于世,畫錢、花錢更是西方所不曾有,獨步寰宇,是民族的驕傲。