對中華書局《比對說明》的答復意見

國學公司“二十四史”系國學網組織眾多專家,歷經多年不斷修訂而成的古籍數字化產品,是一項高度凝結文化與科技含量的創新成果,并未落入中華書局之“二十四史”點校作品范圍,未侵犯中華書局作品著作權。現對中華書局《比對說明》中有關問題及具體例證逐一答復如下。為便于表述,以下對國學公司之“二十四史”簡稱“國學本”,對中華書局之“二十四史”簡稱“中華本”。

一、對“比對的思路”的答復

中華本方面所述“經比對,涉案作品與點校作品的內容完全相同”之關鍵語是不成立的,以下按照其《比對說明》指出的“你用我也用”;“你改我也改”;“你錯我也錯”及國學本方面的幾個闡述分別加以說明。

(一)“你用我也用”

二十四史在清初開始修訂,清代中期定型。中國古代有盛世修典的傳統,歷朝歷代官方都組織審、修訂正史,許多學者、官員都參與了這項工作,早在宋代就進行了十七史的修訂。二十四史在清中期基本定型,刊印的有武英殿本、四庫全書本、同文書局本、百衲本等版本。特別是由于石印技術的發展,武英殿本、四庫全書本和百衲本等成為較為通行的版本,已經廣為流傳,早已不是某個人的專利。

古籍整理譬如積薪,后來者居上,任何機構和個人都可以根據需要整理加工古籍。整理者吸收和參考前人研究成果是通行慣例,這一點包括中華書局在內的很多出版社在其新出版古籍的前言和后記中都標注得很清楚。特別要強調的是,我們進行的工作是“古籍整理”,并非重新創作。作為“古籍整理”,一個應該遵循的基本原則是,必須盡可能忠于古籍原著。既然如此,在整理過程中,對于古籍原著,你可以用,我則不僅自然可以用,而且也必須用。否則,就不能稱之為“古籍整理”。試圖用“你用我也用”,即國學本和中華本在內容上存在某些相同的方面,就武斷地推論出國學本均來自中華本,這既不符合古籍整理的基本原則,在邏輯上也是不能成立的。

(二)“你改我也改”

古籍同一本書常有不同版本,各種版本之間文字、格式等均有所差異。如《四庫全書》本,各抄本之間也有不同,按萬分之一的差錯率計算,那么二十四史至少有三四千字的差異,比較各本間的差異已經成為一門專門學問即“校勘學”。明清許多學術著作,就專門指出了古籍刊刻各個環節存在的錯誤,并分析其產生的原因。如王鳴盛的《十七史商榷》、錢大昕的《廿二史考異》、顧炎武的《日知錄》等。這些學者指出的問題,在后來刻印古書時,負責任的出版方一般都會予以改正。學術著作中以校勘記方式,記錄修改依據。在一般大眾讀物中,選擇正確的結果即可。事實上,中華本的很多校勘,并非中華書局獨創,而是古人早已有之,國學本當然也可以采用。古人的著述,包括古人已作的校勘,誰都可以使用,法律上并未規定只能中華書局獨享。

中華本方面斷定:如果涉案作品對古書中的脫字、錯誤、衍字和中華本做了一樣的修改,“那幾乎可以證明涉案作品使用了(中華本)點校作品。”必須嚴肅指出,“幾乎可以證明”和“已經證明”是性質完全不同的兩個判斷。對于這種自認為“可能”的所謂“證據”,法律上是不予以采信的。因此,憑若干不足的所謂“可能證據”,就想要去明確地斷定某事,這不僅在邏輯上是站不住腳的,在法律上也是不嚴肅的。

(三)“你錯我也錯”

對于《古籍點校疑誤匯錄》一書中所指的標點錯誤,主要限于學術討論的范疇,即使是中華書局再版二十四史時,也不會將所有“錯誤”都一一加以“改正”;而對于大眾讀物來說,更不可能逐一加以處理。再者,古籍在標點時容易產生一些分歧,整理者有權自行處理疑難問題。將學術觀點中的爭論作為證明版權的例證是不合適的。

(四)國學本方面的幾個闡述

1、國學本具有自己的知識產權,由于文獻載體的改變,古籍數據庫從內容、版式、字形、目錄結構等方面都與紙本書有本質的區別,它不同于把紙質文件直接做成電子文檔后以光盤或網絡形式傳輸,古籍的數字化的過程是一項科技含量很高的創造性勞動過程,這其中凝結了眾多專家、學者的大量勞動,這其中也存在著眾多國學本有的內容,而中華本沒有;中華本錯誤的,國學本未錯的現象,借助現代技術手段,我們對“二十四史”進行了全文比對,獲取了很多例證,這些例證,足以否定中華本提出的“涉案作品與點校作品的內容完全相同”的關鍵論斷,也足以證明國學本是一項獨立勞動的結晶。現選取部分例證列舉如下:

A.“中華本”與“國學本”各史第一卷差異比對摘錄(見附件一)

B.“中華本”與“國學本”全部內容各卷比對差異數據摘錄(見附件二)

C.《陳書》全部內容比對差異表(見附件三)

2、“國學本”與“中華本”存在明顯差異,根據“中華本”提出的比對思路,我們繼續延伸至“你錯我未錯”的比對思路,整理出了很多“中華本”存在錯誤而“國學本”未錯的例證,現選取幾個列舉如下:

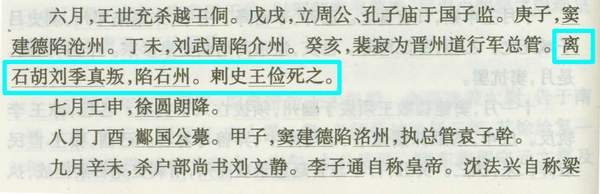

A、《新唐書》卷一·本紀第一:“離石胡劉季真叛,陷石州。剌史王儉死之。”(簡體字中華書局本第6頁)(見圖A01)

圖A01

國學本此句為“離石胡劉季真叛,陷石州,刺史王儉死之”(見圖A02)

圖A02

查《漢語大詞典》,只有“刺史”而沒有“剌史”一詞。刺史是古代官名。漢武帝時,分全國為十三部(州),置刺史,后歷代沿用。中華本顯系未認真校對。

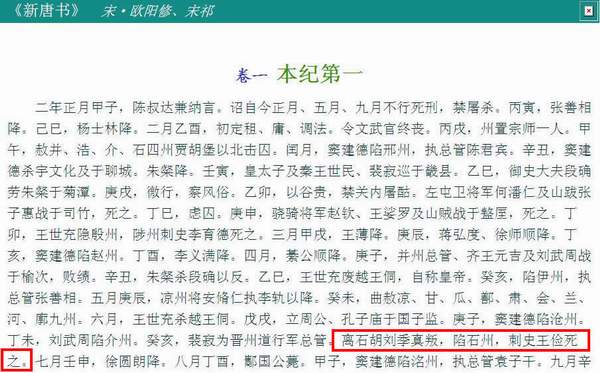

B、《元史》卷一·本紀第一:“汪罕與亦剌合挺身遁去汪罕嘆曰”(簡體中華本第8頁)(見圖B01)

圖B01

國學本此句為“汪罕與亦剌合挺身遁去。汪罕嘆曰”(見圖B02)

圖B02

結合上下文能夠判斷此句中間應加以標點。

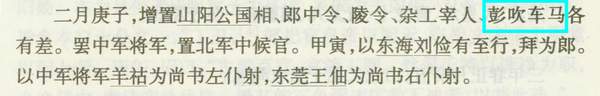

C、《晉書》卷三·帝紀第三:“二月庚子,增置山陽公國相、郎中令、陵令、雜工宰人、彭吹車馬各有差。”(簡體字中華書局本第38頁)(見圖C01)

圖C01

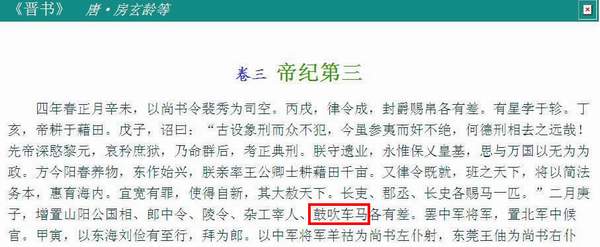

國學本此句為“二月庚子,增置山陽公國相、郎中令、陵令、雜工宰人、鼓吹車馬各有差。”(見圖C02)

圖C02

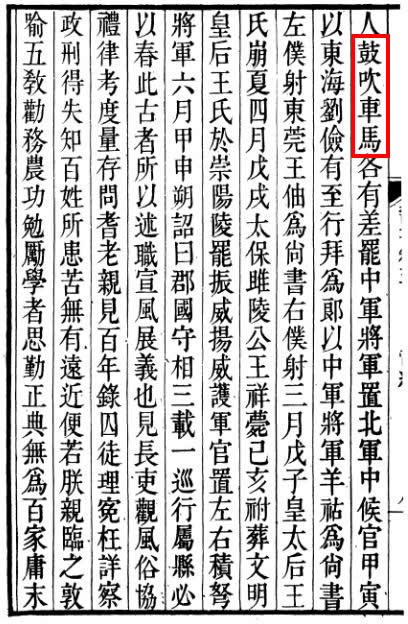

查《漢語大詞典》只有“鼓吹”而沒有“彭吹”一詞。不僅如此,此句武英殿本也為“鼓吹”(見圖C03)。可見中華本此處為錯字無疑,同樣錯誤還出現在《陳書》中。(詳見例證D)

圖C03

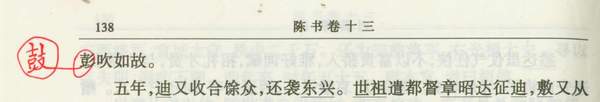

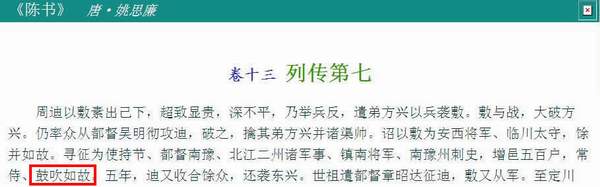

D、《陳書》卷十三·列傳第七:“增邑五百戶,常侍、彭吹如故。”(簡體中華書局本第138頁)(見圖D01)

圖D01

國學本此句為“增邑五百戶,常侍、鼓吹如故。”(見圖D02)

圖D02

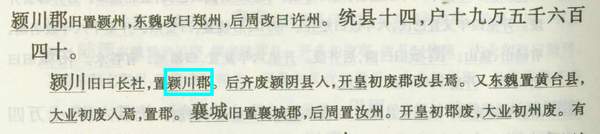

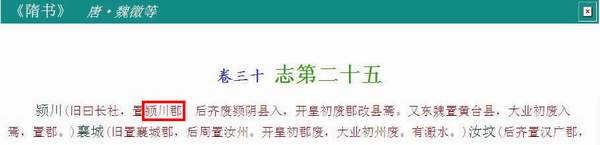

? E、《隋書》卷三十·志第二十五:“潁川舊曰長社,置穎川郡。”(簡體中華書局本第570頁)(見圖E01)

圖E01

國學本此句為“潁川舊曰長社,置潁川郡。”(見圖E02)

圖E02

結合文意也知中華本此處為明顯錯字。

3、古籍數字化從上世紀八十年代開始起步,經過二十多年的發展,至今已成為一個新的學科和產業。2008年,北京市正式批準首都師范大學成立了“數字文獻學”這一學科,屬北京市重點交叉學科。2007年和2009年,首都師范大學還召開了兩屆“中國古籍數字化國際學術研討會”。數字文獻學領域不僅涵蓋了傳統文獻學、目錄學、版本學,而且還涉及信息工程學、計算機軟件、計算語言等新學科。因此國學本具有深厚的理論、技術和實踐基礎。

4、標點整理古籍只有產生了新的作品,如翻譯、重新選編等,才享有著作權。根據國家版權局版權管理司關于古籍“標點”等著作權問題的答復,“對內容完整的古籍作品進行校點,如果在原作的基礎上產生了演繹作品,即新的作品,則校點者僅就新的演繹部分享有著作權。如果對內容完整的古籍作品的‘校點’,僅僅為標點,則不屬于著作權意義上的獨創性勞動,不產生新的演繹作品。由此可見,在古籍的校點和整理方面,并非所有的智力勞動都受著作權法保護。特別是在校點與標點之間,區分創造性和非創造性的界線不是很清晰的。實踐中因校點而產生新作品的情況實不多見。相反,過分強調校點的創造性,反倒會誤導為純標點也受著作權保護。”1999年國家版權局新制定并頒布的《出版文字作品報酬規定》“沒有將標點考慮為受著作權保護的客體,也沒有專門為標點規定報酬標準”。