此后無(wú)聲,空余回響

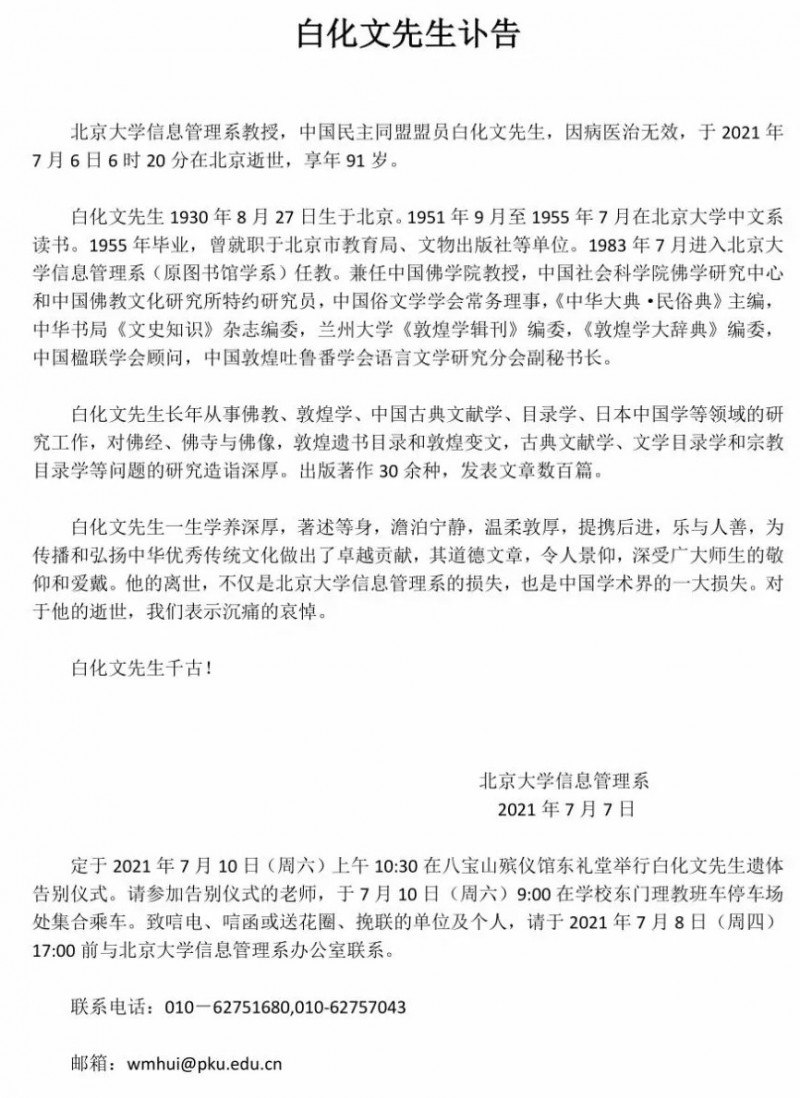

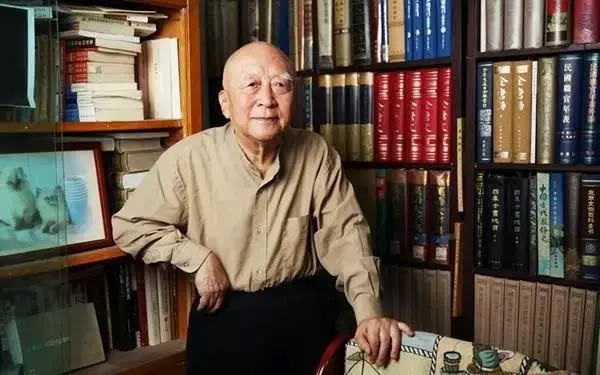

據(jù)北京大學(xué)信息管理系消息,學(xué)者、敦煌學(xué)家白化文因病醫(yī)治無(wú)效,于2021年7月6日6時(shí)20分在北京逝世,享年91歲。

白化文在目錄學(xué)、佛教、敦煌學(xué)等領(lǐng)域研究頗深,曾出版《敦煌文物目錄導(dǎo)論》《佛光的折射》《漢化佛教法器服飾略說(shuō)》《漢化佛教與佛寺》《漢化佛教參訪錄》等30余部著作。

他選擇的研究方向,大多人跡罕至。在一次采訪中,他說(shuō):“我從來(lái)愛(ài)當(dāng)墾荒者,愛(ài)走路靜人稀的荒野小徑。一條道兒上的人多了,我就慢慢地改走別的路線。”

在《名家講佛教知識(shí)(插圖本)》里,白化文解釋了密宗義理。“任何宗教都有一種對(duì)宇宙本源的認(rèn)識(shí)和解釋。‘六大為體’就是密宗對(duì)宇宙本源的解釋。”他認(rèn)為,密宗義理雖然神秘,但它畢竟是從人類現(xiàn)實(shí)社會(huì)中產(chǎn)生的一種宗教意識(shí)形態(tài),因此它的一切內(nèi)容都能從現(xiàn)實(shí)社會(huì)中找到答案。研究佛教時(shí),白化文沒(méi)有脫離現(xiàn)實(shí)生活。

做學(xué)問(wèn),白化文嚴(yán)謹(jǐn),他是中國(guó)楹聯(lián)學(xué)會(huì)顧問(wèn),寫了一部校點(diǎn)本《楹聯(lián)叢話》。在《閑談寫對(duì)聯(lián)》里,他介紹了春聯(lián)的寫法、貼法。有一年,朋友送來(lái)春聯(lián),并熱情地貼上——把上下聯(lián)貼反了。白化文欣然接受,沒(méi)有面露難色。見(jiàn)了對(duì)聯(lián),有人揶揄他,“這樣的貼法,你還算楹聯(lián)學(xué)會(huì)的什么‘顧問(wèn)’呢?”即便如此,白化文也沒(méi)有生起重貼的念頭,只是說(shuō)“人家好心好意送來(lái),辛辛苦苦給貼上了,咱們切切不可逞能。”現(xiàn)實(shí)生活中,他的舉動(dòng)包裹著溫情。

白化文也有“提心吊膽”的時(shí)刻。比如,收到郵票倒貼的信件——早年間,郵票要是倒著貼,信里面裝的是報(bào)喪訃聞或兇訊。他接到這樣的信,往往習(xí)慣性地緊張起來(lái)。拆開(kāi)一看,平安無(wú)事,他會(huì)給對(duì)方提意見(jiàn)。對(duì)方回,這是按照“福”字倒貼的慣例。“據(jù)我所知,老年間兒,倒貼‘福’字僅限于糧食囤等極少處所。房門等處是不許倒貼的。雙‘喜’字更不能貼倒了。”他不太能理解這樣的慣例。

白化文會(huì)在王維的詩(shī)里分析“聲”和“響”的區(qū)別。“響”在古代漢語(yǔ)中,通常條件下,指的都是“回聲”。王維詩(shī)中頗能用“響”,比用“聲”在某種情況下更能表現(xiàn)出幽深杳渺的意境。他舉了數(shù)例,比如“空山不見(jiàn)人,但聞人語(yǔ)響。”“山靜林逾響,松高枝轉(zhuǎn)疏。”

那么王維什么時(shí)候用“聲”字呢?白化文解答,在直接能夠聽(tīng)見(jiàn)聲音的時(shí)候。比如,“林下水聲喧語(yǔ)笑,巖間樹(shù)色隱房櫳。”“聲喧亂石中,色靜深松里。”

如今,那位曾經(jīng)在文中討論“聲”與“響”的白化文逝去了。

此后,他再也無(wú)法發(fā)聲,留給世間的,唯有回響。

超過(guò)半個(gè)世紀(jì)的情誼

如果要回顧白化文的學(xué)術(shù)生涯,不能不提到他與中華書局的情誼。

1959年,白化文到東總布胡同十號(hào)中華書局訪問(wèn)學(xué)長(zhǎng)程毅中,由此與中華書局開(kāi)啟了長(zhǎng)達(dá)60多年的情誼。征得領(lǐng)導(dǎo)同意后,程毅中會(huì)拿一些古籍標(biāo)點(diǎn)的活給白化文,有一點(diǎn)報(bào)酬。晚上10點(diǎn)下班到家后,白化文開(kāi)始標(biāo)點(diǎn),直到“午夜方休”。

1961年,中華書局遷至翠微路二號(hào)大院。國(guó)慶后不久,程毅中通知白化文,說(shuō)金燦然先生要約見(jiàn)他。1958年中華書局改組為整理出版古籍和當(dāng)代學(xué)者文史哲研究著作的專業(yè)出版社,金燦然任國(guó)務(wù)院古籍整理出版規(guī)劃小組成員兼辦公室主任、中華書局總經(jīng)理兼總編輯。

這一面,對(duì)白化文的一生起到了決定性作用。

一見(jiàn)面,金燦然就問(wèn)白化文對(duì)于鄭振鐸的學(xué)術(shù)的評(píng)價(jià)。“我安敢妄議前賢,囁囁嚅嚅,說(shuō)不出來(lái)。”后來(lái),白化文在《一以貫之地培養(yǎng)作者:一面,一指,一種雜志》中回憶寫道。金燦然為他解圍,說(shuō)了自己的看法,大致是,鄭先生的學(xué)術(shù),既博且精,應(yīng)學(xué)習(xí)鄭先生貫穿中外文史,打通圖書、文物、考古的精神與做法。白化文說(shuō)心向往之,于今做不到。金燦然鼓勵(lì)他,達(dá)不到鄭先生的水平,當(dāng)個(gè)小雜家也不錯(cuò)。從此,白化文朝“當(dāng)個(gè)小雜家也不錯(cuò)”的方向努力。

1972年,《文物》復(fù)刊,白化文也為《文物》做一些案頭工作。有一天,中華書局召集二十余位中青年人,在新址王府井大街三十六號(hào)大樓二層南頭大房間開(kāi)會(huì)。會(huì)上散發(fā)一份選題選目,說(shuō)要出一套“知識(shí)叢書”類型的小叢書,讓大家自認(rèn)題目。

將近散會(huì),領(lǐng)任務(wù)的人不多。實(shí)際主持會(huì)議的褚斌杰有點(diǎn)著急,隔著長(zhǎng)桌子遠(yuǎn)遠(yuǎn)地沖他一指:“老白,‘敦煌俗文學(xué)’這個(gè)選題歸你寫了!”白化文自己回憶,這一指決定了他后半生業(yè)務(wù)努力的大方向。

為了完成中華書局安排的選題,在當(dāng)時(shí)尚在《文物》雜志編輯部服務(wù)的沈玉成學(xué)長(zhǎng)的幫助下,白化文得以拜謁學(xué)界泰斗周紹良先生。從此,白化文拜周先生為師,學(xué)起了敦煌學(xué)。

“那時(shí),這條道上路靜人稀。可是,中國(guó)的知識(shí)分子是極聰明最要強(qiáng)的,只要給他們一定的條件,如能坐下來(lái),少干擾,創(chuàng)造些獲取相關(guān)資料的機(jī)會(huì),即使條件比國(guó)際上同行差得多,他們也會(huì)毫無(wú)怨尤地自動(dòng)干將起來(lái),并且迅速追回荒廢的歲月,趕上國(guó)際同行。”白化文如此評(píng)價(jià)。1983年敦煌吐魯番學(xué)會(huì)成立,現(xiàn)在我國(guó)學(xué)者在敦煌學(xué)方面早已居世界前列。

1981年,中華書局《文史知識(shí)》創(chuàng)刊。這是一本普及性刊物,旨在把中華民族具有代表性的、優(yōu)秀的歷史文化介紹給廣大讀者。其組稿原則是“名人寫名文”,也就是說(shuō),寫這個(gè)題目的一定是研究這個(gè)課題的“名人”,也就是專家。白化文任《文史知識(shí)》雜志編委,有時(shí)也為雜志寫稿。

《文史知識(shí)》要求文章深入淺出,說(shuō)理透豁又讓讀者愛(ài)讀,白化文在寫稿過(guò)程中“力求一以貫之”。久而久之,他自覺(jué)“似乎成為一名編寫‘社科科普’文章的作者了”。《文史知識(shí)》培養(yǎng)他進(jìn)入了兩門學(xué)術(shù)領(lǐng)域:一門是對(duì)漢化佛教的佛寺、佛像、法器服飾等方面的介紹性闡釋;二是楹聯(lián)研究,出了一部校點(diǎn)本《楹聯(lián)叢話》。

“慚愧”時(shí)常流露筆端

白化文有很多頭銜,他曾任北京大學(xué)信息管理系教授、中國(guó)佛學(xué)院教授、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院佛學(xué)研究中心和中國(guó)佛教文化研究所特約研究員、中國(guó)俗文學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。

但是,一旦遇到需要自我介紹的場(chǎng)合,他一向自稱為“北京大學(xué)信息管理系退休人員”,因?yàn)椤斑@頂帽子扣下來(lái)不松不緊”。身為學(xué)者,聊起書,聊起“書緣”,他仍自忖“書緣”一道,道行太淺。“要說(shuō)干這一行的都有‘書緣’,只可說(shuō)雖沒(méi)吃過(guò)豬肉,也算見(jiàn)過(guò)豬跑就是了。”在《慚愧呀,我的“書緣”》里,白化文這樣寫道。

他心底的謙遜,常常流露于筆端。在敦煌學(xué)領(lǐng)域中,白化文涉足俗文學(xué)、版本目錄學(xué),但認(rèn)為自己“淺嘗輒止”,因此“從不敢把自己列入敦煌學(xué)家行列之中”。

敦煌學(xué)等于“半個(gè)考古學(xué)”,要經(jīng)常跑野外。白化文曾四次赴敦煌,其中歸來(lái)后2次大流鼻血住院各半個(gè)月才止住。在敦煌研究院招待所住,喝那里的水,每次都水瀉不止。他聽(tīng)說(shuō),像他這樣的人不少,院里醫(yī)務(wù)給一種藥片,吃下立即止住。63歲以后,白化文不敢往干燥、水質(zhì)不佳的西北去,只可下江南。在《慚愧地從敦煌學(xué)領(lǐng)域告退》中,白化文講述了敦煌學(xué)的艱辛之處,標(biāo)題中又含“慚愧”二字。

他時(shí)常感念中華書局對(duì)自己的培養(yǎng),卻覺(jué)得“十分慚愧的是,我的進(jìn)步太慢,辜負(fù)了中華諸位領(lǐng)導(dǎo)與群公的期待。”以至于在《一以貫之地培養(yǎng)作者:一面,一指,一種雜志》中,白化文甚至寫下了“中華書局對(duì)得起我,我對(duì)不起中華書局!”這樣的話語(yǔ)。

白化文先生(前排左六)在2012年《文史知識(shí)》編委會(huì)暨《文史知識(shí)三十年》出版座談會(huì)上

事實(shí)上,白化文為中華書局盡心竭力,有目共睹。參與《文史知識(shí)》創(chuàng)刊的編輯楊牧之回憶,“早晨九點(diǎn)開(kāi)會(huì),家遠(yuǎn)在北大蔚秀園的金開(kāi)誠(chéng)、白化文先生,6點(diǎn)多就從中關(guān)村坐上32路公共汽車奔向東四魏家胡同會(huì)場(chǎng)。距離最遠(yuǎn),到得最早。”

為了提高《文史知識(shí)》發(fā)行數(shù),當(dāng)時(shí)白化文發(fā)動(dòng)中文系古典文獻(xiàn)專業(yè)77 級(jí)即將畢業(yè)的學(xué)生等前往助陣,然而“無(wú)奈那時(shí)的師生阮囊羞澀,站腳助威者多。為了結(jié)緣,刊物倒是送出去不少。”再比如,袁行霈受邀為工農(nóng)教研室的全市學(xué)員在西四豐盛胡同中直機(jī)關(guān)禮堂開(kāi)講“中國(guó)古典詩(shī)歌的藝術(shù)鑒賞”。白化文則和楊牧之、華小林等人在會(huì)場(chǎng)外擺攤賣雜志。

一生與書相伴

對(duì)于白化文來(lái)說(shuō),書是童年時(shí)代的樂(lè)趣,步入工作崗位后的工具。每一本書,都是他一生的伙伴。

十歲左右,白化文讀《聊齋志異》。初一初二時(shí),他把家里的《西游記》《三國(guó)演義》《紅樓夢(mèng)》《水滸》《聊齋志異》《封神演義》及其一些續(xù)書、同類書都看得爛熟。家里的書看完了,白化文就把視線轉(zhuǎn)向家門外。

北京后門橋旁邊有個(gè)租書鋪,租金是按時(shí)間算的,看得越快越省錢。于是,放學(xué)后白化文就去租書,一租五本,兩三天內(nèi)看完。兩三年下來(lái),他已經(jīng)培養(yǎng)起快速閱讀的能力與閱讀習(xí)慣。后來(lái),白化文幾乎把那間書鋪所有的書(不包括小人書)全看完了,包括大量武俠小說(shuō)、神探小說(shuō)、言情小說(shuō)。

1945年,母親把家從南鑼鼓巷板廠胡同遷到東城翠花胡同8號(hào)——斜對(duì)門16號(hào)是北大文科研究所,新家距離北大一院與三院不到半里,也就是兩三百米的樣子。搬家的目的很明確,母親希望兄弟二人未來(lái)考上北大。

當(dāng)時(shí),家長(zhǎng)往往希望孩子學(xué)理。但白化文的母親不這么想,她鼓勵(lì)白化文學(xué)文。白化文回憶,這是母親根據(jù)他理科悟性差、外語(yǔ)不靈與身體欠壯實(shí)等情況綜合考慮。母親認(rèn)為,學(xué)中國(guó)古典文獻(xiàn)主要靠不斷鉆研,而且有書就能研究,越老程度越高。

那時(shí),北大仍然貫徹蔡元培校長(zhǎng)的辦學(xué)思想,門戶開(kāi)放,出入無(wú)阻。白化文常去斜對(duì)門的文科研究所聽(tīng)課,認(rèn)識(shí)了門房和一位整理明清檔案的于先生。母親時(shí)常帶他到紅樓、灰樓訪友,鼓勵(lì)他旁聽(tīng)北大的課程與講座。在這期間,他閱讀了大量文科與理科科普的課外書。1950年,白化文如愿考上北大中文系。

一天,他逛千步廊,發(fā)現(xiàn)一名窮困潦倒的黃瘦知識(shí)分子在賣書。賣的書里有一部顧頡剛、徐文珊標(biāo)點(diǎn)分段的“白文本”《史記》,三大冊(cè)。白化文想買,賣家如遇知音,竭力推薦,還詢問(wèn)他的學(xué)習(xí)情況,對(duì)他大加鼓勵(lì)。這部書是白化文買的第一部業(yè)務(wù)書,伴隨他一生。后來(lái),白化文在北大圖書館學(xué)系工作,置身書海。

白化文回憶,年輕時(shí)的自己屬于費(fèi)孝通先生所說(shuō)的“逛東安市場(chǎng)能拖回一批批舊書”的學(xué)子,但限于財(cái)力,只可“一本一本地買”,太貴的也買不起。中年時(shí),也在書店溜達(dá)過(guò),終因囊中羞澀,膽量不大,只可買點(diǎn)便宜的小書。直到改革開(kāi)放后,腰包有點(diǎn)鼓了,這才慢慢地將需要的業(yè)務(wù)書配齊。

再就是后來(lái),76歲的白化文環(huán)顧書房四壁,發(fā)現(xiàn)自己干活需要用到的圖籍,基本上有了。即便不上圖書館,在家也能完成任務(wù)。但有時(shí),一些工作找上門來(lái),他也不得不婉拒。拒絕的原因是,這些工作過(guò)于繁雜,需大批特殊參考資料,而他已經(jīng)上了歲數(shù),無(wú)法長(zhǎng)期奔波于圖書館。

這時(shí),他心底里的謙遜,又或是近乎自責(zé)的情緒又浮現(xiàn)上來(lái)。在書房里,面對(duì)著四壁圖書,他常常想,“我總覺(jué)得,若是一個(gè)中年人,利用我六十年來(lái)集中的這批專業(yè)性頗強(qiáng)的書刊,正值精力旺盛、腦筋靈活之時(shí),定能趕出比我多得多的活計(jì)來(lái)。”在步入晚年之后,即便沒(méi)有停歇,他仍覺(jué)得自己做得不夠。這便是白化文。

參考文獻(xiàn)

1、長(zhǎng)輩對(duì)晚輩的一種客氣稱呼

2、楊牧之:相知未變初衷——慶祝《文史知識(shí)》創(chuàng)刊四十周年

3、一以貫之地培養(yǎng)作者:一面,一指,一種雜志

4、白化文:閑談寫春聯(lián)

5、慚愧呀,我的“書緣”

6、高考語(yǔ)文中的“聲與響”