中國(guó)古代繪畫簡(jiǎn)介(八):士人畫

三.隋代士人畫

隋代國(guó)祚僅38年,但繪畫成就顯著。由于國(guó)家統(tǒng)一,南北地區(qū)的名家巨匠如楊子華、展子虔、董伯仁、鄭法士、孫尚子、閻毗、尉遲跋質(zhì)那等人,云集京洛,得以相互借鑒和交流。這些名家各有所擅,如楊擅朝延替組,董擅臺(tái)閣,展擅車馬,孫擅美人魅魅。他們之中的多數(shù),在風(fēng)格技法上承繼了前代傳統(tǒng),主要祖述顧愷之、陸探微與張僧繇,更多受到顧氏的影響,屬意溫雅,用筆調(diào)潤(rùn),作風(fēng)近于綿密一體。隋代的繪畫風(fēng)格,承先啟后,具有細(xì)密精致而臻麗的特點(diǎn)。不過孫尚子與尉遲跋質(zhì)那略有例外。孫尚子“善為戰(zhàn)筆,甚有氣力”,尉遲跋質(zhì)那則來自新疆于閡,善畫外國(guó)佛像。隋代統(tǒng)治者對(duì)古書畫的收藏也比較重視,隋滅陳時(shí)即將其宮廷收藏盡數(shù)收納。隋煬帝也是為出色的書畫家和收藏鑒賞家。善詞詩,能草書,擅飛白,工丹青,富收藏。曾於東京觀文殿後起二臺(tái),東曰「妙楷」,藏法書,西曰「寶跡」,藏名畫,為藝苑所稱。巡游揚(yáng)州時(shí),盡攜二臺(tái)所藏書畫隨行,中途船覆,大半淹失。其殘留者,歸宇文化及,後俱入唐內(nèi)府。隋代君主的喜好和崇尚,當(dāng)然大大促進(jìn)了隋代繪畫藝術(shù)的發(fā)展與提高。

另外,隋代統(tǒng)治者復(fù)興佛教,使北周滅法中遭受打擊的佛教又得以抬頭和傳播。隋文帝下詔修建寺院,使得宗教美術(shù)又重新活躍起來,開始大規(guī)模創(chuàng)作活動(dòng),長(zhǎng)安、洛陽、江都等地寺廟都有名家手筆。敦煌莫高窟現(xiàn)有隋窟70余座,題材和風(fēng)格都有新的探索。此時(shí)隋朝壁畫盛行,上都海覺寺、永泰寺、開業(yè)寺、延興寺等均有大量壁畫。畫跡有隋朝宮本《擒盧明月像》、《阿育王像》《北齊畋游像》等十卷,著錄於《貞觀公私畫史》;又《游春苑圖》、《讀碑圖》等十件,著錄於《宣和畫譜》。壁畫雖然是繪畫主流,但卷軸畫也在這時(shí)開始興起,是一種在紙和絹上畫成的藝術(shù)作品。并其方便攜帶、觀賞而逐漸流行起來。隋代的卷軸畫可以分三大類:“道釋畫”、“王候畫”和“外國(guó)畫”,每一種都能代表南北朝的畫風(fēng) ,而為初唐的畫壇奠定了百年基業(yè)。

隋代畫家大多擅長(zhǎng)宗教題材,但也描寫貴族的生活風(fēng)俗。把現(xiàn)實(shí)人物的活動(dòng)置于自然環(huán)境之中加以表現(xiàn),成為新的時(shí)代風(fēng)貌。畫家筆下的人物,以形寫種的能力有所提高,特別在描寫貴族人物的儀容神態(tài)上取得新的成績(jī)。作為人物活動(dòng)環(huán)境的山水,由于重視了比例的得當(dāng),較好地表現(xiàn)了遠(yuǎn)近山川,咫尺千里的空間效果,開始具有了獨(dú)幅山水畫的價(jià)值。山水畫法盡管沒有一一擺脫魏晉以來的裝飾手法,但寫實(shí)能力是明顯地前進(jìn)了。當(dāng)時(shí)繪畫仍以道釋人物故事為中心,但山水畫已逐漸發(fā)展成獨(dú)立的畫科。??

下面簡(jiǎn)介隋代代表作家代表作品:

17、展子虔(約550—604),渤海人,經(jīng)歷北齊、北周而入隋,曾任朝散大夫帳內(nèi)都督。展子虔擅長(zhǎng)畫車馬。宋人董逌說他“作立馬,有走勢(shì)力;臥馬,則腹有騰驤起躍勢(shì),若不可復(fù)掩也”(《廣川畫跋》)。唐人也說展子虔所畫之馬“觸類留情”,很有神韻。他所作的山水,《宣和畫譜》說他寫江山“遠(yuǎn)近之勢(shì)尤工,故咫尺有千里之勢(shì)”。南朝梁代蕭賁尤工山水,曾被姚最稱之為“咫尺之內(nèi),而瞻萬里之遙”(《續(xù)畫品》)。展子虔是第二位得到這類贊語之人。

在中國(guó)繪畫史上,展子虔有著較高的地位。他對(duì)前代代繪畫的繼承和發(fā)展,對(duì)隋代南北畫風(fēng)的融合,都起著繼往開來的關(guān)鍵作用。據(jù)湯垕《畫鑒》介紹,展子虔“描法甚細(xì),隨以色暈”這無疑是對(duì)顧愷之畫技的繼承。顧愷之的代表作《女史箴圖》就是猶如春蠶吐絲,并“隨以色暈”。又說他是“唐畫之祖”,不但繼往而且開來。唐代評(píng)定畫價(jià),將展子虔畫與唐代頂尖高手閻立本、吳道子作品同價(jià),屏風(fēng)一張,皆“值金二萬”。另一方面,又把展子虔視為“可齊下古”,與張僧繇、曹仲達(dá)、馮提伽等人作品同價(jià)。展子虔承上啟下、繼往開來的歷史地位,同畫價(jià)中亦可見一斑。又據(jù)《歷代名畫記》,展子虔與董伯仁同為隋文帝所召,一自河北,一自江南。時(shí)人評(píng)展子虔畫馬入神,與董伯仁齊名;亦工臺(tái)閣,但不及董伯仁。初到京師時(shí)彼此相輕,經(jīng)過一段時(shí)間相處后,使董改變了看法,“頗采其意”,可見隋初繪畫南北畫風(fēng)的互相吸收和補(bǔ)充,以及展子虔在融合南北畫風(fēng)上所起的重大作用。

展子虔的作品,流傳到唐代亦不少,據(jù)《貞觀公私畫史》、《歷代名畫記》著錄,有《北齊后主幸晉陽圖》、《王世充像》、《長(zhǎng)安車馬人物圖》、《弋獵圖》、《朱買臣覆水圖》、《法華變相圖》等。他的壁畫,在唐代洛陽天女寺、云花寺,長(zhǎng)安的靈寶寺、崇圣寺等亦可見到。但現(xiàn)存的唯一一幅作品,是中國(guó)山水畫的始祖:青綠山水《游春圖》。

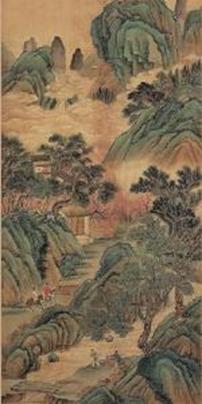

《游春圖》山水長(zhǎng)卷,絹本,橫80.5厘米,縱43厘米。青綠設(shè)色。此圖描繪了江南二月桃杏爭(zhēng)艷時(shí)節(jié)人們春游情景。以抒情而近似紀(jì)實(shí)的手法展示了河山春色之美,以及貴族們悠閑舒適的生活。是中國(guó)現(xiàn)存最古的一幅山水畫,現(xiàn)藏北京故宮博物院。該畫畫幅不大,場(chǎng)面卻十分開闊。全畫以自然景色為主,放目遠(yuǎn)眺:青山聳峙,江流無際,花團(tuán)錦簇,湖光山色,永波粼粼,人物、佛寺點(diǎn)綴其間。畫面采用俯視法取景,將遠(yuǎn)景、近景一同向中景聚攏,使各處景物完整和諧地統(tǒng)一在一幅畫面中,層次分明,具有“咫尺千里”的藝術(shù)境界。在用筆上,山巒樹石皆空勾無皴,但線條已有輕重、頓挫的變化,筆法細(xì)勁流利。設(shè)色上則以濃重的青綠色調(diào),渲染烘托出秀美河山的盎然生機(jī)。這種色彩的使用,被稱為“青綠法”,開創(chuàng)了中國(guó)山水畫一種獨(dú)具風(fēng)格的畫法。其雙勾夾葉法和點(diǎn)花法等對(duì)唐李思訓(xùn)一派青綠山水產(chǎn)生很大影響。《游春圖》的出現(xiàn),結(jié)束了物大于山和水不容泛、樹木若伸臂布指的早期幼稚階段,使山水畫進(jìn)入青綠重彩工整細(xì)巧的嶄新階段。

《游春圖》的流傳也頗富傳奇性。它問世后為歷代鑒賞家所珍視。宋代為宋室收藏,宋徽宗曾有題簽。宋室南遷之際從皇宮流失出,后歸南宋權(quán)臣賈似道所有。宋亡后,元成宗之姊魯國(guó)大長(zhǎng)公主得到了它,并命馮子振、趙嚴(yán)、張珪等文人賦詩卷后。明朝初年,《游春圖》卷收歸明內(nèi)府,而后又歸權(quán)臣嚴(yán)嵩所有。萬歷年間嚴(yán)嵩敗后,畫卷為蘇州收藏家韓世能所藏。入清后,經(jīng)梁清標(biāo)、安歧等人之手而歸清內(nèi)府。民國(guó)后隨溥儀出宮被攜至長(zhǎng)春。1946年初,故宮散失于東北的書畫開始陸續(xù)出現(xiàn)。引起了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)各大收藏家們的極度關(guān)注。北京琉璃廠玉池山房古董商馬霽川最早奔赴東北,收購(gòu)到不少字畫精品。回京后,他將一些偽跡和平常之品售于故宮博物院,所得足以贖回本金;然后將一些真跡和精品售于上海以取重利,甚至勾結(jié)滬商輾轉(zhuǎn)出國(guó),如唐代陳閎的《八功圖》卷和元代錢選的《楊妃上馬圖》便是因此流出國(guó)外。著名大收藏家張伯駒先生得知《游春圖》卷也在馬霽川手中,唯恐此重要國(guó)寶被商賈轉(zhuǎn)手售出國(guó)外。便與馬氏接洽,馬索價(jià)八百兩黃金。為免國(guó)寶流失,張伯駒先生一面請(qǐng)墨寶齋的馬保山先生從中周旋,一面奔走告知各家古玩廠商,聲明此卷有關(guān)歷史,決不能流失出境,否則便是中華之罪人,使各商家有所顧慮。最終,在馬保山先生的多次協(xié)商下,終以二百兩黃金談定。當(dāng)時(shí)張伯駒先生因?qū)沂账卧E,手頭拮據(jù),不得已將所居房產(chǎn)出售,才將《游春圖》卷收歸。解放后,張將此獻(xiàn)給國(guó)家,現(xiàn)藏故宮博物院。

展于虔《游春圖》

18、董伯仁 北周末隋初畫家,汝南(今屬河南)人。多才藝,鄉(xiāng)里稱為“智海”,與北齊展子虔同受隋文帝召入隋室,為宮廷畫家,并稱“董、展”,官至光祿大夫殿內(nèi)將軍。工畫佛像、人物、車馬,尤工樓臺(tái)人物。竇蒙稱贊說“伯仁樓臺(tái)人物,曠絕古今,雜畫巧瞻,變化萬殊“(《畫拾遺》)所作道、釋像有道經(jīng)變相、彌勒變相。曾先後在汝州白雀寺、固州海覺寺、上都崇圣寺、江陵終圣寺、洛陽光嚴(yán)寺等處作壁畫。張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》卷八記載李嗣真對(duì)董伯仁繪畫得失有段評(píng)價(jià),對(duì)董、展二人優(yōu)長(zhǎng)也一段比較:“董與展,皆天生縱任,無所祖述,動(dòng)筆形似,畫外有情。足使先輩名流,動(dòng)容變色。但地處平原,闕江山之助,跡參戎馬,少簪裾之儀。此是所未習(xí),非其所不至。若較優(yōu)劣,則欣戚言笑,皆窮生動(dòng)之意;馳騁弋獵,各有奔飛之狀。必也三休輪奐,董氏造其微,六轡沃若,展生居其駿。董有展之車馬,展無董之臺(tái)閣”。這段話包含三層意思:1、兩人繪畫富有創(chuàng)造性,皆能形神兼?zhèn)洌挥斜砬楹蛣?dòng)態(tài)感;2、由于生活環(huán)境所拘,山水畫缺少氣勢(shì)和內(nèi)在的人文底蘊(yùn)。這是因?yàn)樗麄儭八戳?xí)”缺少生活經(jīng)驗(yàn),而不是缺少才能,“非其所不至”;展、董二人相較:董氏善畫車而展氏善畫馬。

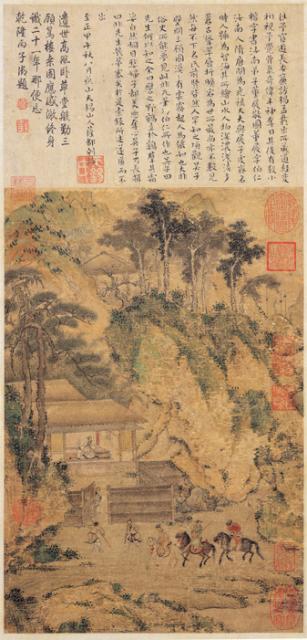

據(jù)《貞觀公私畫史》和《歷代名畫記》,董伯仁的作品有隋朝官本《周明帝畋游圖》、《三顧茅廬圖》、《彌勒變相圖》、《道經(jīng)變相圖》、《隋文帝上馬廄圖》、《農(nóng)家田舍圖》等五卷。今存《三顧茅廬圖》一幅。

三顧茅廬圖橫29.5厘米,縱43.8厘米。該幅繪漢末劉備三顧草廬、邀諸葛孔明出山之故實(shí)。畫中長(zhǎng)松修竹掩翳茅屋,孔明羽扇綸巾、依榻凝思,僮仆正應(yīng)門而出。籬外劉備、關(guān)羽、張飛三騎及從者行近,山嶺后并見旌旗戈戟微露,人馬仍眾。畫筆輕健秀潤(rùn),惟上半山嶺系后人補(bǔ)筆。幅上無款。上有詩塘,長(zhǎng)17.8厘米,寬29.5厘米。為元代大詩人薩都剌“至正甲午年(元順帝至正十四年,1354))秋八月”題跋。題跋中有“其后有數(shù)小楷字。書汝南弟子董展敬圖。”遂定為董展所作。詩塘上另有清代乾隆題額和詩。現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院。

董伯仁《三顧茅廬圖》?

19、鄭法士 北周入隋畫家,生卒不詳。北周時(shí)曾為大都督左員外侍郎,建中將軍,封長(zhǎng)社縣子。入隋后,授中散大夫。他的畫,深受張僧繇影響。唐代李嗣真認(rèn)為他是張僧繇的高足,所畫“氣韻標(biāo)舉,風(fēng)格遒勁”(《后畫品》)。唐代彥悰評(píng)其繪畫地位是“在孫尚子上,楊子華下。”(《后畫錄》);張彥遠(yuǎn)則認(rèn)為鄭應(yīng)在楊子華之上(《歷代名畫記》)。

鄭法士善畫人物,儀表風(fēng)度,冠纓佩帶,無不有法。諸如浮云、流水,率無完態(tài),也得形容之妙。尤工樓臺(tái),每於其間襯以喬木嘉樹,群芵芳草,形成早期山水畫形式。當(dāng)時(shí)壁畫盛行,上都海覺寺、永泰寺、開業(yè)寺、延興寺等均有法士畫的《滅度變相》等壁畫。

畫跡有隋朝宮本《擒盧明月像》、《阿育王像》《北齊畋游像》等十卷,著錄於《貞觀公私畫史》;又《游春苑圖》、《讀碑圖》等十件,著錄於《宣和畫譜》。

弟法輪,子德文,皆能克承家學(xué),以繪畫知名。

20、尉遲跋質(zhì)那 于闐(新疆和田)畫家,尉遲乙僧之父,人稱跋質(zhì)那為“大尉遲”,尉遲乙僧為“小尉遲”。擅外國(guó)風(fēng)俗及人物、佛像、寶樹,尤工黃犬及鷹。跋質(zhì)那在隋代入居中原為官,曾往來中原于闐間。留于中原畫跡不多。張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》只記有《六番圖》、《外國(guó)寶樹圖》和《婆羅門圖>等三件,今均不存。惟從于闐、敦煌等地壁畫可窺其作風(fēng)之一斑。畫面上有陰影暈染,即所謂“凹凸法”,對(duì)后來的繪畫影響很大。

于闐地區(qū)繪畫,在公元三、四世紀(jì)系以羅馬式樣描繪佛教題材,畫入物以平涂色域?yàn)橹鳎€條為輔,較近羅馬龐貝壁畫作風(fēng)。該地區(qū)從五世紀(jì)始大量接受岌多王朝之壁畫傳統(tǒng),模仿阿姜塔風(fēng)格。此時(shí)印度本土婆羅門效復(fù)蘇,印度佛教藝術(shù)從西域傳入中原,所以于闐畫家多受其影響,兼擅婆羅門像。如印度僧人曇摩拙義、跋摩便是對(duì)大小尉遲有重要影響的人。其繪畫風(fēng)格是主題集中,人物姿態(tài)符合宗教儀規(guī),多取對(duì)稱布局,且附屬象征物增加。人物輪廓線加強(qiáng),線條較粗,每筆首尾粗細(xì)一致,有如鐵線。設(shè)色厚重,間以渲染,是為凹凸花。隋代中國(guó)人物畫亦已成熟。惟設(shè)色簡(jiǎn)淡,筆觸親逸,與西域之重彩勻筆作風(fēng)迥異,尉遲跋質(zhì)那將印度繪畫藝術(shù)帶入中原,使中西繪畫藝術(shù)互相融合,乃形成大唐畫風(fēng)。另一方面,跋質(zhì)那亦可能將中國(guó)畫風(fēng)介紹到于闐,故七、八世紀(jì)的于闐畫,亦有中國(guó)畫之勁健線條。尉遲跋質(zhì)那在溝通中、西藝術(shù),傳播中原文化上均有巨大的貢獻(xiàn)。

21、孫尚子 一作孫尚孜,北周末隋初畫家,吳(今蘇州市)人,曾任睦州建德縣尉。師法顧愷之、陸探微、張僧繇和鄭法士。因《后畫錄》、《歷代名畫記》均記有“鄭法士弟法輪、子德文、孫尚子,皆傳家學(xué)”,《圖繪寶鑒》遂誤讀為鄭法士之孫叫“尚子”。后人以訛傳訛,變成鄭法士之孫鄭尚子。

孫尚子工人物,尤擅鬼神,參靈酌妙,骨氣有余,甚有氣力。畫婦人亦具風(fēng)儀。鞍馬樹石,幾勝鄭法士。善為戰(zhàn)筆之體,甚有氣力,衣服手足,木葉川流,莫不戰(zhàn)動(dòng),唯須發(fā)獨(dú)爾調(diào)利,他人效之終莫能得。唐代李嗣真評(píng)其畫云:“孫尚子、鄭法士共師于張僧繇,鄭則人物樓臺(tái),當(dāng)雄霸伯;孫則魑魅魍魎,參靈酌妙”(《后畫品》)。張彥遠(yuǎn)則列董伯仁展子虔為上品,孫尚子為上品中,鄭法士為上品下。(《歷代名畫記》)上都定水寺、總持寺、西禪寺均有其畫。又有美人圖、屋宇、鬼神傳于代。今均不存。

參考資料:梁白泉主編《國(guó)寶大觀》,上海文化出版社1990;《中國(guó)繪畫史》,王伯敏著,上海人民美術(shù)出版社1982;葛路《中國(guó)古代繪畫理論發(fā)展史》,臺(tái)北·丹青圖書公司1987;何恭上《隋唐五代繪畫》、《兩宋名畫精華》、《元朝名畫精華》,臺(tái)北·藝術(shù)圖書公司1995;馮作民《中國(guó)美術(shù)史》,臺(tái)北·藝術(shù)圖書公司1992,互聯(lián)網(wǎng)

(陳友冰摘編)