北京市第一中級人民法院

(2012)一中民終字第14243號

上訴人(原審原告)中華書局有限公司,住所地北京市豐臺區(qū)太平橋西里38號。

法定代表人李巖,總經(jīng)理。

委托代理人任海濤,男,1971年9月29日出生,中華書局有限公司法律顧問,住北京市海淀區(qū)永泰園。

委托代理人于利,北京市智維律師事務(wù)所律師。

上訴人(原審被告)北京國學(xué)時(shí)代文化傳播股份有限公司,住所地北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號首都師范大學(xué)教一樓215室。

法定代表人尹小林,董事長。

委托代理人郝萍,北京高警兵律師事務(wù)所律師。

委托代理人閆國猛,男,1984年10月10日出生,北京國學(xué)時(shí)代文化傳播股份有限公司職員。住河北省滄州市鹽山縣孟店鄉(xiāng)政府家屬院。

中華書局有限公司(簡稱中華書局公司)與北京國學(xué)時(shí)代文化傳播股份有限公司(簡稱國學(xué)時(shí)代公司)侵犯著作權(quán)糾紛一案,雙方當(dāng)事人不服北京市海淀區(qū)人民法院(簡稱原審法院)作出的(2011)海民初字第12768號民事判決(簡稱原審判決),于法定期限內(nèi)向本院提起上訴。本院于2012年11月7日受理后,依法組成合議庭對本案進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

中華書局公司原審訴稱:中華書局公司系具有百年歷史的國家級出版機(jī)構(gòu),在海內(nèi)外擁有廣大的讀者并享有較高的知名度。1959年到1978年間,中華書局公司從全國范圍內(nèi)調(diào)集了百余位文史專家,在中華書局公司的主持下,投入巨大成本并克服種種困難,對從《史記》到《明史》的二十四種紀(jì)傳體正史即“二十四史”,以及《清史稿》進(jìn)行全面系統(tǒng)地整理,并陸續(xù)付諸出版。中華書局公司點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》的出版發(fā)行,被譽(yù)為“中國最大的古籍整理工程”,日益成為學(xué)術(shù)界的品牌著作和讀者心目中的權(quán)威范本。點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》是在古籍作品的基礎(chǔ)上經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)而派生出來的作品,是演繹作品;同時(shí)點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》是中華書局公司主持,代表中華書局公司意志并由中華書局公司承擔(dān)責(zé)任的法人作品。因此點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》的著作權(quán)由中華書局公司享有。點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》自完成之日起便受到我國《著作權(quán)法》的保護(hù)。古籍“二十四史”和《清史稿》雖然已經(jīng)進(jìn)入公共領(lǐng)域,出版古籍無需取得授權(quán),但出版點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》應(yīng)當(dāng)取得中華書局公司的許可。2011年,中華書局公司發(fā)現(xiàn)國學(xué)時(shí)代公司制作、銷售的國學(xué)電子館M218B電子書中收錄了中華書局公司享有著作權(quán)的點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》。中華書局公司遂以公證形式購買了上述涉案產(chǎn)品。經(jīng)比對確認(rèn),國學(xué)時(shí)代公司通過剽竊、抄襲的惡劣手段將點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》的實(shí)質(zhì)內(nèi)容收錄到涉案產(chǎn)品中。國學(xué)時(shí)代公司剽竊中華書局公司點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》,以及未經(jīng)許可擅自在其制作、銷售的產(chǎn)品中收錄點(diǎn)校本“二十四史”和《清史稿》的行為,嚴(yán)重地侵害了中華書局公司的著作人身權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán)。國學(xué)時(shí)代公司應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)停止侵害、賠禮道歉、賠償損失等民事責(zé)任。請求法院判令:1、判令國學(xué)時(shí)代公司停止侵害,立即停止制作、銷售侵權(quán)產(chǎn)品“國學(xué)電子館M218B電子書”;2、判令國學(xué)時(shí)代公司賠禮道歉,在《中國新聞出版報(bào)》上發(fā)表向中華書局公司致歉的聲明;3、判令國學(xué)時(shí)代公司賠償損失及合理支出共計(jì)228804元。

國學(xué)時(shí)代公司原審辯稱:三十年前,“二十四史”的整理出版確實(shí)是鴻篇巨制,今日之《國學(xué)寶典》卻是水到渠成;國學(xué)時(shí)代公司之“二十四史”具有獨(dú)立的創(chuàng)作形成過程,是獨(dú)立研發(fā)的高科技產(chǎn)品。國學(xué)時(shí)代公司數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán),在社會(huì)各界具有很高的知名度。國學(xué)時(shí)代公司產(chǎn)品與中華書局公司“二十四史”從文字到標(biāo)點(diǎn),從段落到校勘均有差別,不存在侵權(quán)關(guān)系。古籍整理和創(chuàng)作作品的著作有著本質(zhì)的不同,古籍標(biāo)點(diǎn)的理想狀態(tài)是“趨同”。國學(xué)時(shí)代公司與中華書局公司的“二十四史”不僅文字有差異,而且段落劃分、標(biāo)點(diǎn)符號使用都有許多不同,差異已超過50%,我們沒有侵權(quán)行為,不同意中華書局公司的訴訟請求,請求法院駁回中華書局公司的訴訟請求。

原審法院經(jīng)審理查明:

中華書局公司在本案中主張權(quán)利的“二十五史”分別為:

《史記》,1959年9月第1版,1982年11月第2版,2002年3月北京第17次印刷,字?jǐn)?shù)約2351千字。

《漢書》,1962年第1版,1996年5月第9次印刷,字?jǐn)?shù)約2700千字。

《后漢書》,1965年5月第1版,2001年5月北京第9次印刷,字?jǐn)?shù)約2309千字。

《三國志》,1959年12月第1版,1982年7月第2版,2006年10月北京第20次印刷,字?jǐn)?shù)約1006千字。

《晉書》,1974年11月第1版,1998年3月第7次印刷,字?jǐn)?shù)約1880千字。

《宋書》,1974年10月第1版,2000年11月北京第7次印刷,字?jǐn)?shù)約1400千字。

《南齊書》,1972年1月第1版,1997年3月北京第7次印刷,字?jǐn)?shù)約600千字。

《梁書》,1973年5月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字?jǐn)?shù)約530千字。

《陳書》,1972年3月第1版,1997年3月北京第7次印刷,字?jǐn)?shù)約300千字。

《魏書》,1974年6月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字?jǐn)?shù)約1140千字。

《北齊書》,1972年11月第1版,1997年3月北京第7次印刷,字?jǐn)?shù)約420千字。

《周書》,1971年11月第1版,1997年3月北京第7次印刷,字?jǐn)?shù)約547千字。

《隋書》,1973年8月第1版,2000年11月北京第7次印刷,字?jǐn)?shù)約1080千字。

《南史》,1975年6月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字?jǐn)?shù)約1160千字。

《北史》,1974年10月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字?jǐn)?shù)約1910千字。

《舊唐書》,1975年5月第1版,2007年4月北京第5次印刷,字?jǐn)?shù)約3089千字。

《新唐書》,1975年2月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字?jǐn)?shù)約3696千字。

《舊五代史》,1976年5月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字?jǐn)?shù)約1173千字。

《新五代史》,1974年12月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字?jǐn)?shù)約532千字。

《宋史》,1985年5月第1版,1997年6月北京第4次印刷,字?jǐn)?shù)約8137千字。

《遼史》,1974年10月第1版,2000年11月北京第7次印刷,字?jǐn)?shù)約900千字。

《金史》,1975年7月第1版,1997年7月第6次印刷,字?jǐn)?shù)約1650千字。

《元史》,1976年4月第1版,1997年7月第6次印刷,字?jǐn)?shù)約2667千字。

《明史》,1974年4月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字?jǐn)?shù)約5000千字。

《清史稿》,1977年8月第1版,2000年2月北京第6次印刷,字?jǐn)?shù)約8441千字。

上述作品中除正文外,均包含詳細(xì)的校勘記,記錄了其作品校勘工作的依據(jù)和理由。

截止至中華書局公司提起訴訟時(shí),中華書局本“二十五史”中的《史記》、《三國志》自出版發(fā)行已滿五十年。對此,中華書局公司主張其在本案中主張權(quán)利的《史記》和《三國志》均為1982年出版的第2版,屬于與第1版不同的新作品,保護(hù)期應(yīng)當(dāng)從1982年起算,但中華書局公司未提交證據(jù)證明其第2版的《史記》和《三國志》是與第1版不同的新作品。

國學(xué)時(shí)代公司主張國學(xué)時(shí)代本“二十五史”是由其組織專家從選取相關(guān)底本、加注標(biāo)點(diǎn)、進(jìn)行少量校勘后,即投入數(shù)據(jù)庫使用,在使用的過程中依據(jù)用戶的反饋建議不斷修改、校勘,至中華書局公司進(jìn)行公證相關(guān)證據(jù)時(shí)形成涉案國學(xué)時(shí)代本“二十五史”。

根據(jù)(2011)京中信內(nèi)經(jīng)證字03946號公證書顯示,中華書局公司2011年3月1日在北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路83號首都師范大學(xué)北一校區(qū)綜合樓404室購買了國學(xué)時(shí)代公司的“國學(xué)電子館M218B電子書”一個(gè),并取得了發(fā)票及銷售清單,與其他七件產(chǎn)品共計(jì)花費(fèi)33632元。

在原審法院審理過程中,雙方當(dāng)事人均同意以抽取的方式對國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”進(jìn)行比對,即從“二十五史”中選取一部作品中的一個(gè)章節(jié)為例,將國學(xué)時(shí)代本與中華書局本進(jìn)行比對,并認(rèn)可該比對結(jié)果可以作為國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”的比對結(jié)論和定案依據(jù)。雙方當(dāng)事人亦認(rèn)可,雖然在原審法院審理的(2011)海民初字第12761、12762、12763、12764、12765、12766、12767、12768、12769號九案中,中華書局公司指控國學(xué)時(shí)代公司存在侵權(quán)的“二十五史”作品之間存在略微差異,但是九案中國學(xué)時(shí)代公司產(chǎn)品中的“二十五史”作品之間差異很小,以《國學(xué)U盤智能書庫》中的國學(xué)時(shí)代本“二十五史”作品與中華書局本“二十五史”作品之間進(jìn)行比較,所得結(jié)論可以作為上述九案共同的比對結(jié)果和定案依據(jù)。故經(jīng)雙方當(dāng)事人認(rèn)可,原審法院決定以《國學(xué)U盤智能書庫》中的國學(xué)時(shí)代本“二十五史”和中華書局本“二十五史”作為比對對象。

經(jīng)隨機(jī)選取,雙方當(dāng)事人決定進(jìn)行比對的“二十五史”中的部分為:《史記》中的《五帝本紀(jì)第一》;《三國志》全書;《隋書》中《帝紀(jì)第一·高祖上》;《舊唐書》中《本紀(jì)第一·高祖》、《志第三十·刑法》,《列傳第二十一·魏征》。經(jīng)查,在中華書局本“二十五史”中,《史記》中的《五帝本紀(jì)第一》字?jǐn)?shù)約22千字;《三國志》全書字?jǐn)?shù)約1006千字;《隋書》中《帝紀(jì)第一·高祖上》字?jǐn)?shù)約12千字;《舊唐書》中《本紀(jì)第一·高祖》、《志第三十·刑法》、《列傳第二十一·魏征》字?jǐn)?shù)約32千字。

其中,中華書局公司負(fù)責(zé)比對上述內(nèi)容中,國學(xué)時(shí)代本“二十五史”中與國學(xué)時(shí)代公司聲稱校勘的底本不同,但與中華書局本“二十五史”一致的內(nèi)容。國學(xué)時(shí)代公司則負(fù)責(zé)比對《史記》中的《五帝本紀(jì)第一》中,國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”不同之處。

國學(xué)時(shí)代公司進(jìn)行比對的結(jié)果如下:

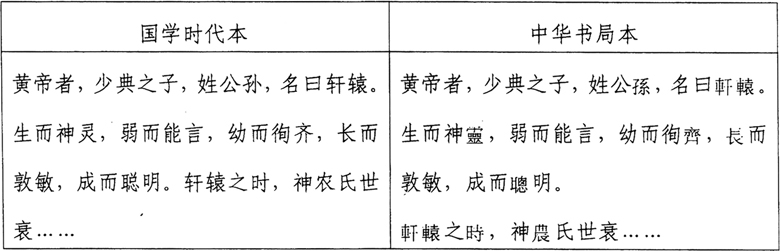

《史記·五帝本紀(jì)第一》

針對上述差異,中華書局公司表示由于中華書局本的《史記》不僅包括正文,還包括三家注等注釋,國學(xué)時(shí)代本《史記》不包括上述內(nèi)容,故存在總字?jǐn)?shù)、總標(biāo)點(diǎn)、總段落數(shù)的差異,本案中中華書局公司對于校勘記、注釋、插圖、排版方式等不主張權(quán)利,故上述內(nèi)容不構(gòu)成差異。關(guān)于文字的差異,中華書局公司認(rèn)為741個(gè)差異中729個(gè)均為繁體字和簡體字的區(qū)別,不屬于差異,構(gòu)成差異的文字只有12個(gè),對此國學(xué)時(shí)代公司表示認(rèn)可。

國學(xué)時(shí)代公司對正文部分比對的具體差異為:

段落的差異(1處):

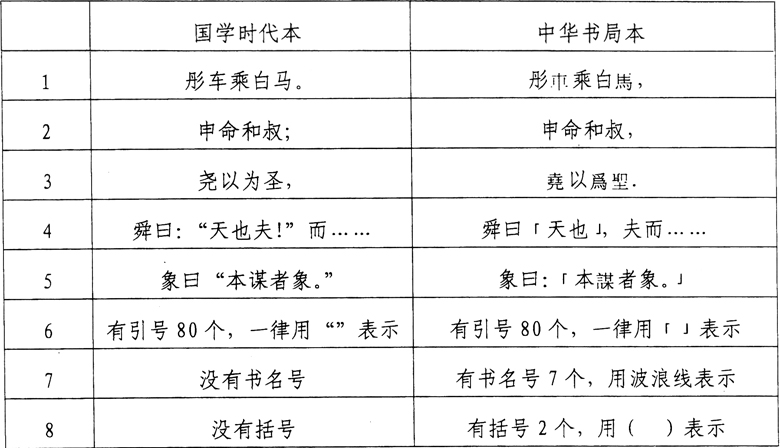

標(biāo)點(diǎn)的差異(94處)

文字的差異(12處):

針對國學(xué)時(shí)代公司做出的上述比對結(jié)果,中華書局公司表示:

第一,段落方面,中華書局公司認(rèn)可國學(xué)時(shí)代公司舉出的1處差異。

第二,標(biāo)點(diǎn)方面,中華書局公司認(rèn)可國學(xué)時(shí)代公司舉出的第1、2、4、7、8處差異,不認(rèn)可其他差異。

關(guān)于第3處差異,中華書局公司認(rèn)為不存在。中華書局本標(biāo)注的也是逗號,只是該處逗號印刷時(shí)出現(xiàn)殘缺,此處的實(shí)心圓不是句號,中華書局本中的句號都是空心圓加上一撇,這里是實(shí)心圓,說明是逗號,一撇印殘了。

關(guān)于第5處差異,中華書局公司認(rèn)為是國學(xué)時(shí)代公司錄入時(shí)出現(xiàn)的遺漏,認(rèn)為國學(xué)時(shí)代本《史記》中出現(xiàn)曰字后跟引號的地方,全部都加了冒號,只有此處未加冒號,國學(xué)時(shí)代公司也未提出有何具體用意。對此國學(xué)時(shí)代公司表示認(rèn)可。

關(guān)于第6處差異,中華書局公司認(rèn)為是因?yàn)闄M豎排版、繁簡體版的原因,才將引號用“「」”表示,無論用那種方式都是引號的表現(xiàn)形式,引號具體的數(shù)量、位置均一致。

第三,文字方面,中華書局公司不認(rèn)可存在差異。

關(guān)于第3處差異,中華書局公司認(rèn)為此處用括號標(biāo)注“崩”字,是為了表示底本原文中雖有“崩”字,但中華書局公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將“崩”字刪去,故而將“崩”字用括號標(biāo)注,國學(xué)時(shí)代本直接將“崩”字刪去,與中華書局本一致。

關(guān)于第6處差異,中華書局公司認(rèn)為在中華書局本《史記》中,該處就是“牧”字,而非“牲”字,對此國學(xué)時(shí)代公司予以認(rèn)可。

關(guān)于第1、2、4、5、7、8、9、10、11、12處差異,中華書局公司認(rèn)為這些差異均為繁體字和簡體字的差異,國學(xué)時(shí)代本中上述地方的用字與中華書局本中上述地方用字均為正體字和異體字的關(guān)系,在字典中均可查到其實(shí)均為一個(gè)字的不同寫法。國學(xué)時(shí)代公司對上述差異的字均為正體字和異體字的關(guān)系表示認(rèn)可,但是其認(rèn)為這也是差異,其選擇用正體字還是異體字也是有原因的。

據(jù)此,原審法院認(rèn)定,在《史記·五帝本紀(jì)第一》中,國學(xué)時(shí)代本正文段落28處,雙方認(rèn)可相同的段落有27處,雙方認(rèn)可不同的段落有1處;國學(xué)時(shí)代本正文標(biāo)點(diǎn)898處,雙方認(rèn)可相同的標(biāo)點(diǎn)有805處,雙方認(rèn)可不同的標(biāo)點(diǎn)有12處,對于是否相同雙方存在爭議的標(biāo)點(diǎn)有82處;國學(xué)時(shí)代本正文文字3654個(gè),雙方認(rèn)可相同的文字有3643個(gè),對于是否相同雙方存在爭議的文字有11個(gè)。

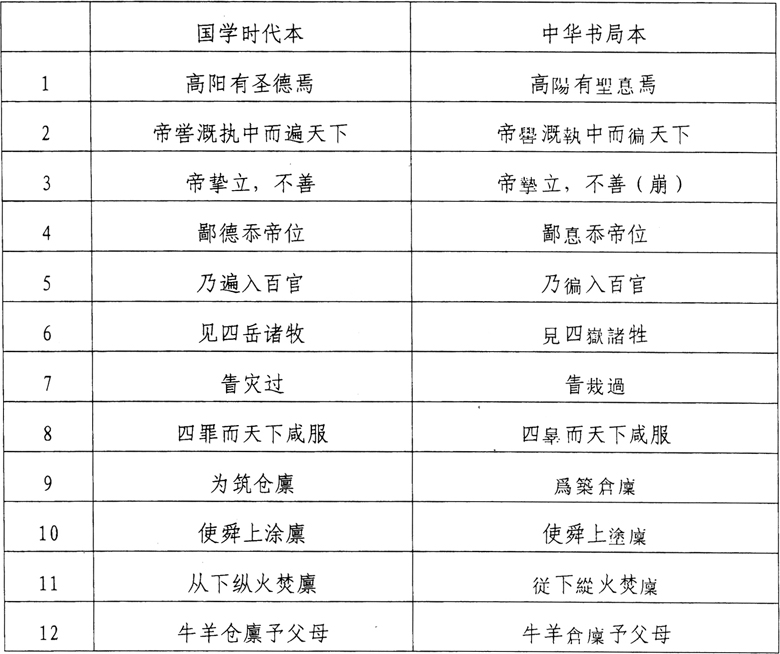

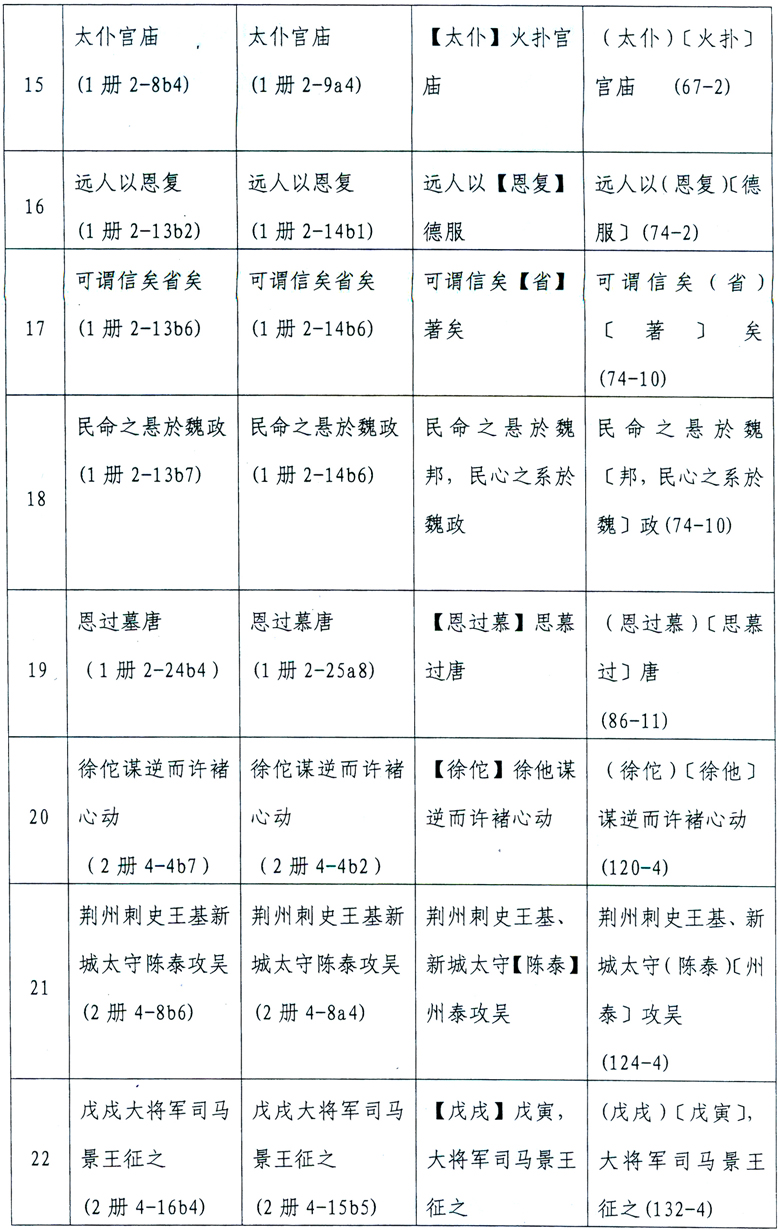

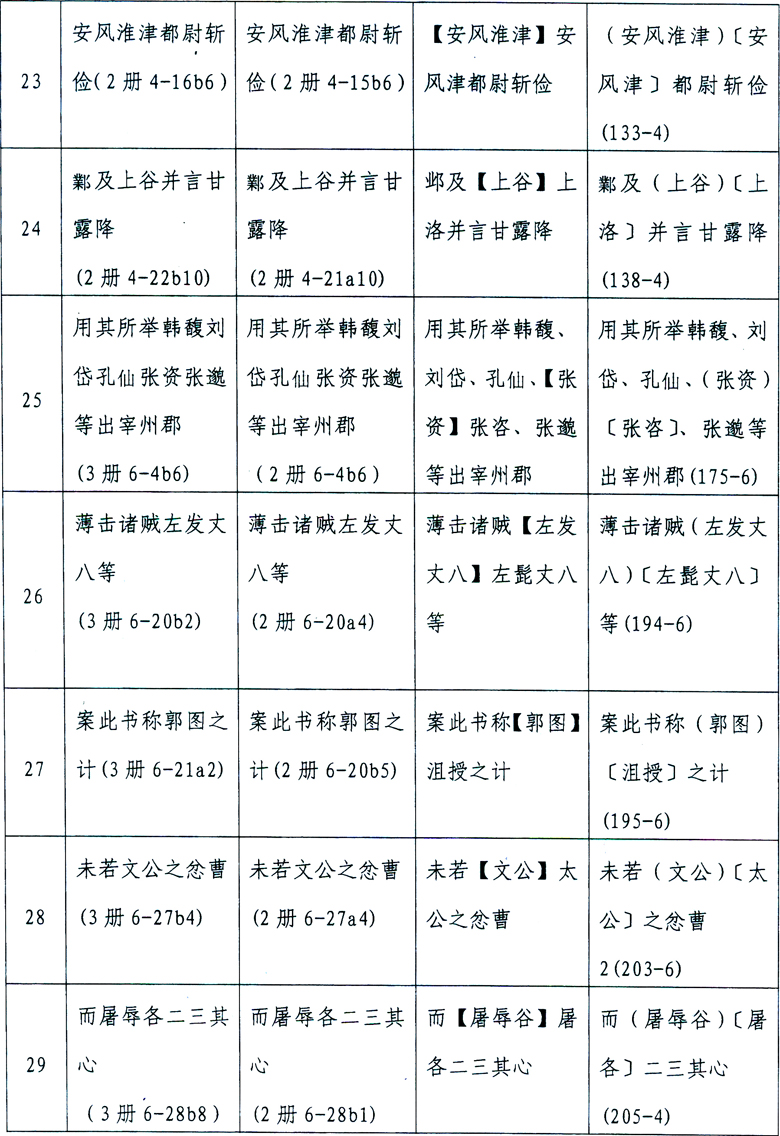

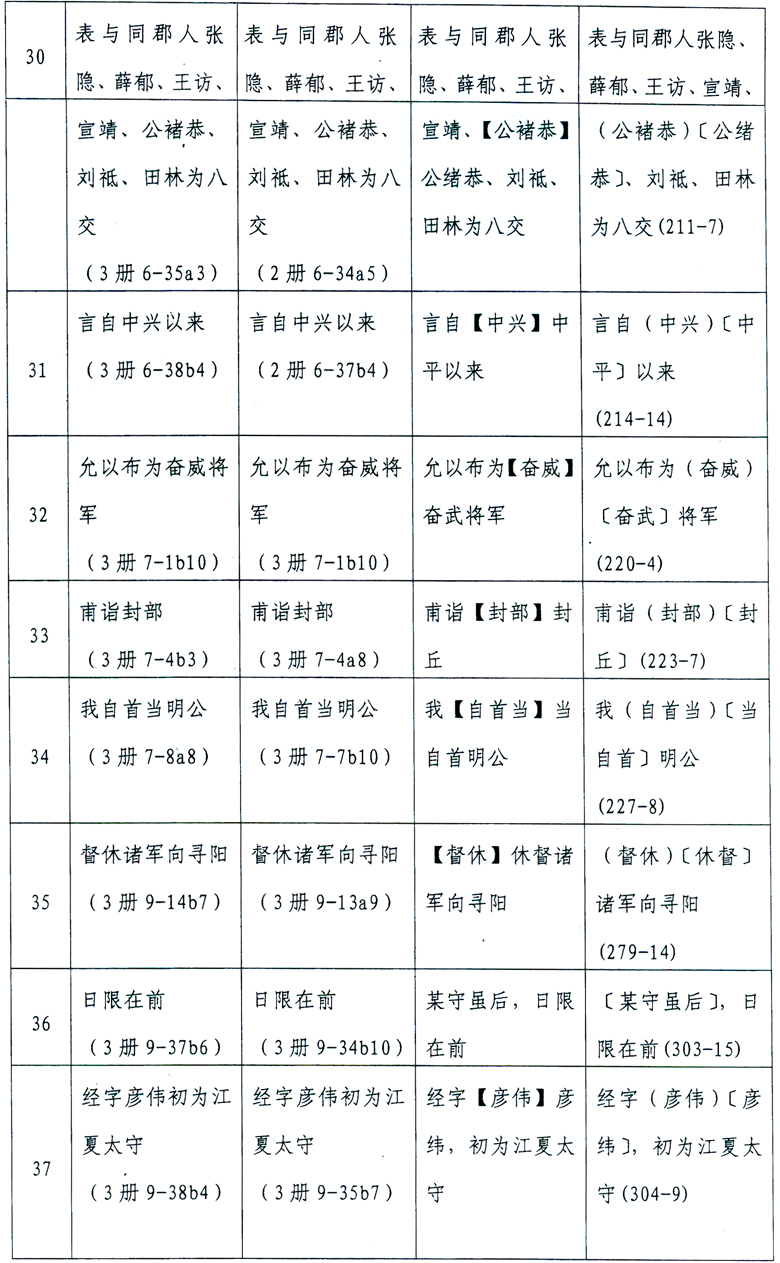

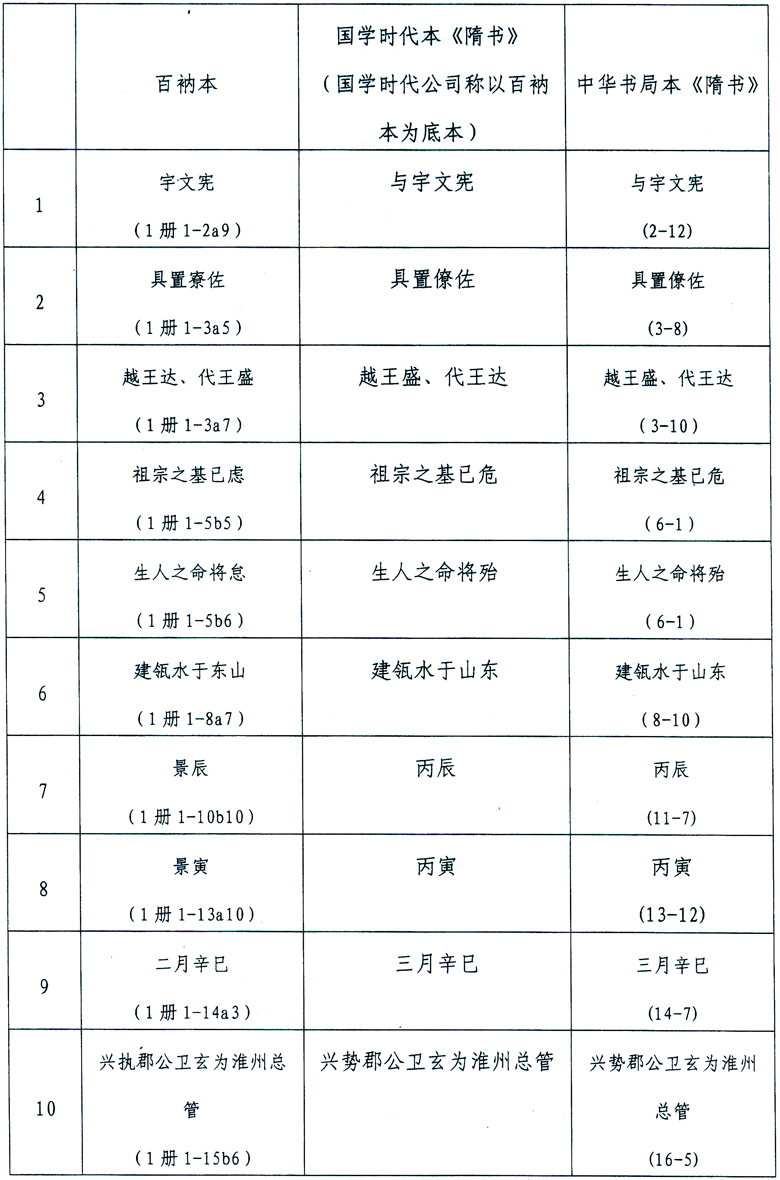

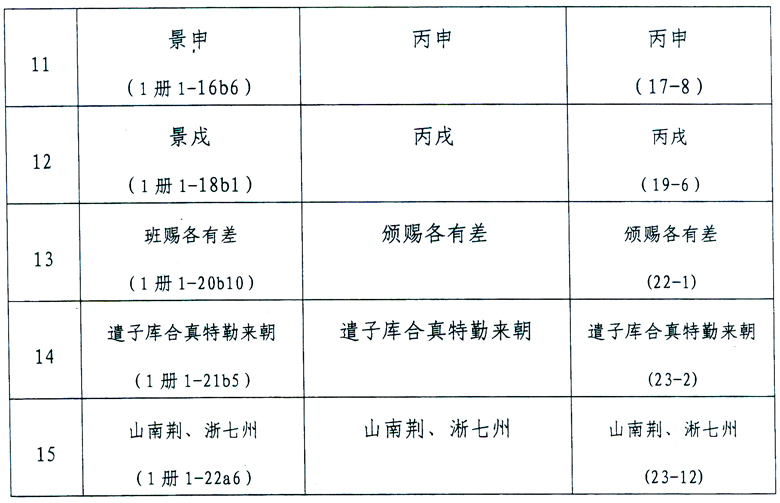

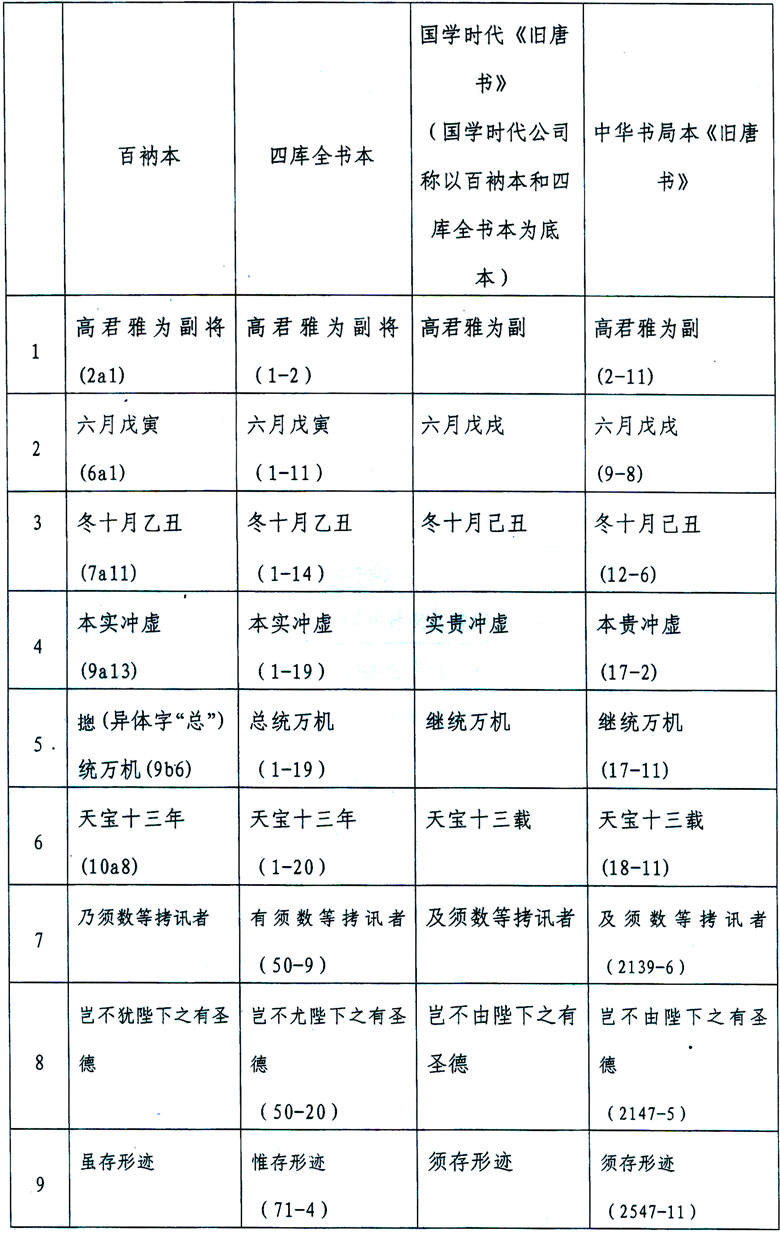

中華書局公司進(jìn)行比對的結(jié)果如下:

《史記》中的《五帝本紀(jì)第一》

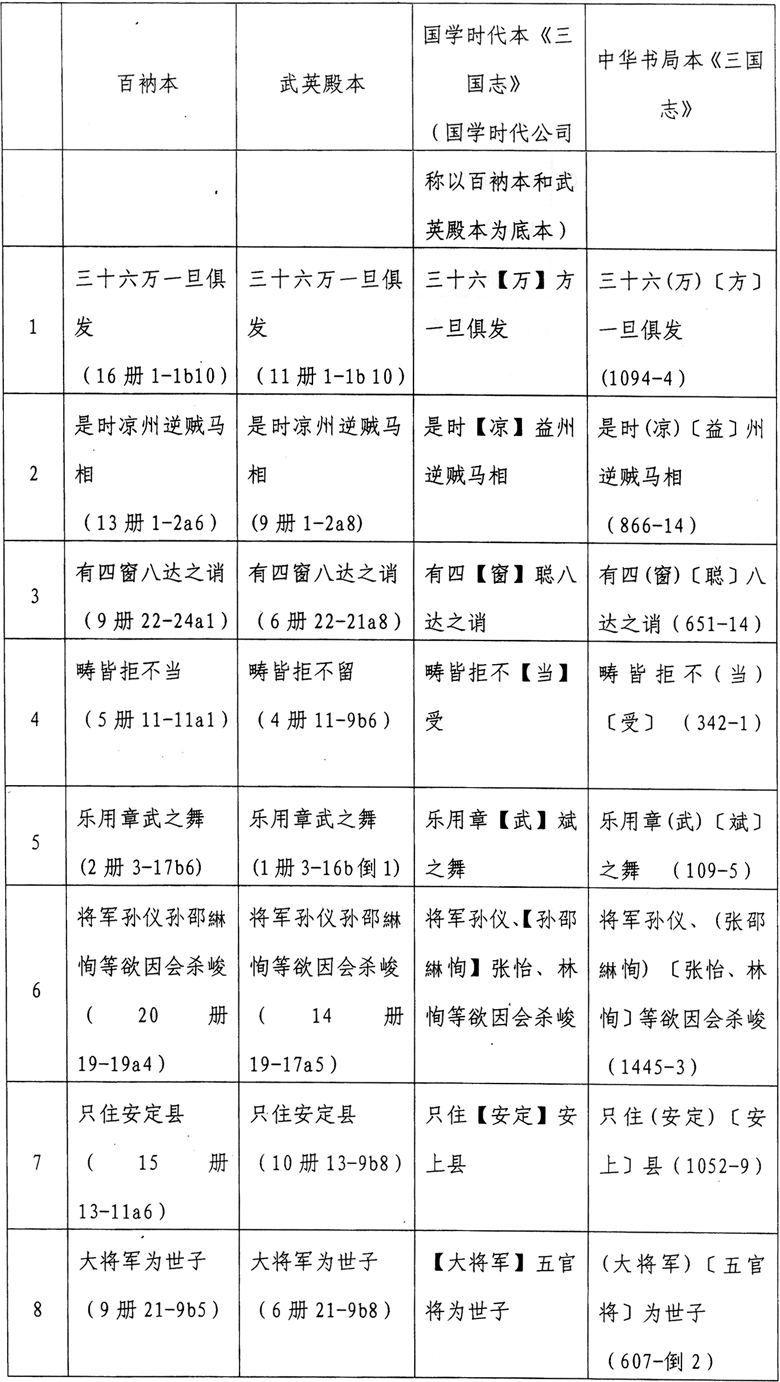

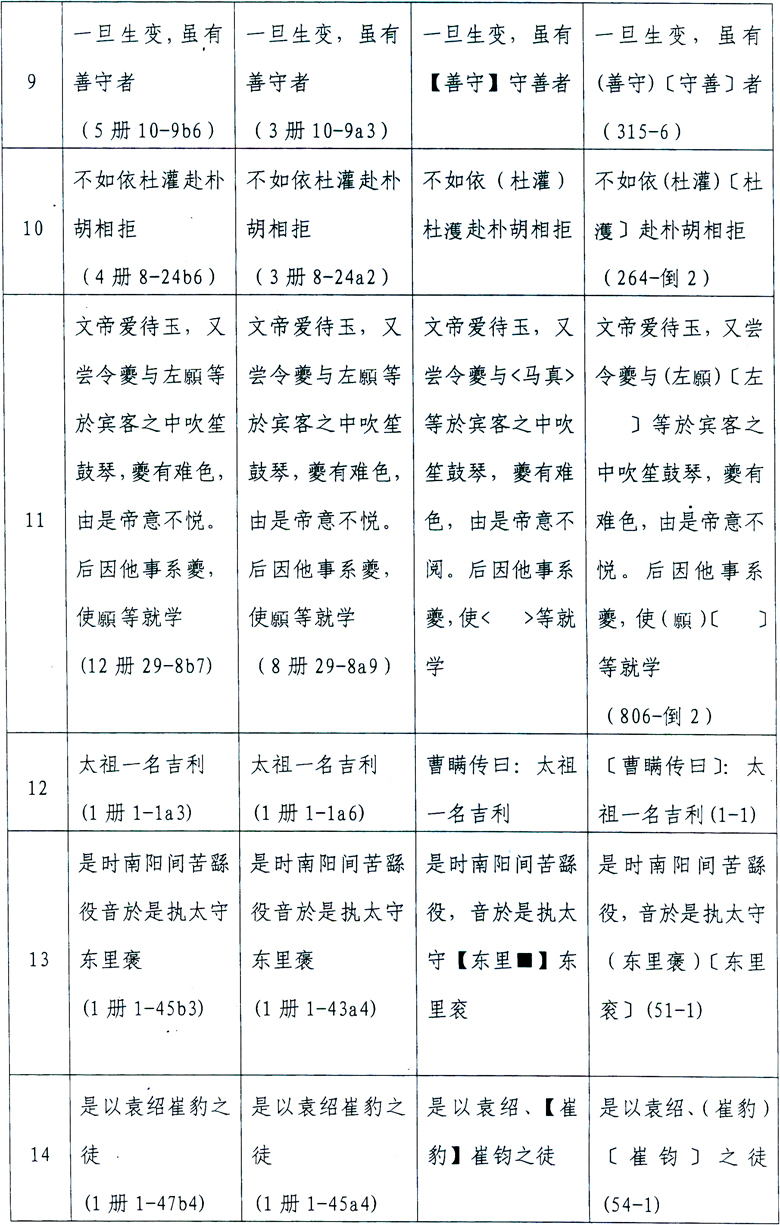

《三國志》全書

《隋書》中《帝紀(jì)第一高祖上》

后在本案審理過程中,中華書局公司放棄《隋書》第2處差異點(diǎn)作為比對結(jié)論。

《舊唐書》中《本紀(jì)第一·高祖》、《志第三十·刑法》、《列傳第二十一·魏征》

針對中華書局公司做出的上述比對結(jié)果,國學(xué)時(shí)代公司表示上述區(qū)別點(diǎn)雖然確實(shí)屬于國學(xué)時(shí)代本“應(yīng)與相應(yīng)底本一致,但實(shí)際不一致,卻與中華書局本一致的情況”,但是國學(xué)時(shí)代本中的這些內(nèi)容是國學(xué)時(shí)代公司自行校勘的。國學(xué)時(shí)代公司針對上述對比結(jié)果提交了書面意見,陳述了其對全部差異點(diǎn)自行校勘的理由。中華書局公司針對國學(xué)時(shí)代公司自行校勘的理由逐一發(fā)表了意見,其意見可分為三類。

第一類,中華書局公司認(rèn)為國學(xué)時(shí)代公司自行校勘的解釋不能成立。中華書局公司認(rèn)為,國學(xué)時(shí)代公司雖然舉出了一定的資料和依據(jù),但是不夠充分詳實(shí)、不具有壓倒性的說服力,在此情況下,輕易地對底本進(jìn)行改動(dòng),其行為不合學(xué)術(shù)常理,故而主張國學(xué)時(shí)代公司自行校勘的解釋不能成立,該類差異點(diǎn)可以證明國學(xué)時(shí)代公司抄襲了中華書局公司作品。

該類比對結(jié)果包括《史記》第3、4、5處,《舊唐書》第1、2,3、5、6、7、8、9處,《隋書》第10、13處差異。

例如《史記》第3處差異,國學(xué)時(shí)代公司認(rèn)為根據(jù)相關(guān)資料,古人應(yīng)先說大后說小,故而自行校勘為“大小之神”。中華書局公司認(rèn)為,其查到的8845卷古書里有11901處都是先說小后說大,故而先說大還是先說小沒有固定的規(guī)則,此處國學(xué)時(shí)代公司的解釋屬于在沒有詳實(shí)的資料和理由的情況下,輕易地對底本進(jìn)行改動(dòng),其行為不合學(xué)術(shù)常理,國學(xué)時(shí)代公司自行校勘的解釋不能成立,該差異點(diǎn)可以證明國學(xué)時(shí)代公司抄襲了中華書局公司作品。

再例如《史記》第5處差異,國學(xué)時(shí)代公司認(rèn)為其他相關(guān)資料提到過“崆桐山”的提法,故而自行校勘為“崆桐山”。中華書局公司認(rèn)為,崆峒山自古至今都是寫作“崆峒山”,絕大部分史料都是寫作“崆峒山”,中華書局本只是因?yàn)橐越鹆昃直緸榈妆竟识鴮懽鳌搬峭┥健保颂巼鴮W(xué)時(shí)代公司的解釋屬于在沒有詳實(shí)的資料和理由的情況下,輕易地對底本進(jìn)行改動(dòng),其行為不合學(xué)術(shù)常理,國學(xué)時(shí)代公司自行校勘的解釋不能成立,該差異點(diǎn)可以證明國學(xué)時(shí)代公司抄襲了中華書局公司作品。

再例如《舊唐書》第3處差異,國學(xué)時(shí)代公司認(rèn)為史書中所指當(dāng)年的十月沒有乙丑日,故而校勘為“十月己丑”。中華書局公司認(rèn)為,當(dāng)年的十月確實(shí)沒有乙丑日,但是例如十一月的其他月份有乙丑日,國學(xué)時(shí)代公司沒有說明為什么應(yīng)該校勘“己丑”而不校勘“十月”,此處國學(xué)時(shí)代公司的解釋屬于在沒有詳實(shí)的資料和理由的情況下,輕易地對底本進(jìn)行改動(dòng),其行為不合學(xué)術(shù)常理,國學(xué)時(shí)代公司自行校勘的解釋不能成立,該差異點(diǎn)可以證明國學(xué)時(shí)代公司抄襲了中華書局公司作品。

第二類,中華書局公司認(rèn)為國學(xué)時(shí)代公司自行校勘的解釋雖然能夠成立,但是國學(xué)時(shí)代公司是在中華書局公司指出相關(guān)內(nèi)容后做出的解釋,其完全可以根據(jù)中華書局本“二十五史”的校勘記和其他相關(guān)資料做出相關(guān)解釋,此類解釋不能作為國學(xué)時(shí)代公司自行校勘相關(guān)內(nèi)容的證據(jù)。

該類比對結(jié)果包括《史記》第1、2、6、7處,《隋書》第1、3、4、5、6、7、8、9、11、12、14、15處,《三國志》第1-9、13-17、19-35、37處,《三國志》第12、18、36處差異。

第三類,中華書局公司認(rèn)為無論國學(xué)時(shí)代公司自行校勘的解釋能否成立,該類差異卻能直接證明國學(xué)時(shí)代公司抄襲中華書局本“二十五史”。

該類比對結(jié)果包括《舊唐書》第4處、《三國志》第10、11處差異。

其中,《舊唐書》第4處差異,國學(xué)時(shí)代公司認(rèn)為國學(xué)時(shí)代本與中華書局本不同,不能作為認(rèn)定抄襲的依據(jù),反而能證明沒有抄襲。中華書局公司認(rèn)為,中華書局本中該處的行文是“[本](實(shí))”,用圓括號標(biāo)注底本中的、經(jīng)校勘認(rèn)為是錯(cuò)誤應(yīng)刪去的字,用方括號標(biāo)注的字表示經(jīng)過校勘認(rèn)為正確的字,“貴”字來自中華書局本的底本,國學(xué)時(shí)代公司抄襲時(shí)抄錯(cuò)了,才寫成“實(shí)貴”,“貴”字的來源國學(xué)時(shí)代公司也沒有合理的解釋。國學(xué)時(shí)代公司表示該處的“貴”字可能為錄入時(shí)的錯(cuò)誤。

其中,《三國志》第10處差異,國學(xué)時(shí)代公司認(rèn)為根據(jù)相關(guān)資料校勘為“杜濩”。中華書局公司認(rèn)為,中華書局本中《三國志》采用特殊的體例,即用圓括號標(biāo)注底本中的、經(jīng)校勘認(rèn)為是錯(cuò)誤應(yīng)刪去的字,用方括號標(biāo)注的字表示經(jīng)過校勘認(rèn)為正確的字,而國學(xué)時(shí)代公司采用的體例是保留經(jīng)過校勘認(rèn)為正確的字,不用相關(guān)符號進(jìn)行注釋,用實(shí)心方括號標(biāo)注底本中的、經(jīng)校勘認(rèn)為是錯(cuò)誤應(yīng)刪去的字,在此處差異中,國學(xué)時(shí)代本卻出現(xiàn)了其體例中不應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)、只應(yīng)當(dāng)在中華書局本中使用的圓括號,屬于抄襲中華書局本的證據(jù)。國學(xué)時(shí)代公司表示此處為錄入時(shí)的錯(cuò)誤。

其中,《三國志》第11處差異,國學(xué)時(shí)代公司認(rèn)為根據(jù)相關(guān)資料校勘為“左![]() ”,此處2次出現(xiàn)的“左”字因錄入時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤而遺漏。中華書局公司認(rèn)為,國學(xué)時(shí)代公司在沒有詳實(shí)的資料和理由的情況下,輕易地對底本進(jìn)行改動(dòng),其行為不合學(xué)術(shù)常理,且此處既然國學(xué)時(shí)代公司專門做出了校勘,還遺漏了經(jīng)過校勘的內(nèi)容,有失常理,且國學(xué)時(shí)代公司曾表示是先進(jìn)行的錄入,其后進(jìn)行的校勘,而此處根據(jù)國學(xué)時(shí)代公司的陳述是先進(jìn)行的校勘,后進(jìn)行的錄入,存在矛盾。

”,此處2次出現(xiàn)的“左”字因錄入時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤而遺漏。中華書局公司認(rèn)為,國學(xué)時(shí)代公司在沒有詳實(shí)的資料和理由的情況下,輕易地對底本進(jìn)行改動(dòng),其行為不合學(xué)術(shù)常理,且此處既然國學(xué)時(shí)代公司專門做出了校勘,還遺漏了經(jīng)過校勘的內(nèi)容,有失常理,且國學(xué)時(shí)代公司曾表示是先進(jìn)行的錄入,其后進(jìn)行的校勘,而此處根據(jù)國學(xué)時(shí)代公司的陳述是先進(jìn)行的校勘,后進(jìn)行的錄入,存在矛盾。

在原審法院審理過程中,北京語言文化大學(xué)中華文化研究所所長方銘作為國學(xué)時(shí)代公司的證人到庭作證稱,其參加了國學(xué)時(shí)代公司“二十四史”中前四史的點(diǎn)校工作。具體工作為,國學(xué)時(shí)代公司向其提供電子版簡體古籍本,由其負(fù)責(zé)加注標(biāo)點(diǎn),一般不做文字校勘工作,但在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)也進(jìn)行少量文字校勘,在上述過程中“沒有把握時(shí)”會(huì)“參考”中華書局本“二十五史”。經(jīng)詢問,方銘認(rèn)為加注標(biāo)點(diǎn)的工作沒有獨(dú)創(chuàng)性。

在原審法院審理過程中,北京大學(xué)中文系教師杜曉勤作為國學(xué)時(shí)代公司的證人到庭作證稱,其參加了國學(xué)時(shí)代本“二十五史”中《新唐書》和《舊唐書》的點(diǎn)校工作。具體工作為,國學(xué)時(shí)代公司向其提供紙質(zhì)版簡體古籍本,由其在紙件上加注標(biāo)點(diǎn)后交還國學(xué)時(shí)代公司,一般不做文字校勘工作,但在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)也進(jìn)行少量文字校勘,在上述過程中有“不確定的”時(shí)候也會(huì)“查一下”中華書局本“二十五史”。經(jīng)詢問,杜曉勤認(rèn)為加注標(biāo)點(diǎn)的工作中98%是沒有獨(dú)創(chuàng)性的,2%是由于每個(gè)人有不同的理解會(huì)有不同的差異。

在原審法院審理過程中,北京易春秋文化發(fā)展有限公司主管謝鋒作為國學(xué)時(shí)代公司的證人到庭作證稱,其參加了國學(xué)時(shí)代公司“二十五史”的錄入工作。具體工作為,國學(xué)時(shí)代公司交給其“二十五史”的繁體版圖像掃描版古籍本,由其指揮員工錄入到word文件后交付國學(xué)時(shí)代公司。經(jīng)詢問,謝鋒表示其錄入到word文件中的版本亦為繁體版。

在原審法院審理的(2010)海民初字第9787、9788、9789、9790號原告中華書局訴漢王科技股份有限公司侵犯著作權(quán)糾紛四案中,被訴侵權(quán)的產(chǎn)品中涉及的“二十五史”與本案基本相同,亦為國學(xué)時(shí)代公司提供的,國學(xué)時(shí)代公司法定代表人尹小林作為漢王科技股份有限公司的代理人參加了訴訟。在訴訟中,漢王科技股份有限公司表示,被控侵權(quán)的作品由武英殿版“二十四史”做底本,參考了中華書局版。漢王科技股份有限公司還表示,被控侵權(quán)的作品先由大學(xué)生或研究生用電腦前期標(biāo)點(diǎn),再打印出來,由專家對照原本點(diǎn)校。尹小林在核對上述庭審筆錄無誤后簽字。

中華書局公司為證明其合理支出,提交了公證費(fèi)票據(jù)一張,金額為23000元,提交了律師費(fèi)票據(jù)4張,共計(jì)206000元,以上證據(jù)作為九案中共同的證據(jù)使用。中華書局公司的訴訟請求中,賠償損失主張20萬元,合理支出共主張28180元,其中公證費(fèi)主張1500元,律師費(fèi)主張25000元,購買被控侵權(quán)產(chǎn)品的費(fèi)用1680元。

在原審?fù)徑Y(jié)束后,中華書局公司提交書面意見稱,國學(xué)時(shí)代公司的證人杜曉勤系國學(xué)時(shí)代公司的董事,與國學(xué)時(shí)代公司具有利益關(guān)系。經(jīng)組織當(dāng)事人詢問,國學(xué)時(shí)代公司認(rèn)可杜曉勤系其公司的董事,但聲稱只是掛名董事。

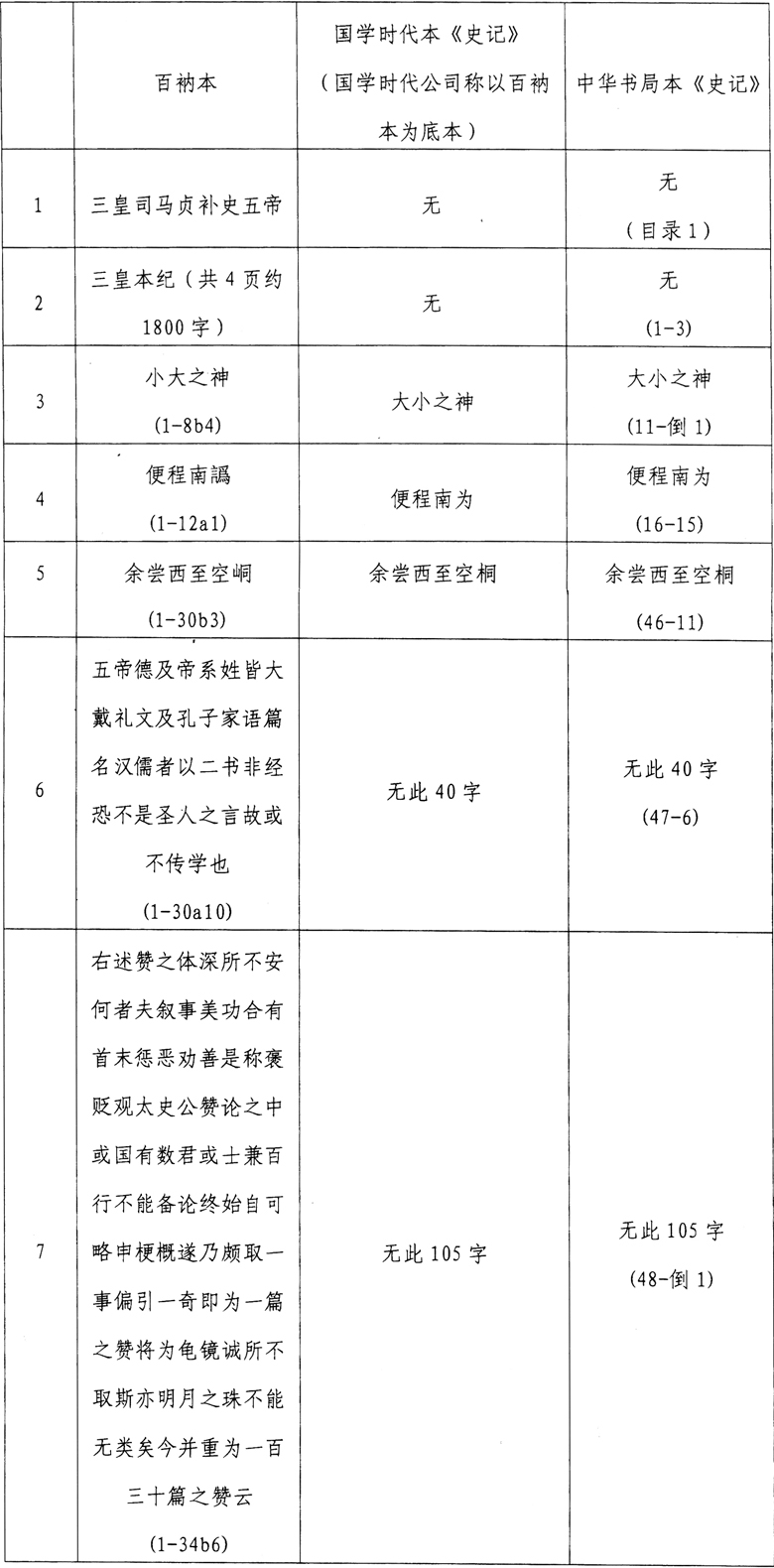

此外,中華書局公司還提交了(2005)高民終字第442號、(2007)二中民終字第17966號、(2007)海民初字第11897號、(2008)東民初字第09562號、(2009)西民初字第2978號民事判決書,證明其享有點(diǎn)校本“二十五史”的著作權(quán)及其提出的證明同一性的比對方法被法院認(rèn)可;百衲本“二十四史”,證明古籍“二十四史”的原貌;2007年5月點(diǎn)校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程辦公室關(guān)于點(diǎn)校本及修訂工程的介紹,證明點(diǎn)校本“二十四史”及《清史稿》的出版及修訂是舉國之力的學(xué)術(shù)工程,非一般單位或個(gè)人所能完成;《古籍整理出版情況簡報(bào)》總第422期,證明點(diǎn)校本“二十四史”及《清史稿》的出版及修訂是舉國之力的學(xué)術(shù)工程,非一般單位或個(gè)人所能完成;《古籍整理出版情況簡報(bào)》總第436期,證明點(diǎn)校本“二十四史”及《清史稿》的出版及修訂是舉國之力的學(xué)術(shù)工程,非一般單位或個(gè)人所能完成;點(diǎn)校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程簡報(bào)第2期(新聞報(bào)道),證明點(diǎn)校本“二十五史”的出版及修訂是舉國之力的學(xué)術(shù)工程,非一般單位或個(gè)人所能完成;國學(xué)電子館政務(wù)版筆記本電腦,證明國學(xué)時(shí)代公司制作、銷售侵權(quán)產(chǎn)品的事實(shí)。且內(nèi)容粗制濫造,質(zhì)量低劣;2011年2月23日國學(xué)網(wǎng)的宣傳,證明國學(xué)時(shí)代公司未經(jīng)中華書局公司許可,采用剽竊的手段將點(diǎn)校本進(jìn)行電子化處理的事實(shí);2011年2月28日光明日報(bào)的消息,證明國學(xué)時(shí)代公司未經(jīng)中華書局公司許可,采用剽竊的手段將點(diǎn)校本進(jìn)行電子化處理的事實(shí);《古籍整理出版情況簡報(bào)》總第477期發(fā)表全國政協(xié)委員、古籍整理專家程毅中署名“王和”的文章,證明國學(xué)時(shí)代公司的電子書質(zhì)量粗糙,已有劣本淘汰善本的危險(xiǎn)。

國學(xué)時(shí)代公司則提交了國學(xué)電子館著作權(quán)證書,國學(xué)智能書庫軟件著作權(quán)證書,國學(xué)寶典軟件著作權(quán)證書,證明國學(xué)時(shí)代公司對含有二十四史國學(xué)產(chǎn)品享有獨(dú)立版權(quán);國學(xué)寶典總目2006版、2008版,證明國學(xué)寶典所含內(nèi)容豐富,且逐年增加;國學(xué)電子館說明書二冊,證明二十四史僅是中華書局公司購買產(chǎn)品內(nèi)容中的一小部分;北京師范大學(xué)、河南大學(xué)、河北大學(xué)等數(shù)十所大學(xué)采用國學(xué)產(chǎn)品作為大學(xué)人文素質(zhì)教育光盤,證明國學(xué)產(chǎn)品的質(zhì)量得到了社會(huì)各界的高度認(rèn)可;人民文學(xué)出版社與中華書局公司《東周列國志》節(jié)選,證明古籍整理出版慣例,參考并不侵權(quán);第一屆中國古籍?dāng)?shù)字化國際學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集,證明公司負(fù)責(zé)人尹小林在古籍整理領(lǐng)域的專業(yè)地位;國學(xué)寶典數(shù)據(jù)庫媒體相關(guān)報(bào)道,證明國學(xué)時(shí)代公司整理了大量古籍,并得到社會(huì)各界認(rèn)可;19位高職專家出具的證明,證明有眾多專家參與國學(xué)寶典建設(shè);中關(guān)村科技園管理委員會(huì)賀信,證明國學(xué)時(shí)代公司是全國首家新三板掛牌的文化創(chuàng)意類企業(yè);2005年3月10日人民政協(xié)報(bào)對于國學(xué)時(shí)代公司的報(bào)道,證明國學(xué)時(shí)代公司進(jìn)行的古籍整理工作成果得到了社會(huì)的認(rèn)可;榮譽(yù)證書,證明國學(xué)時(shí)代公司有能力進(jìn)行古籍整理工作;全國古籍整理出版規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組《國學(xué)U盤智能書庫使用意見》,證明權(quán)威機(jī)構(gòu)對含二十四史國學(xué)產(chǎn)品的認(rèn)可;新聞出版管理機(jī)構(gòu)《關(guān)于同意出版國學(xué)等10種電子出版物》的批文,證明國學(xué)時(shí)代公司具有電子出版物資質(zhì);哈佛大學(xué)、美國國會(huì)圖書館購買《國學(xué)寶典》合同,證明《國學(xué)寶典》在海內(nèi)外有較大知名度;國學(xué)時(shí)代公司與中共中央宣傳部簽訂的國學(xué)頻道合作與開發(fā)協(xié)議,證明中宣部中央文明辦主辦的中國文明網(wǎng)使用含二十四史的國學(xué)經(jīng)典文庫;國學(xué)時(shí)代公司與國務(wù)院辦公廳秘書一局簽訂的授權(quán)協(xié)議,證明國務(wù)院辦公廳使用含二十四史的國學(xué)經(jīng)典文庫;古籍整理出版情況簡報(bào),證明中華書局公司李巖總經(jīng)理知曉國學(xué)寶典,古籍專家羅濟(jì)平對尹小林編制的數(shù)據(jù)庫大加贊許,國家古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室主任、編審、中華書局編審許逸民先生對國學(xué)寶典表示贊同;中華書局公司2003年出版的功在千秋的事業(yè),證明原中華書局編審,新聞出版總署副署長,兼任全國古籍整理出版規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長、中國書刊發(fā)行協(xié)會(huì)會(huì)長楊牧之在其文章中對國學(xué)經(jīng)典文庫、國學(xué)備覽等予以肯定;2007年11月4日中國青年報(bào),5日人民政協(xié)報(bào)刊載許嘉璐副委員長在國學(xué)傳播中心成立大會(huì)的發(fā)言,證明國學(xué)網(wǎng)和國學(xué)寶典的學(xué)術(shù)價(jià)值;國學(xué)時(shí)代公司創(chuàng)始人尹小林老師的個(gè)人榮譽(yù)、尹小林為北京市重點(diǎn)交叉學(xué)科帶頭人網(wǎng)頁證明尹小林在古籍?dāng)?shù)字化方面的能力和資質(zhì);中華本與國學(xué)時(shí)代本南齊書全文逐字比對差異表,證明國學(xué)版二十四史與中華版存在較大差異;中華書局本與國學(xué)時(shí)代本陳書全文逐字比對差異表;中華書局本與國學(xué)時(shí)代本史記、漢書等10種書第一卷差異比對摘錄;中華書局本與國學(xué)時(shí)代本周書、陳書各卷差異統(tǒng)計(jì)表;國學(xué)時(shí)代本與中華書局本正誤對比表,證明國學(xué)時(shí)代本在某些方面優(yōu)于中華書局本;二十四史錄校稿摘選,證明國學(xué)時(shí)代公司組織古籍點(diǎn)校有固定的流程和審核手續(xù)。

原審法院認(rèn)為:

一、關(guān)于涉案的中華書局本“二十五史”是否具有獨(dú)創(chuàng)性

《中華人民共和國著作權(quán)法》(簡稱《著作權(quán)法》)所稱作品,是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果。獨(dú)創(chuàng)性是指一部作品是經(jīng)作者獨(dú)立創(chuàng)作產(chǎn)生的,作品中包含了作者的判斷和選擇。

本案中,中華書局公司主張權(quán)利的“二十五史”系根據(jù)相關(guān)古籍底本經(jīng)分段、加注標(biāo)點(diǎn)、文字修訂等校勘工作完成的。從事涉案“二十五史”工作的人員必須具有一定的文史知識,了解和掌握相關(guān)古籍的歷史背景、有關(guān)歷史事件的前因后果等情況,并具備較豐富的古籍整理經(jīng)驗(yàn)。在具體工作中,點(diǎn)校人員必須力求全面地理解古籍作品,盡量使整理后的古籍作品的表意排除破損、傳抄時(shí)的筆誤等因素,力求與歷史事實(shí)、原古籍作品表意一致,以便于現(xiàn)代讀者閱讀理解。這些點(diǎn)校工作凝聚了古籍整理人員高度的創(chuàng)造性勞動(dòng),并非簡單的技巧性勞動(dòng)。

誠然,古籍點(diǎn)校工作的目標(biāo)是力求點(diǎn)校后的作品文意與原作一致,此種為“復(fù)原”他人作品的創(chuàng)作是否應(yīng)當(dāng)受《著作權(quán)法》保護(hù)存在一定爭議。對此原審法院認(rèn)為,首先,規(guī)范的分段和加注標(biāo)點(diǎn)的書面表達(dá)方法是建國之后方才出現(xiàn)的。其次,由于傳承至今的殘損問題、各個(gè)底本彼此不一致等原因,尤其是因?yàn)楣偶妆静]有采取分段、加注標(biāo)點(diǎn)的書面表達(dá)方式,古籍作品的真實(shí)原意已經(jīng)無從知曉。面對存在殘損、各個(gè)底本彼此矛盾且無分段和標(biāo)點(diǎn)的古籍底本,點(diǎn)校者實(shí)際上是在用分段、加注標(biāo)點(diǎn)和字句修正的方式對于其所理解的古籍作品的原意進(jìn)行的表達(dá)。這種表達(dá)在客觀上可能與古籍作品的原意一致,也可能不一致,但無論客觀上是否一致,亦無論點(diǎn)校者的目的是否要與古籍作品原意一致,其均是在對自己所理解的古籍含義進(jìn)行表達(dá)。雖然這種表達(dá)的方式較為特別,但是方式的特殊性并不影響這是一種表達(dá)的定性。

關(guān)于表達(dá)空間的局限性問題。從事古文點(diǎn)校工作的人員必須具有一定的文史知識,了解和掌握相關(guān)古籍的歷史背景、有關(guān)歷史事件的前因后果等情況,并具備一定的古籍整理經(jīng)驗(yàn)。因此,不同的古籍整理人員對于相同的古籍文字內(nèi)容可能會(huì)有不同的判斷和選擇,形成不同的表達(dá)。尤其是相對于特別熟悉相關(guān)歷史知識、古籍整理經(jīng)驗(yàn)特別豐富的點(diǎn)校人員,因其特別的知識背景,往往會(huì)作出與一般點(diǎn)校者不同的表達(dá)。可見,古文點(diǎn)校作品的表達(dá)空間是因不同點(diǎn)校者歷史知識、古籍整理經(jīng)驗(yàn)不同而有較大差異的,在涉案的“二十五史”古籍作品的點(diǎn)校工作中,并非僅有非常有限的表達(dá)方式。

當(dāng)然,認(rèn)定采用分段、加注標(biāo)點(diǎn)和字句修正的方式對古文進(jìn)行點(diǎn)校是一種《著作權(quán)法》意義上的表達(dá),并不意味著所有的點(diǎn)校作品都具有我國《著作權(quán)法》所要求的獨(dú)創(chuàng)性。例如,在“曰”字后面加注冒號這種點(diǎn)校雖然亦是一種表達(dá),但實(shí)難認(rèn)定為具有《著作權(quán)法》所要求的獨(dú)創(chuàng)性。本案中中華書局公司主張的“二十五史”點(diǎn)校作品篇幅較長,其中有相當(dāng)部分的點(diǎn)校內(nèi)容達(dá)不到我國《著作權(quán)法》所要求的獨(dú)創(chuàng)性,但是,亦有一部分點(diǎn)校內(nèi)容具備了我國《著作權(quán)法》所要求的獨(dú)創(chuàng)性。中華書局公司為證明國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似而進(jìn)行的比對中,舉出了部分國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與其相應(yīng)底本不一致、卻與中華書局本“二十五史”一致之處,并對這些點(diǎn)校內(nèi)容進(jìn)行了解釋,這些點(diǎn)校內(nèi)容雖然是中華書局公司為了證明國學(xué)時(shí)代公司抄襲其作品而舉出的,但其恰恰體現(xiàn)了中華書局公司校勘工作的獨(dú)創(chuàng)性。需要考慮的是,涉案的“二十五史”完成于幾十年前,在當(dāng)時(shí)的歷史條件下,有能力完成點(diǎn)校的人員非常稀少,完成涉案作品較之今日需要付出更多的智力勞動(dòng),故而評價(jià)涉案作品是否具有獨(dú)創(chuàng)性應(yīng)當(dāng)在當(dāng)時(shí)的歷史條件下評判。況且,即使是以今天的條件評價(jià),中華書局本“二十五史”中的部分點(diǎn)校內(nèi)容亦體現(xiàn)了較高的獨(dú)創(chuàng)性。雖然具有獨(dú)創(chuàng)性的部分在“二十五史”作品中的比例不高,但鑒于具有獨(dú)創(chuàng)性的部分與作品整體不可分,故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定中華書局本“二十五史”受《著作權(quán)法》保護(hù)。但在確定國學(xué)時(shí)代公司因侵犯中華書局本“二十五史”而應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任時(shí),將充分考慮具有獨(dú)創(chuàng)性的部分在中華書局本“二十五史”作品中的比例不高,且中華書局公司在本案中主張權(quán)利的作品中不含校勘記等因素確定。

本案中,雙方當(dāng)事人均認(rèn)可中華書局本“二十五史”系由中華書局公司從相應(yīng)底本中獨(dú)立校勘完成。雖然在1949年以前民間亦有部分校勘的作品完成,但國學(xué)時(shí)代公司并未針對此主張舉證,且從中華書局本“二十五史”完整、系統(tǒng)的校勘記來看,即使存在一些內(nèi)容和在先作品的表達(dá)一致,其也屬于經(jīng)過復(fù)雜的校勘這一獨(dú)立創(chuàng)作的情況下,作出的和在先點(diǎn)校作品存在部分相同表達(dá)內(nèi)容的作品,中華書局公司對于其自行完成的作品應(yīng)當(dāng)享有著作權(quán)。

《著作權(quán)法》第十二條規(guī)定,改編、翻譯、注釋、整理已有作品而產(chǎn)生的作品,其著作權(quán)由改編、翻譯、注釋、整理人享有,但行使著作權(quán)時(shí)不得侵犯原作品的著作權(quán)。《著作權(quán)法》作出上述規(guī)定的原因,就是為了在作品因語言、表達(dá)方式等因素不利于傳播時(shí),以給予改編、翻譯、注釋、整理人著作權(quán)保護(hù)的方式,促進(jìn)作品的傳播。在本案中,如果不給予中華書局公司作品保護(hù),將對我國古文點(diǎn)校行業(yè)造成負(fù)面影響,嚴(yán)重影響古文點(diǎn)校行業(yè)的積極性,有可能對古籍作品的傳播帶來非常不利的影響,有悖于《著作權(quán)法》第十二條的立法目的。故而本院認(rèn)定中華書局公司對“二十五史”進(jìn)行的包括分段、加注標(biāo)點(diǎn)和字句修正的校勘工作屬于《著作權(quán)法》第十二條中的“整理已有作品”,其產(chǎn)生的中華書局本“二十五史”點(diǎn)校作品應(yīng)當(dāng)依法受到保護(hù)。

二、關(guān)于國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似

鑒于國學(xué)時(shí)代公司所作比對中,其所主張的區(qū)別點(diǎn)僅有很少一部分成立,其主張的很多區(qū)別點(diǎn)實(shí)際上并不成立,故而可以認(rèn)定國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”存在極高度的近似。

雖然國學(xué)時(shí)代公司主張國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”一樣,均為針對現(xiàn)存古籍底本進(jìn)行校勘而來,所以創(chuàng)作空間存在一定限制,致使對兩作品同一性的判斷應(yīng)當(dāng)采取與傳統(tǒng)著作權(quán)案件不同的標(biāo)準(zhǔn),但是根據(jù)國學(xué)時(shí)代公司進(jìn)行比對的結(jié)果,針對中華書局公司在本案中主張具有獨(dú)創(chuàng)性的分段、加注標(biāo)點(diǎn)和文字修訂的校勘的內(nèi)容,國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”近似的程度非常高,故而應(yīng)當(dāng)認(rèn)定國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似。

三、關(guān)于國學(xué)時(shí)代公司主張的國學(xué)時(shí)代本“二十五史”為獨(dú)立創(chuàng)作的主張是否成立

對于具有獨(dú)創(chuàng)性的作品依法應(yīng)當(dāng)受到保護(hù),即使這一作品與他人在先發(fā)表的作品完全相同,只要作者能夠舉證證明其作品系由其獨(dú)立創(chuàng)作完成的,其就能依法享有該作品獨(dú)立于在先作品的著作權(quán)。

雖然本案中有三名證人到庭作證證明國學(xué)時(shí)代本“二十五史”系在證人參與下,由國學(xué)時(shí)代公司獨(dú)立校勘完成的。但是,首先,國學(xué)時(shí)代公司在本案審理過程中向法院隱瞞了證人杜曉勤系國學(xué)時(shí)代公司董事這一表明證人與其有利害關(guān)系的重要情節(jié)。其次,本案中兩名聲稱參與了加注標(biāo)點(diǎn)的證人均作證稱系直接從國學(xué)時(shí)代公司得到紙質(zhì)或電子版的底本,由其在底本上加注標(biāo)點(diǎn),但在(2010)海民初字9787、9788、9789、9790號四案審理過程中,當(dāng)事人則主張對“二十五史”的校勘過程系由學(xué)生或研究生先進(jìn)行加注標(biāo)點(diǎn),再由專家對照原本點(diǎn)校,也就是說,在有沒有學(xué)生或研究生先行加注標(biāo)點(diǎn)這一基本事實(shí)方面,國學(xué)時(shí)代公司法定代表人認(rèn)可的上述陳述與國學(xué)時(shí)代公司在本案中的陳述存在重大矛盾。再次,在國學(xué)時(shí)代公司法定代表人參加訴訟的(2010)海民初字第9787、9788、9789、9790號四案審理過程中,當(dāng)事人僅僅強(qiáng)調(diào)國學(xué)時(shí)代本“二十五史”是對中華書局本“二十五史”進(jìn)行了參考,并未主張其作品的主要校勘工作是其自行完成的,如事實(shí)確如本案證人陳述的國學(xué)時(shí)代本“二十五史”系由國學(xué)時(shí)代公司獨(dú)立校勘,則國學(xué)時(shí)代公司法定代表人在之前四案中卻未陳述這一重大事實(shí)的行為不合常理。因此,方銘、杜曉勤、謝鋒的證人證言不足以證明國學(xué)時(shí)代公司獨(dú)立的進(jìn)行了國學(xué)時(shí)代本“二十五史”的校勘工作。

國學(xué)時(shí)代公司主張涉案的國學(xué)時(shí)代本“二十五史”為其自行校勘完成的,但是根據(jù)中華書局公司進(jìn)行比對的結(jié)果,國學(xué)時(shí)代本“二十五史”存在部分與其主張的古籍底本不同、卻與中華書局本“二十五史”相同的情況。國學(xué)時(shí)代公司雖然表示上述情況系其自行校勘的結(jié)果,并且對自行校勘的理由進(jìn)行了闡述,但是有部分理由無法自圓其說。中華書局公司進(jìn)行比對的結(jié)果中,甚至還存在一些中華書局本“二十五史”特有的體例和內(nèi)容,國學(xué)時(shí)代公司僅以錄入錯(cuò)誤為由的解釋無法令人信服。加之,考慮校勘行業(yè)的特殊情況,國學(xué)時(shí)代公司自稱進(jìn)行了高度專業(yè)的校勘工作,但是卻沒有按照行業(yè)通常的慣例作出校勘記,與常理不符。況且,即使考慮方銘、杜曉勤的證人證言,兩證人亦明確表示其進(jìn)行的校勘工作基本不包含文字校勘,但是通過比對,中華書局公司舉出了多處國學(xué)時(shí)代本“二十五史”中文字與底本不同之處,國學(xué)時(shí)代公司則解釋其對這些地方的文字進(jìn)行了校勘,但是未舉證證明如何進(jìn)行的文字校勘。也就是說,在本案中,國學(xué)時(shí)代公司未能舉證證明其如何完成文字校勘工作這一其獨(dú)立創(chuàng)作的重要內(nèi)容。此外,在中華書局本“二十五史”發(fā)表在先的情況下,國學(xué)時(shí)代公司亦未能證明其沒有接觸過中華書局本“二十五史”。加之,國學(xué)時(shí)代公司聲稱其《國學(xué)寶典》中有超過十億字的古文點(diǎn)校作品,均為其自行校勘的作品,考慮到國學(xué)時(shí)代公司的成立時(shí)間、規(guī)模等,國學(xué)時(shí)代公司獨(dú)自高水平的完成上述作品的校勘工作幾無可能,其也未能舉證證明其擁有超脫于人工校勘的自動(dòng)化、高效的數(shù)字校勘技術(shù)或互動(dòng)式校勘方式。綜合考慮上述因素,可以認(rèn)定國學(xué)時(shí)代公司主張涉案的國學(xué)時(shí)代本“二十五史”為其自行校勘完成的主張不能成立。

四、關(guān)于國學(xué)時(shí)代公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任

《著作權(quán)法》第二十一條規(guī)定,法人或者其他組織的作品,著作權(quán)(署名權(quán)除外)由法人或者其他組織享有的職務(wù)作品,其發(fā)表權(quán)、本法第十條第一款第(五)項(xiàng)至第(十七)項(xiàng)規(guī)定的權(quán)利的保護(hù)期為五十年,截止于作品首次發(fā)表后第五十年的12月31日。

中華書局本“二十五史”應(yīng)受法律保護(hù),但是截止至中華書局公司起訴時(shí),中華書局本“二十五史”中的《史記》和《三國志》自公開發(fā)表之日起已滿五十年,在中華書局公司未提交充分的證據(jù)證明其第2版《史記》和《三國志》屬于與第1版不同的新作品的情況下,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定中華書局本《史記》和《三國志》已過著作權(quán)法規(guī)定的五十年保護(hù)期,對于中華書局公司主張的國學(xué)時(shí)代公司侵犯中華書局公司中華書局本《史記》和《三國志》除署名權(quán)外其他權(quán)利的訴訟請求不予支持。但國學(xué)時(shí)代公司使用了中華書局本《史記》和《三國志》卻未予以署名,構(gòu)成了對中華書局本《史記》和《三國志》署名權(quán)的侵犯。

此外,作為確定九案中中華書局本“二十五史”與國學(xué)時(shí)代本“二十五史”是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似而進(jìn)行抽取比對的內(nèi)容中包含《史記》和《三國志》。鑒于在本案中進(jìn)行抽取的內(nèi)容系雙方當(dāng)事人自行隨機(jī)挑選的,雙方當(dāng)事人均認(rèn)可該比對結(jié)論可以作為確定九案中中華書局本“二十五史”與國學(xué)時(shí)代本“二十五史”是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似的依據(jù),故而抽取比對的內(nèi)容中包括已過著作權(quán)保護(hù)期的《史記》和《三國志》的這一事實(shí),不影響該比對結(jié)果作為確定九案中中華書局本“二十五史”與國學(xué)時(shí)代本“二十五史”是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似的依據(jù)。

國學(xué)時(shí)代公司未經(jīng)中華書局公司許可,復(fù)制、發(fā)行了含有中華書局本“二十五史”的產(chǎn)品,構(gòu)成了對中華書局公司除《史記》和《三國志》外的中華書局本“二十五史”著作權(quán)和對中華書局公司《史記》和《三國志》署名權(quán)的侵犯,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。中華書局公司要求國學(xué)時(shí)代公司承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任的主張有事實(shí)和法律依據(jù),本院予以支持。

關(guān)于賠償數(shù)額,鑒于雙方當(dāng)事人未能提交充分的證據(jù)證明中華書局公司因著作權(quán)及人身權(quán)被侵犯的損失和國學(xué)時(shí)代公司因侵犯中華書局公司著作權(quán)及人身權(quán)的獲利,原審法院綜合考慮本案作品的性質(zhì)、數(shù)量和國學(xué)時(shí)代公司的使用情節(jié)及影響范圍等因素,尤其是考慮到中華書局本“二十五史”是在特殊的歷史條件下,由國家調(diào)配全國人力、物力并提供支持完成,其作品的創(chuàng)作具有一定國家性和公益性的因素,以及前述的具有獨(dú)創(chuàng)性的部分在中華書局本“二十五史”作品中的比例不高,中華書局公司在本案中主張權(quán)利的作品中不含校勘記等因素,對賠償金額及合理費(fèi)用酌情予以認(rèn)定,不再全額支持中華書局公司的訴訟請求。

此外,賠禮道歉是一種因?yàn)榍址杆巳松頇?quán)、當(dāng)事人精神權(quán)益受到損害而應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任的方式,而本案中華書局公司為法人,不存在精神權(quán)益受損的情況,故而對中華書局公司要求國學(xué)時(shí)代公司賠禮道歉的訴訟請求本院不予支持。

綜上,原審法院依據(jù)《著作權(quán)法》第四十八條第(一)項(xiàng)、第四十九條第二款,判決:一、自本判決生效之日起,國學(xué)時(shí)代公司停止生產(chǎn)、銷售含有涉案作品的“國學(xué)電子館M218B電子書”;二、自本判決生效之日起十日內(nèi),國學(xué)時(shí)代公司賠償中華書局公司經(jīng)濟(jì)損失及合理支出共計(jì)二萬元;三、駁回中華書局公司的其他訴訟請求。

中華書局公司不服原審判決,在法定期限內(nèi)向本院提起上訴稱:一、原審法院未支持中華書局公司關(guān)于賠禮道歉的訴訟請求,屬于適用法律錯(cuò)誤。《著作權(quán)法》并未規(guī)定法人作為著作權(quán)人的情況下,侵權(quán)人可以免于承擔(dān)賠禮道歉的民事責(zé)任。從本案情況來看,不判決國學(xué)時(shí)代公司承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任,顯然達(dá)不到判決認(rèn)定其侵權(quán)的社會(huì)效果,對于中華書局公司署名權(quán)被侵害的事實(shí),也沒有做到相應(yīng)的司法救濟(jì)。二、原審法院判決國學(xué)時(shí)代公司賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理支出的數(shù)額畸低,屬于適用法律不當(dāng)。國學(xué)時(shí)代公司自稱其生產(chǎn)、銷售的涉案侵權(quán)產(chǎn)品在市場上和用戶中均享有較高的聲譽(yù),甚至還取得了多種榮譽(yù)及贊賞,如此具有“影響力”的侵權(quán)產(chǎn)品,其非法獲利自然不菲,給中華書局公司所造成的經(jīng)濟(jì)損失必將更大。僅在2009年5月至12月期間,案外人漢王公司即向國學(xué)時(shí)代公司支付了43.9萬元的許可使用費(fèi),其中最為核心的關(guān)鍵作品就是中華書局公司享有著作權(quán)的點(diǎn)校本“二十四史”及《清史稿》。且司法實(shí)踐中此類案件的賠償數(shù)額均在10萬元以上。原審法院僅判決國學(xué)時(shí)代公司賠償中華書局公司經(jīng)濟(jì)損失及合理支出2萬元,實(shí)難以彌補(bǔ)中華書局公司的各項(xiàng)損失。綜上,請求二審法院依法改判國學(xué)時(shí)代公司就其侵權(quán)行為在《中國新聞出版報(bào)》上刊登致歉聲明,以消除影響。并改判國學(xué)時(shí)代公司賠償中華書局公司經(jīng)濟(jì)損失及合理支出共計(jì)228804元。

國學(xué)時(shí)代公司不服原審判決,在法定期限內(nèi)向本院提起上訴稱:一、中華書局公司不是涉案作品著作人,也沒有具體著作人的委托,因此不具備訴訟主體資格。二、中華書局公司對“二十五史”的點(diǎn)校部分不具有獨(dú)創(chuàng)性,不應(yīng)該享有著作權(quán)。(一)古籍“二十四史”及《清史稿》,各典籍是完整的、內(nèi)容上沒有殘損不全。(二)古籍點(diǎn)校作品表達(dá)空間是非常有限的,不同的人對古文進(jìn)行分段和標(biāo)點(diǎn)不會(huì)有較大差異。(三)中華書局對古籍“二十四史”及《清史稿》進(jìn)行的分段、加注標(biāo)點(diǎn)和字句修正工作是依附于古籍本身,而且點(diǎn)校作品與古籍本身是無法分割和獨(dú)立存在的。(四)中華書局對古籍“二十四史”及《清史稿》分段、加注標(biāo)點(diǎn)和字句修正的工作不具有法律意義上的獨(dú)創(chuàng)性,不應(yīng)受著作權(quán)法保護(hù)。1、從立法本意上看,對古籍“二十四史”及《清史稿》進(jìn)行“分段、加注標(biāo)點(diǎn)和字句修正”所形成的中華書局版“二十四史”及《清史稿》,不應(yīng)受著作權(quán)法保護(hù)。2、中華書局版“二十四史”及《清史稿》,只是發(fā)現(xiàn)和揭示事實(shí),不是對自己思想內(nèi)容的表達(dá),沒有獨(dú)創(chuàng)性。(五)應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分正文和校勘記兩部分內(nèi)容來確定著作權(quán)問題。三、國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”并不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似。中華書局公司列舉的證據(jù)只是所謂抽樣,抽樣只能是或然結(jié)論,不具真實(shí)客觀性。一審法院采用普通的比對判斷近似性是錯(cuò)誤的。由于該案客體的特殊性,對于認(rèn)定是否實(shí)質(zhì)性近似時(shí),不應(yīng)簡單采取通常意義上的比對方法和比對標(biāo)準(zhǔn)。即便兩者的勞動(dòng)成果具有相似性,也不能就此認(rèn)定國學(xué)時(shí)代公司是對中華書局作品的復(fù)制。四、一審法院認(rèn)為國學(xué)時(shí)代公司不可能獨(dú)自完成校勘工作,這種認(rèn)定是錯(cuò)誤的。國學(xué)時(shí)代公司對古籍進(jìn)行數(shù)字化時(shí),一般以影印本作為基礎(chǔ),適當(dāng)參考今人點(diǎn)校本。國學(xué)本是電子數(shù)據(jù)庫,只是對古籍進(jìn)行數(shù)字化處理,包括分段和標(biāo)點(diǎn),主要用于檢索統(tǒng)計(jì),不是對古籍進(jìn)行校勘研究,本質(zhì)上只是原文展示,不涉及著作權(quán),沒有做全面校勘工作,因此絕對不存在侵權(quán)。國學(xué)時(shí)代公司是全國高新技術(shù)企業(yè),與首都師范大學(xué)和全國數(shù)十所高校的專業(yè)研究人員建立了密切的合作關(guān)系,在古籍?dāng)?shù)字化領(lǐng)域具有特殊地位,特別是經(jīng)過多 年努力,在大規(guī)模數(shù)字化方面取得了重大進(jìn)展。國學(xué)時(shí)代公司擁有三大核心技術(shù):自動(dòng)比對、自動(dòng)標(biāo)點(diǎn)和自動(dòng)排版。利用這三大核心技術(shù),國學(xué)時(shí)代公司數(shù)十倍地提高了古籍加工整理的效率,使古籍整理與研究進(jìn)入了一個(gè)新的階段,將對中國傳統(tǒng)文化研究和傳播產(chǎn)生重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。擁有這三大核心技術(shù),在眾多專家學(xué)者的支持下,國學(xué)時(shí)代公司完成了《國學(xué)寶典》等一系列十多億字的大型古籍?dāng)?shù)據(jù)庫。五、本案認(rèn)定事實(shí)與(2011)一中民終字第6393號民事判決書的觀點(diǎn)不符。六、國學(xué)時(shí)代公司提供的證據(jù)足以說明,國學(xué)古籍?dāng)?shù)字化工作得到過國家和中華書局公司的肯定認(rèn)可。此案應(yīng)站在促進(jìn)技術(shù)發(fā)展,弘揚(yáng)民族文化的高度做出正確的判斷。綜上,請求二審法院依法撤銷原審判決,駁回中華書局公司的全部訴訟請求。

雙方當(dāng)事人對原審判決查明的事實(shí)部分均無異議,本院依法予以確認(rèn)。

二審過程中,國學(xué)時(shí)代公司向本院另行提交了7份證據(jù),包括:1、國立北平研究院史學(xué)研究會(huì)1935年出版的《史記》復(fù)印件3頁,擬證明在中華書局本“二十四史”之前,就已經(jīng)有規(guī)范的分段和加注標(biāo)點(diǎn)的書面表達(dá)方式,中華書局本“二十四史”不是首創(chuàng)也不是獨(dú)創(chuàng)。2、軟著登字第0208608號、名稱為“古籍智有輔助校對軟件V1.0”的《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》,著作權(quán)人為國學(xué)時(shí)代公司。3、軟著登字第0208569號、名稱為“古籍智能輔助標(biāo)點(diǎn)軟件V1.0”的《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》,著作權(quán)人為國學(xué)時(shí)代公司。4、軟著登字第093774號、名稱為“古籍文獻(xiàn)智能個(gè)性化排印系統(tǒng)V1.0”的《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》,著作權(quán)人為首都師范大學(xué)。國學(xué)時(shí)代公司稱證據(jù)2—4可以證明其具備大規(guī)模古籍整理和數(shù)字化的能力。5、國學(xué)時(shí)代公司的高新技術(shù)企業(yè)證書和軟件企業(yè)認(rèn)定證書,擬證明國學(xué)時(shí)代公司是國家級高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)。6、《傳世藏書》1996年本與中華書局2000年本《南齊書》異文表,擬證明中華書局在出版簡體“二十四史”時(shí)參考了《傳世藏書》的內(nèi)容。7、關(guān)于國學(xué)時(shí)代公司法定代表人尹小林的一份介紹材料。

中華書局公司認(rèn)為上述證據(jù)不屬于法定的新證據(jù),不應(yīng)予以采納。

關(guān)于國學(xué)時(shí)代公司新提交的證據(jù),本院認(rèn)為,證據(jù)1雖然能證明在中華書局本“二十五史”之前,就已經(jīng)有對古籍進(jìn)行分段和加注標(biāo)點(diǎn)的書籍出版,但該事實(shí)并不能證明中華書局公司對中華書局本“二十五史”不享有著作權(quán)。證據(jù)2—5和證據(jù)7雖然能證明國學(xué)時(shí)代公司或尹小林具備相應(yīng)能力,但并不能證明涉案國學(xué)時(shí)代本“二十五史”的形成過程。證據(jù)6與本案待證事實(shí)無關(guān)。因此,本院對上述證據(jù)不予采信。

二審?fù)徶校瑖鴮W(xué)時(shí)代公司稱國學(xué)時(shí)代本“二十五史”是其利用自動(dòng)標(biāo)點(diǎn)軟件技術(shù)完成的。

本院認(rèn)為:

一、原審判決認(rèn)定中華書局公司基于對“二十五史”進(jìn)行分段、加注標(biāo)點(diǎn)和字句修正校勘工作而產(chǎn)生的點(diǎn)校作品受《著作權(quán)法》保護(hù)是否正確

古籍點(diǎn)校工作專業(yè)性極強(qiáng),要求點(diǎn)校者具有淵博的歷史、文化知識和深厚的國學(xué)功底,并非普通人可以輕易勝任。點(diǎn)校行為并非簡單的勞務(wù)或技巧,而是需要付出大量的創(chuàng)造性智力勞動(dòng)。針對同一部古籍,不同的點(diǎn)校者進(jìn)行點(diǎn)校后形成的點(diǎn)校作品可能并不完全相同,這體現(xiàn)了不同點(diǎn)校者的判斷和選擇。點(diǎn)校行為最終產(chǎn)生了與古籍有差異的、新的作品形式。對古籍點(diǎn)校作品給予程度適當(dāng)?shù)谋Wo(hù),不僅能有效保護(hù)在先古籍點(diǎn)校者的創(chuàng)造性智力勞動(dòng),亦能激勵(lì)后來者不斷以歷史的、發(fā)展的眼光開展古籍點(diǎn)校工作。因此,原審判決認(rèn)定中華書局公司基于對“二十五史”進(jìn)行分段、加注標(biāo)點(diǎn)和字句修正校勘工作而產(chǎn)生的點(diǎn)校作品受《著作權(quán)法》保護(hù)并無不當(dāng),本院予以支持。

二、原審判決認(rèn)定國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似是否正確

原審法院在認(rèn)定國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似時(shí)所采取的抽取式比對方法是在雙方當(dāng)事人同意的前提下進(jìn)行的,這種比對方法在此類大部頭作品的近似性比對中是恰當(dāng)、合理的方式。國學(xué)時(shí)代公司在二審中對此種比對方法提出質(zhì)疑,與其在先表態(tài)相左。其關(guān)于“中華書局公司列舉的證據(jù)只是所謂抽樣,抽樣只能是或然結(jié)論,不具真實(shí)客觀性”的觀點(diǎn)缺乏實(shí)證證據(jù)的支持,即,國學(xué)時(shí)代公司并未舉出有效證據(jù)證明其他未抽取部分的比對結(jié)果明顯異于已抽取部分的比對結(jié)果。本院對其泛泛的質(zhì)疑不予支持。

根據(jù)原審法院抽取式比對方法得到的結(jié)果,國學(xué)時(shí)代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”在段落、標(biāo)點(diǎn)、文字等方面差異很小,已經(jīng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似。原審法院對此認(rèn)定正確,本院予以支持。

三、原審判決認(rèn)定國學(xué)時(shí)代本“二十五史”為國學(xué)時(shí)代公司獨(dú)立創(chuàng)作的抗辯主張不能成立是否正確

國學(xué)時(shí)代公司主張國學(xué)時(shí)代本“二十五史”系其獨(dú)立創(chuàng)作的,關(guān)于具體創(chuàng)作過程,國學(xué)時(shí)代公司在一審?fù)徶蟹Q系在相關(guān)學(xué)者的參與下完成的,相關(guān)學(xué)者證人稱系由國學(xué)時(shí)代公司向其提供紙質(zhì)或電子版簡體古籍本,由其負(fù)責(zé)加注標(biāo)點(diǎn)后交還國學(xué)時(shí)代公司。但國學(xué)時(shí)代公司在二審?fù)徶袆t稱國學(xué)時(shí)代本“二十五史”是其利用自動(dòng)標(biāo)點(diǎn)軟件技術(shù)完成的。而在原審法院審理的(2010)海民初字第9787、9788、9789、9790號四案中,在國學(xué)時(shí)代公司法定代表人尹小林作為漢王科技股份有限公司的代理人參加訴訟的情況下,漢王科技股份有限公司稱,國學(xué)時(shí)代本“二十五史”先由大學(xué)生或研究生用電腦前期標(biāo)點(diǎn),再打印出來,由專家對照原本點(diǎn)校。由上述表述不難看出,國學(xué)時(shí)代公司關(guān)于國學(xué)時(shí)代本“二十五史”的創(chuàng)作過程,存在陳述前后不一和矛盾之處,其關(guān)于國學(xué)時(shí)代本“二十五史”為其獨(dú)立創(chuàng)作的主張難以令人信服。其關(guān)于國學(xué)時(shí)代本“二十五史”是利用自動(dòng)標(biāo)點(diǎn)軟件技術(shù)完成的最終表態(tài),缺乏有效證據(jù)支持,本院不予采信。因此,原審判決認(rèn)定國學(xué)時(shí)代本“二十五史”為國學(xué)時(shí)代公司獨(dú)立創(chuàng)作的抗辯主張不能成立正確,本院予以支持。

四、原審判決關(guān)于國學(xué)時(shí)代公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任的判斷是否正確

根據(jù)《著作權(quán)法》第四十七條、第四十八條的規(guī)定,剽竊他人作品,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制、發(fā)行其作品的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況,承擔(dān)停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責(zé)任。即,上述民事責(zé)任的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的具體情況選擇適用。

一般而言,賠禮道歉是對精神權(quán)益受損的一種補(bǔ)償措施,本案中,中華書局公司并未證明國學(xué)時(shí)代公司的侵權(quán)行為已造成其精神權(quán)益受損,因此,原審法院未支持中華書局公司有關(guān)賠禮道歉的訴訟請求并無不當(dāng),本院予以支持。

中華書局本“二十五史”是在特殊的歷史條件下,由國家調(diào)配全國的人力、物力完成的,其創(chuàng)作有一定公益性的因素,加之中華書局公司主張權(quán)利的作品僅系基于分段、加注標(biāo)點(diǎn)和字句修正校勘工作所產(chǎn)生的,并不含校勘記,其中具有獨(dú)創(chuàng)性的部分在整個(gè)中華書局本“二十五史”中所占比例不高,因此,原審法院在綜合考慮上述因素的基礎(chǔ)上酌情確定二萬元賠償數(shù)額并無不當(dāng),本院予以支持。

綜上,原審判決程序合法,認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,本院予以維持。上訴人的上訴理由缺乏事實(shí)與法律依據(jù),本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定,本院判決如下:

駁回上訴,維持原判。

一審案件受理費(fèi)四千七百三十二元,由中華書局有限公司負(fù)擔(dān)二千元(已交納),由北京國學(xué)時(shí)代文化傳播股份有限公司負(fù)擔(dān)二千七百三十二元(于本判決生效之日起七日內(nèi)交納);二審案件受理費(fèi)五千一百零三元,分別由中華書局有限公司交納四千八百零三元(已交納),由北京國學(xué)時(shí)代文化傳播股份有限公司交納三百元(已交納)。

本判決為終審判決。

審 判 長 寧 勃

代理審判員 周麗婷

代理審判員 楊 釗

二○一二年十二月十九日

書 記 員 牛 捷