|

十二 《秋風紈扇圖》 唐寅 (明)

|

明朝,中國江南一代的手工業發展很快,開始出現萌芽狀態的資本主義。由于經濟的發展,藝術也比較活躍,就有浙派、吳派等畫派爭妍于此。明朝皇家也有相當于畫院的機構,其中有不少畫家供職,從事專業繪畫。有時還有幾代帝王的參與。但總的來說建樹有限,沒有表現出更大的作為。而在社會上,卻有名噪一時的“明四家”。他們是:文征明、沈周、唐寅、仇英。

唐寅,也就是人們在通俗文藝、戲劇中常說道的唐伯虎(字伯虎)。他是江蘇吳縣人,是一位藝術方面的全才人物,在詩、曲、書、畫等方面均有造詣。在繪畫方面,除山水之外,也工人物花鳥等,堪稱全能。此人頗具才學,自稱“江南第一才子”。兩次科場高中,但都因考場舞弊案未能被錄取。從此便恢心仕途,無心功名,作畫寫詩,生活放縱,并在書畫中不時地表明個人的處世態度,發表對時事的批評。《秋風紈扇圖》即為在仕女畫中吐露此種思想情緒的典型作品。《秋風紈扇圖》中畫一面目姣好、體態婀娜的女子,抱一把扇子,立于畫中,其神情略顯凄惋悵然。在這幅畫的左上,有題字兩行:“秋來紈扇合收藏,何事佳人重感傷。請把世情詳細看,大都誰不逐炎涼。”由此點明作品的主題,以生活中

見慣的細瑣小事,諷喻政治生活中的附炎趨勢,追名逐利的丑態。他以閑居文人的清高和政局之外者的明澈,辛辣地諷刺官場流俗,世態炎涼,表明個人的孤傲與不屑。這幅畫上還鈐有他的朱、白文印兩方。其一為“龍虎榜中第一名,煙花隊里醉千場。”這既反映他曾在科場中高中“解元”引以自豪的經歷,顯示自己出眾的才華,又表明科場失意,無心仕途后,瀟灑于山野鄉鎮,并在脂粉隊、煙花巷放縱的生活態度。活脫出一個落魄文人的于世無羈的典型情態。

|

《秋風紈扇圖》 {明}唐寅

|

這幅《秋風紈扇圖》中的仕女造型非常生動、順暢。人物的五官準確,動態微妙,與所要表達的思想情緒相一致。衣紋的組織剛柔并濟,富于變化,勾勒自如通貫,工寫結合有較強的表現力。他的作品既有粗放一些的,也有工細著色而被稱為“院體”一類的。但秀潤、縝密、墨彩滋潤,是他的主要風格。唐寅的《秋風紈扇圖》與他的另一幅《孟蜀宮伎圖》相比較,同是仕女畫作品,后者悉心描繪,工細華麗,為工筆人物之力作,而前者則更注重“寫”的味道,另有暢快的感覺。

明代的文人畫,盡管也是由賦閑在野的知識分子所為,但與元代在野文人不盡相同。首先,它不是異族文化排斥、壓抑的產物,而更多的是一種人生觀念與政治立場的選擇。例如文征明不應薦居官,不入仕,是厭其俗,煩其禮的清高,故而潔身自好,自樂于鄉紳與莊園主式的生活。唐寅則是屢次進取受挫,轉而采取消極的政治態度。他們都有較高的文化素養,在江南一帶的文化藝術方面有相當的影響,既有市場,又有追隨者,是享譽一方的社會精英。和同時期的宮廷畫師相比,創作上不受皇家的干預;和諸如董其昌之類的士大夫畫家相比,思想上較少僵化觀念的約束,在藝術觀方面比較自由,取舍由己。由此形成了富有個性的門派體系。與當時江南的經濟發展相適應,繪畫并非由皇室和官方來促進、推動,而是在“朝”之外的“野”顯露頭角。美術從宗教神學中解放,確立起人文理念;近而又從官方向民間轉移,這是社會的進步,是文化的發展。正是在那片手工業生產,自由經濟作背景的市民文化土壤中,那種最初期的自由、民主意識促使藝術產生新的萌動。

十三 《荷花水鳥圖》 朱耷“八大山人”

(清)

|

荷花水鳥圖{清} 朱耷

|

清朝是中國封建社會最后一個王朝。它既是對現今有著關聯和影響的時代,也是充滿復雜矛盾的時代。滿州貴族入主中原,在文化上經歷了從排斥到融合的過程;而這個沒落的封建文化又受到西方外來文化的沖擊。其中腐朽僵化的成份與外來的,經歷文藝復興和資本主義啟蒙運動后的工業文明比較,相形見絀。從思想文化方面,更生與垂暮呈現犬牙交錯的形勢。作為意識形態領域的藝術,也從不同的層面,反映這個時代的狀態種種。

朱耷,號“八大山人”。他以自己精采的筆墨藝術向世人展現了沒落貴族文人的精神世界。他是明朝宗室藩王的后裔。明朝覆亡后出家,先為僧,又轉道。他既懷戀舊日王朝,又仇恨李自成農民起義,還不與清王朝合作,這正是他政治取向的進退維谷之處。他在思想情緒上苦悶、忿然、無出路,故而在藝術行為上作顛狂狀,在書畫中把“八大山人”或寫成“笑之”,或寫成“哭之”。他無所顧忌的精神

狀態,也從另一方面促使其手筆縱放,造型夸張,不泥古法,柳暗花明般地成就了他的繪畫藝術,繼明代林良、徐渭之后,另開花鳥大寫意的新生面。

《荷花水鳥圖》孤石倒立,疏荷斜掛,一只翻著白眼的縮脖水鳥獨立于小頭朝下的怪石之上。從他的這一類作品中,人們很容易察覺作者怪誕、冷漠、高傲、孤獨、白眼向人的個性特征。他作畫常取枯枝敗葉,孤影怪石,表現他心中那種殘山剩水,地老天荒的精神世界。但他作畫的“純用減筆”和筆墨酣暢,內蘊胸逸,心手通貫的表現效果,則具有強烈的藝術個性。從抽象繼承法的角度講,這對中國畫創作、筆墨形式和大寫意花鳥畫發展是有一定貢獻的。

|

(2)《蘭竹圖》 鄭燮 (“揚州八怪”之一)

(清)

|

鄭燮即人們熟知的鄭板橋(鄭燮字板橋)江蘇興化人。曾于山東作過知縣,后厭倦官場,告病歸家閑居。他長于詩文、書畫,與揚州的一些畫家:高鳳翰、李{魚單}、黃慎、金農、李方膺、羅聘、閔貞等被稱之為“揚州八怪”。

鄭燮作畫的題材多為梅、竹、蘭、菊,而且尤長于畫竹,并有關于畫竹的掌故流傳于世。從這幅《蘭竹圖》中,可以看到鄭燮之竹的特點:瀟灑、修長、挺拔。他常以竹子的節長青(清)高自比,借物詠志,狀物抒懷。這幅畫中的蘭、竹形象生動多姿,較好地把客觀物象與充沛的感情融鑄于藝術

形象之中。鄭燮在他的藝術思想上,反對泥古,主張革新。和“揚州諸怪”大膽突破清初臨古風氣,反對因循守舊,在藝術中充分展示個性,在筆墨技巧和藝術風格方面獨樹一幟。

“揚州八怪”的成份多為當地名士,賦閑文人和退隱官吏。特別是鄭燮居官期間,對社會底層貧苦農民的生活有一定的了解,并寄與同情。他不滿封建“暴吏”和官場庸俗,以“難得糊涂”表明自己對社會黑暗的不滿和不同流合污的政治態度。這都說明他頭腦中具有的進步意識。這種清高、正直的品格,在其藝術形象中得以伸張;文人氣質、為政經驗、處世態度在他的作品中自然流露。

|

蘭竹圖{清} 鄭燮

|

(3)“四王”、“四僧”及外籍畫家、市民畫家

|

秋

山

草

堂

圖

清

王

翬

|

|

清代宮廷畫家中的王翬、王鑒、王時敏、王原祁被稱為“四王”。他們的山水畫在清初居主流地位。他們在藝術傳統的繼承上,有過之而無不及,因此有僵化、泥古之嫌。這自然與清王室入關后一段時間內,欲掌握中原傳統文化,和封建末世的觀念保守傾向合拍。在皇室貴族的支持下,形成很大的,以院體為中心的勢力。但在個別欲有作為的帝王指令下,如王翬等,參與和組織了諸如《康熙南巡圖》等記錄史實的宏篇巨制的創作。從當時歷史條件下看繪畫“正統”派存在條件和藝術定位,大致可以得出一個比較客觀的結論:形式技法高于中國傳統文人式的思想內涵。

|

| “四僧”是指清代在繪畫上有較深造詣的四位僧侶畫家。他們是:朱耷、石濤、弘仁、髡殘。這類僧侶畫家以與眾不同的處世態度和視角介入繪畫藝術,其形式簡約、放逸,距社會現實遠,距自然事物近,尤以石濤在其理論中關于物、我在繪畫創作中的樸素辯證關系的論述別具意義。他們的不少神品、精品為人稱道。如果說他們的作品意蘊大于表面形象的話,那其作品的意蘊的傾向,也隱現著世外之人的明靜、超脫和空靈。 |

淮

陽

潔

秋

圖

軸

清

石

濤

|

|

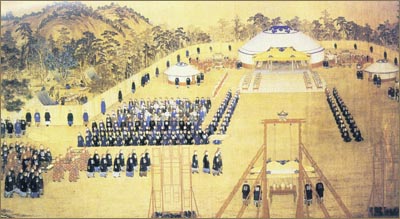

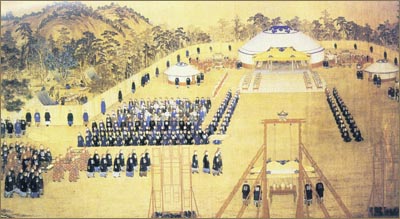

萬樹園賜宴圖{清} 朗世寧

|

|

風

塵

三

俠

清

任

伯

年

|

|

清代宮廷中有一批外籍“洋人”畫家。最具代表性的是意大利畫家郎世寧。還有王致誠、艾啟蒙等。他們把西洋油畫的方法帶入中國,又與中國繪畫融合,以適應中國人的欣賞習慣,創作出一批以帝王審美要求為標準的,中西合璧的繪畫作品。而其中又有不少是主題性創作。如反映乾隆于熱河避暑山莊,大宴少數民族首領和文武百官的巨幅繪畫《萬樹園賜宴圖》。沒有相當的寫實功力和畫面組織、經營能力,是決難完成的。這件作品是反映具有歷史意義的民族團結盛事的代表性作品,在寫實和開創主題性繪畫創作方面,有著積極的作用。這類“洋人”畫家的作品在形似方面較為見長,沒有這些更為科學的素描,色彩新方法的傳入,傳統的人物造型很難有大的突破。但他們在傳統文人所追求的意蘊上不多開鑿,在這一點上確能看出中西文化差異所導致的審美取向的不同分屬。

清末市民畫家成就最高者,非任伯年(任頤)莫屬。他生活在經濟發達,開放度高的上海。他算得上高產、多能,擅長人物、花鳥,傳世作品較多。他的繪畫造型用線都具有自己的特點,多受明朝民間畫家陳洪綬(陳老蓮)的影響,其技法對后來的人物畫有一定影響。由于他以賣畫為生,所以作畫既快又熟,不自清高,不自囿雅俗,形成一種特有的意趣。他對晚清的政治不滿,有《風塵三俠》一類作品屢屢繪制,以有為之士,助力明主,匡扶正義的歷史故事表達對改變社會的新生力量的渴望,從一個側面反映出市民畫家于思想深層潛在的民主主義傾向。就其藝術的題材和藝術行為而言,通俗性,平民化就是藝術由神及人,由官及民的進步。

|

從以上例舉的清代幾個社會層面上的畫家和藝術現象,可以看出,這個時期,因人思想狀態的不同而導致的藝術多元傾向。其中既有對傳統觀念的保守,也有對僵化格局的突破;既有外來的沖擊,也有自身的嬗變。凡此種種,都充分說明,一個時代即將過去。翻過的畫頁,銘記著每個時代的輝煌;世界文明和進步思想的傳入,新文化運動的興起,又將在中國美術的時代畫頁上,描繪新的篇章。

2001.8.5 北京西郊

上一頁

|