漢代的冠

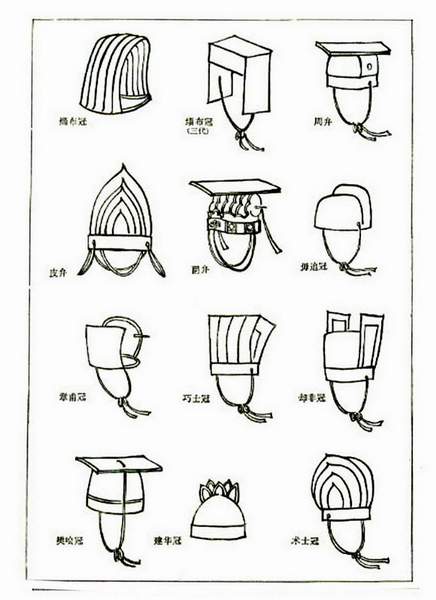

漢代的冠是區(qū)分等級(jí)身份的基本標(biāo)志之一,漢代的冠式種類繁多,包括冕冠、長(zhǎng)冠、委貌冠、爵弁、通天冠、遠(yuǎn)游冠、高山冠、進(jìn)賢冠、法冠、武冠、建華冠、方山冠、術(shù)士冠、卻非冠、卻敵冠、樊噲冠等十六余種。

冕冠只有貴族官員才能戴用,老百姓只能用布帛包頭,稱為巾。巾是“謹(jǐn)”的意思,戰(zhàn)國(guó)時(shí)韓國(guó)人以青巾裹頭,故稱“蒼頭”;秦國(guó)人以黑巾裹頭,稱為黔首。冠和巾本是古代男人成年的標(biāo)志,到了20歲,有身份的士加冠,沒有身份的庶人裹巾。上層人物的頭巾是黑色的,只有被免職的官員以及地位低下的平民才戴白巾。

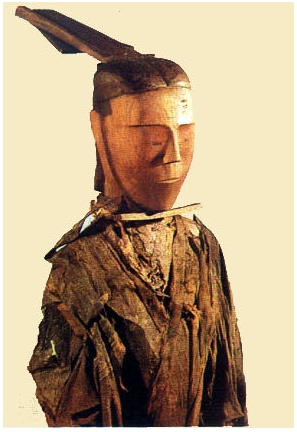

當(dāng)時(shí)包頭巾的式樣繁多,有蝴蝶形的,有兩側(cè)尖形的,也有只包發(fā)髻的。幘的形制很像帕首,最早見于戰(zhàn)國(guó)時(shí)的秦國(guó)。當(dāng)時(shí)為了不讓頭發(fā)下垂,就用巾帕把頭發(fā)包上。漢代的幘,額前多了一個(gè)名為“顏題”的帽圈,以便與腦后三角形的耳相接。文官和武官的冠耳長(zhǎng)度不同,文官的稍長(zhǎng)些。“顏題”和耳連好后,再用巾蓋在上面,形成了“屋”。因?yàn)楦咂鸩糠趾芟瘛敖椤弊郑史Q為“介幘”。如果“屋”呈平頂狀,就被稱為“平頂幘”。

“介幘”的冠體被稱為展筒,展筒前面裝梁。梁是用來(lái)區(qū)別等級(jí)的。身份高貴的還可在幘上加冠。用冠是有相應(yīng)規(guī)定的,一般來(lái)說(shuō)進(jìn)賢冠與長(zhǎng)耳的介幘相配,惠文冠與短耳的平上幘相配。平上幘也有無(wú)耳的。在漢代,幘還可以作為成年的標(biāo)志,成年人戴有“屋”的幘,未成年人戴無(wú)“屋”的幘。