蒙古族民間說唱底稿的信息化探索

【內容提要】流行于民間的俗文學作品,自古以來被稱為是不登“大雅之堂”之作。然而近年,在我國各地,各民族中此類的文學作品已開始備受人們所關注;對于俗文學作品的搜集整理和研究,亦是更有發展之勢。本文中,就蒙古族民間說唱文學形式-胡仁烏力格爾(Hurinuliger)及其在說唱底稿的搜集與保存方面,結合實地調查,做一個分析與探索。本著如何有效利用民間所藏的民族語文獻的論點,從建立數據庫,將其信息化處理的視點出發,達成數據共享;致以傳承民族文化和促進民族文學研究是本文的主旨。

【關鍵詞】胡仁烏力格爾;說唱底稿;數字化;數據庫

1.胡仁烏力格爾與胡爾齊

胡仁烏力格爾(HurinUliger)一詞為蒙古語。胡仁(亦稱胡爾/Hur)是蒙古族樂器的一種,古稱胡琴。烏力格爾(Uliger)意為故事。胡仁烏力格爾即指流行于內蒙古地方的統說唱藝術形式,也被兄弟民族稱為蒙古說書。

胡爾齊(Hurqi),在歷代漢文文獻和蒙古族文獻中有“忽兒奇”、“虎兒赤”、“忽兒臣”、“虎林赤”、“浩爾齊”等多種寫法。都指承擔胡仁烏力格爾的說唱者,即我們所說的說唱藝人。

素有“馬背上的民族”之稱的蒙古族,因其“逐水草而居”的游牧等特點,致使我們現在很難找到有關本民族在民間藝術,理學方面的詳細文獻記載。所以對于胡仁烏力格爾在蒙古地區的發展歷史,至今也是各抒己見,而未能得到統一。歸納各方觀點,主要集中在清朝雍正年間(1722-1735)或道光(1821-1850)年間之說等,頗為引人注目。然而,有關就這兩種觀點都沒有確鑿的根據或者理由等來證明這一事實姑且不談;幾百年以來,胡仁烏力格爾的說唱主要分布于內蒙古東部的哲里木盟科爾沁旗、興安盟、昭烏達盟、赤峰市的巴林右旗、阿魯科爾沁旗、吉林省前郭蒙古族自治縣和遼寧省阜新蒙古族自治縣等地為中心發展到現在。成為牧區人們茶余飯后必不可少的主要文化娛樂食糧。

經濟發展所帶來的快速化城市進展,沖擊著原有的牧區文化藝術的發展格局。伴隨著通訊和網絡信息的日新月異的發展,在可多樣化選擇條件下,使人們對文化娛樂的追求方式有了新的定位。僅僅一把胡琴,一位藝人的表演方式已經遠遠不能滿足于青年一代的娛樂需求;且能聽懂民族語言,能書寫民族文字的現代年輕人明顯地在逐年減少。昔日熱鬧非凡的說唱場景,時下顯得清靜孤寂。對于一個具有悠久說唱歷史的民族而言,這一傳統的民間藝術形式正面臨著它發展的關鍵時刻;蒙古族胡仁烏力格爾說唱的發展將要終結嗎。

2.蒙古族藝人的說唱底稿

老藝人在逐年減少,年輕藝人的說唱又傾向于表演化。所以要了解和深入研究這一蒙古族民間說唱藝術形式,從通過采訪調查年邁藝人和他們保存的說唱底稿入手,無非是一個最好的突破口。

蒙古族藝人的說唱底稿在這里指,說唱藝人最初在學習胡仁烏力格爾的說唱過程中,為了便于記憶而對故事的脈絡、人和事物的名稱等所做的文字記錄。單從現在發現的說唱藝人所保存的說唱底稿來看,有如下特點:

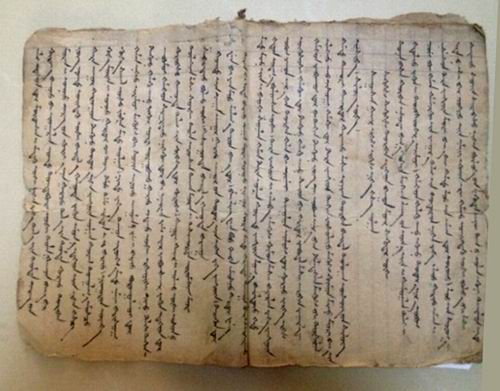

一、部分說唱底稿的保存方法不當。表頁的脫落、張頁的折損、蛀蟲等現象對梳理文章的脈絡和對文字的辨認帶來了困難。

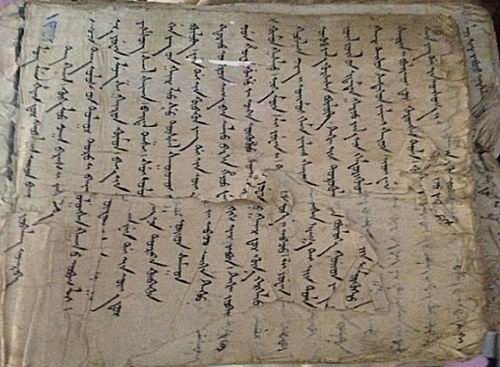

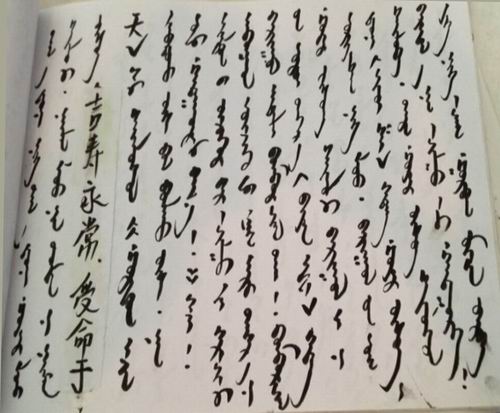

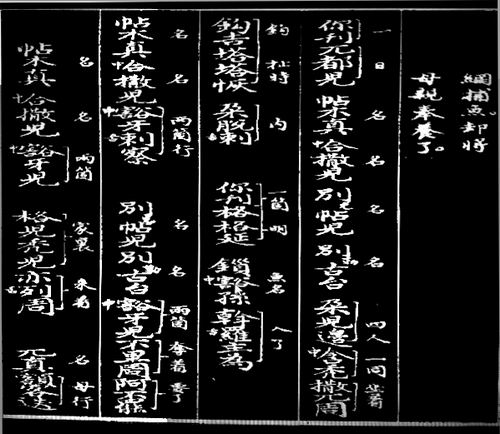

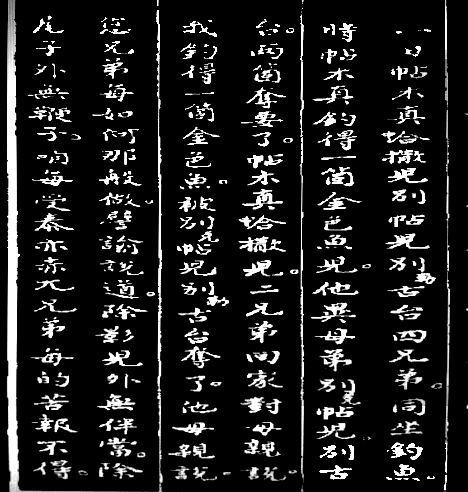

二、以民族文字為中心,個別的說唱底稿中夾雜著漢字詞;這是參考或翻譯了漢文書籍的寫照。例如下圖2所示,傳統蒙古文字的說唱底稿中夾雜著“吉壽永常,受命于天”幾個漢字,這顯然是說唱藝人對傳國璽“受命于天,既壽永昌”的誤寫。從近代所發現的說唱底稿中,這種情況比較多見。還有一點是,在搜集到的說唱底稿中,一部分為仿照蒙古文而創造的滿文的說唱底稿,其中并無夾雜漢字(如圖一)。從現今發現的手寫底稿中看,這一點或可以成為滿蒙文的說唱底稿區別于傳統蒙古文說唱底稿的明顯特點。

圖一

圖二

三、從所收集到的說唱底稿而言,除了翻譯漢語的長篇小說,啟蒙教育讀本等外,主要是記錄有關自民族的傳說故事,英雄人物事跡和現在的歌頌生活等底稿為主。

四、部分珍貴的手寫底稿已經永遠的丟失或已被毀棄。在采訪當中年邁的藝人說很多珍貴的長篇說唱底稿如《東胡傳》等已經不可能找回。

從叁布拉諾日布編寫的《蒙古胡爾齊三百人》一書和結合我從實地調查中了解到,事實中現在保存有說唱底稿的藝人少之又少。能搜集到成冊的手寫底稿已經是很困難的事了。在調查采訪過程中,從一位老藝人的口中得知,而現代的蒙古族的說唱已經明顯的趨向于形式化,和純粹的“表演化”了。一個故事在以前,至少要用幾天甚至幾個月的時間來表演,而現在將其可以縮短到幾分鐘到幾十分鐘。這違背于說唱的規律,老人憤憤地說到。說明說唱藝術受到了時代的沖擊,而變于形式化;它里面所包含的真正藝術元素已經被淡化,甚至消失。

誠然,胡仁烏力格爾的說唱是一種表演藝術,然而將其作為純粹的表演來發展,必將導致其不振的發展趨向。從本民族這一說唱曲藝的整體發展軌跡而言,現下可以說是一個轉折期。我個人認為,至少不能說它正處在蓬勃發展時期;而恰恰相反,或者可以理解為正面臨著衰落和延存的關鍵時期。至此,我們所面臨的問題就是,如何保存和發展或者說搶救這一獨具特色的民族文化形式?在國內對于本民族的這一曲藝形式的研究起步較晚,具體表現在更多的是對年邁藝人說唱的跟蹤錄音和對說唱形式特點,說唱流派以及對藝人的個人分析上;從方法論上講確實是一種可行之方法。對于這一民族曲藝的研究,因為有民族語言文字做條件,所以研究者往往是集中在本民族出身者當中,是一個現實存在的實際狀況。回到本論文話題的原點,如果能將說唱藝人所保存的說唱底稿通過與現代信息技術的有機結合做到數字化處理,達成信息共享。這是保護民族藝術文獻的很好方法的同時,從另一角度而言;這既能突破民族語言條件的障礙,又可以為研究和關心民族說唱曲藝者在參考和利用手寫說唱底稿時在為空間和時間上得以節約,成為一個非常有利的條件,亦是面臨的一個有待解決的課題。

3.說唱底稿的數據庫建立

年邁藝人手中所保存的說唱底稿,大多已經過數年。例如,我在采訪白乙拉老人時,他給我看了滿蒙文手寫底稿《薛仁貴征東》(共14冊,上附圖一),據老人講至少是經過了三代以上傳到自己手中的。就從所保存的說唱底稿本身而言,它不僅僅是對故事脈絡所作的記錄;而是在記錄的過程中已注入了自民族的習俗,語言,思維等因素,成為研究本民族民俗,歷史和文學的非常珍貴的文獻。這也是手寫底稿的價值所在。在采訪藝人中還有幸看到了用傳統蒙古文字寫成的啟蒙教育如《賢明集》、《三字經》、《百家姓》等手寫稿。在研究蒙古族說唱文學時,這些寫本是無疑是非常重要的論證依據。如此有價值的手寫文本底稿常年封沒在民間的衣柜中,箱子里;不但不能體現出它的價值所在,而且也不利于它的完好保存。從保存好重要民間說唱文獻和研究民族文學時作為重要的參考依據的考慮,有必要為其建立數據庫和進行數字化處理。是搶救民族文化財產的一種更有效的方式。考慮到在建立數據庫時所面臨的基本問題有如下幾點:

一、對應文字、詞的選用。因為說唱底稿是用民族文字寫成,在建立漢語文字數據庫時,面臨最大的困難就是字詞的選用。確切地說在字詞的選用中以什么為標準是一個很大的難點。手寫底稿中所出現的固定稱謂;人名、地名和事物的名稱等會有在不同寫本文獻中出現的情況,如何將其統一,或者說以什么標準來統一,是個很大難點。就拿《元朝秘史》(又名《蒙古秘史》)這一歷史文獻為例;它的蒙古語為Monggol-un NigucaTobciyan。就這一名詞,在不同的漢文文獻中有不同的“忙中豁侖·紐察·脫察安”或“忙中豁侖·紐察·脫卜赤顏”等書寫現象。我們注意到,這兩種對于一個民族語名詞的兩種不同的漢語寫法中有“中”和“卜”兩小字。按照明朝火原潔、馬沙亦黑所編寫《華夷譯語》可解釋為:“字傍小注“中”字者,乃喉內音也,如中“合”中“忽”之類”,“字下小注“卜”字、“必”字者,皆讀合口音也,亦不用讀出”。就筆者調查所了解到的說唱底稿當中類似上述特點的例子有很多。

又如,《明太祖實錄》卷一四一記中:“洪武十五年春正……復取元秘史參考,紐切其字,以諧其聲音。”說明“用漢字譯寫胡語(蒙古語),其中間有有聲無字者,今特借音聲相近字樣,立例于后,讀者依此求之,則無不諧矣。”說明火原潔、馬沙亦黑是參考《元朝秘史》的擬音書寫特點上借用聲音相近的字來加以編寫蒙漢辭書《華夷譯語》的。那么在當代,對說唱藝人保存的手寫底稿加以數據庫建立時,是否可以將《華夷譯語》這一工具書來作為數據編寫的依據呢,是下一步數字化建立過程中首先必須要解決的一個問題。

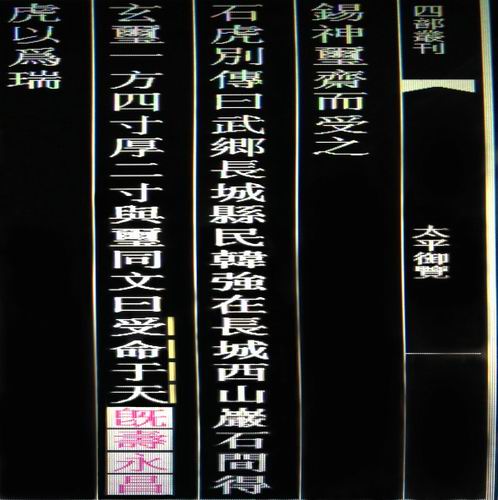

二、在我國大陸,繁體字和簡體字使用時期的劃分是1956年1月28日中華人民共和國國務院審定通過的《漢字簡化方案》。之前采用的漢字主要為繁體字。繁體字在中國已有幾千年的歷史,所以我們所看到的歷史古籍文獻大都以繁體字寫成。明朝在朱元璋時期,翰林譯員出于教學蒙古語的需要,用漢字音寫蒙古語原文,逐詞傍注漢譯,并分段作了節譯,題名《元朝秘史》。

圖1

圖2

(如上圖1為用漢字音寫的蒙古語原文《元朝秘史》。圖2是圖1的節譯)

如上圖中用漢字音寫的蒙古原文和譯文都是用繁體字寫成。 例如;“兒-児、邊-邉、孫-孫、訥-訥、額-額、關-関……”等。如果將說唱藝人的所保存的民族文字的說唱底稿加以漢字信息化處理,是否也應以《元朝秘史》中出現的繁體字為標準,進行處理呢。因為在漢語里一音多字的情況是非常之多,一個蒙古語音節或單詞中可能會出現多個相同發音的漢字,在這種情況下,我們用什么標準來選擇相應的字詞呢?這是文字數據化處理時必須要解決和處理的一個規范化的問題。從另一個角度,就對于古籍文獻中簡繁體的應用而言,如果將民族說唱文字寫底稿用以簡體字音寫的方式來轉換處理,在檢索或利用數據時,會不會和已被數字化處理的文獻產生連貫上的沖突,是我們所關心的問題。

三、誠然,用于學說唱時記錄和保存下來的手寫底稿,對藝人而言是無價的珍寶,是他們賴以生存的無形的財產。處理好在利用這些或者可以說獨一無二的手寫底稿進行數字化處理時所涉及的版權問題,也是古籍數據庫建立過程中的一個非常重要的環節。

4.說唱底稿的古籍數字化展望

數據庫(Database)一詞,是信息技術發展的產物。它的歷史不超過一個世紀,從它發展所滲透到的各個領域來看,或者尚可以說它是個新興名詞。而從它在少數民族文學領域的應用來看,相比之下,我們還有更大的空間利用這一新興科學技術手段。不僅僅是蒙古族,我國的各個民族都有非常傳統特色的,悠久的民族文學史,而在社會發展的進程中,許多傳統性的民俗,文化已經被淡化,這是一個不可否認的事實。具體表現在,其一,文字上的淡化。接受民族教育,掌握民族文字的年輕人在逐年減少。其二,文化上的淡化。淡化了文字的基礎,民族文化也顯得沒有生機。在當代,被視為民族文化繼承者的年輕一代中,有語言而沒有文字和有語言而不用語言的狀況在日趨嚴峻。在這種社會條件下,保存和搶救民族文化財產,選擇一個有效的,更好的方法和手段就顯得尤為重要。數據信息化處理的建立無非是一個最好的突破口,這一點從本民族的俗文學研究角度來講,也是一個極具有意義的新的挑戰。

盡管本篇文章內容短淺,文章中也并沒有充分明確的用論據和論證來系統地闡述究其如何對蒙古族說唱底稿進行數據信息化處理。然而從本民族的俗文學研究角度出發,筆者認為這是一個對古老的話題所設立的新視角的思考和探索,或者說對于這一民族的通俗文學現象的今后發展上所作的一種新的換位思考;即如何具體落實蒙古族胡仁烏力格爾說唱底稿的信息化處理。這對我們保護,研究和發揚民族文學是有裨益的。相關本篇的論點,我相信不久會有更多的人士會相繼提出寶貴的建議,能看到有關更多的研究成果;從而最終達成這一領域的專業古籍數字化建設,得以民族文化信息資源的共享。