唐詩故事:玄都二唱

游玄都觀戲贈看花諸君子

劉禹錫

紫陌紅塵拂面來,無人不道看花回。

玄都觀里桃千樹,盡是劉郎去后栽。

再游玄都觀

劉禹錫

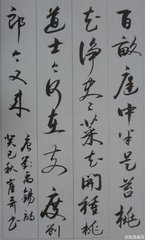

百畝庭中半是苔,桃花凈盡菜花開。

種桃道士歸何處?前度劉郎今又來。

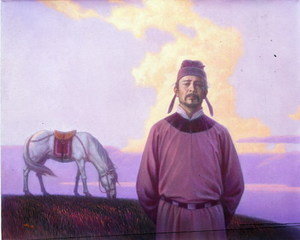

國學(xué)貞元二十一年(805),是中國改革史上一個重要日子。這年的正月二十三日(癸巳),德宗病故。二十六日(丙申),太子即位,是為順宗。順宗在東宮長達(dá)20年,從旁觀者的角度對唐朝政治的黑暗有深切的認(rèn)識。即有變革新政之志。順宗為太子時,他最寵王伾,王叔文。王叔文,越州山陰人(今浙江紹興);王伾,杭州人,一個是棋待詔,一個是侍書待詔,皆是順宗在東宮時的老師,他們常與順宗談?wù)撎瞥谋渍畹庙樧诘男湃巍m樧诩次缓螅⒖讨赜猛跏逦摹⑼鮼傻热诉M(jìn)行改革。王叔文為翰林學(xué)士,王叔文用韋執(zhí)誼為尚書左丞、同平章事。翰林學(xué)士掌白麻內(nèi)命,亦即機(jī)密詔令。兩人有職有權(quán),又集合劉禹錫、柳宗元、程異、凌準(zhǔn)、韓泰、韓曄、陳諫以及陸質(zhì)、呂溫、李景儉等立志革新的新銳,形成一個革新集團(tuán),迅速推行改革。其中間人物就有作“玄都二唱”的劉禹錫。劉禹錫(772-842),原籍河南洛陽,出生于蘇州嘉興(今浙江嘉興市)。貞元九年(793),與柳宗元同榜進(jìn)士進(jìn)士及第,同年登博學(xué)宏詞科。兩年后再登吏部取士科,為太子校書。不久因丁憂回家守父喪。貞元十六年(800)被淮南節(jié)度使杜佑辟為幕府掌書記,后調(diào)任渭南縣主簿,不久遷監(jiān)察御史。當(dāng)時,同榜進(jìn)士柳宗元亦在御史臺,兩人同氣相逑,互相酬唱,表達(dá)對藩鎮(zhèn)割據(jù)、宦官專權(quán)、民生凋敝等中唐腐朽現(xiàn)狀的不滿,和要求改革的愿望。因而被主持改革的王叔文看中并高度信任,任命為屯田員外郎,判度支鹽鐵案,參與國家的財政管理。與柳宗元一起成為革新集團(tuán)的核心人物,史稱“二王劉柳”。《舊唐書·本傳》云:“王叔文用事,引入禁中,與之圖議,言無不從。”3ad87國6f8s6學(xué)gf98s網(wǎng)6g8a9

國學(xué)“二王劉柳”這個革新集團(tuán)從永貞元年(805)元月下旬到七月中旬,短短的不到六個月時間,辦了數(shù)件大事,深受百姓歡迎,主要有以下幾件:一是加強(qiáng)中央集權(quán),抑制藩鎮(zhèn)割據(jù)勢力。免去浙西觀察使李锜兼任的諸道專運(yùn)鹽鐵使職務(wù),將鹽鐵之利游藩鎮(zhèn)收歸中央。劍南西川節(jié)度使韋皋威脅中央,要讓其副使劉辟領(lǐng)三川。王叔文堅決回?fù)簦?zhǔn)備殺掉劉辟,劉辟只好狼狽逃走;二是打擊宦官勢力,罷去侵奪擾民的宮市和五坊小使,放出宮女三百教坊女樂六百人還家,結(jié)果“人情大悅”,還計劃從宦官手中奪回兵權(quán),任命韓泰為神策軍行營司馬;三是打擊貪官污吏、皇親國戚,任人唯賢。京兆尹李實在,仗持自己是唐室宗支,橫征暴斂,王叔文將其貶為通州長史,“市里歡呼”。又準(zhǔn)備召回正直又富有才干卻被放逐的陸贄和楊城,惜已死于貶所。任命富有才干的杜佑為諸道專運(yùn)鹽鐵使等;四是停止苛捐雜稅,還利于民,將“羨余”、“月進(jìn)”、“進(jìn)奉”等額外負(fù)擔(dān)一概免除,規(guī)定除兩稅之外,“不得擅有諸色榷稅;常貢外,不得別進(jìn)物錢”,并免除百姓積欠的課稅租賦五十二萬六千八百多貫(錢)、石(糧)、匹(絹)、束(絲、草)等。13513國4kj5k學(xué)jlk4k網(wǎng)2n4m5

國學(xué)這些改革措施雖深得民心,“人情大悅”、“市里歡呼”,但卻遭到藩鎮(zhèn)、宦官、朝廷大員的一致反對。他們結(jié)成反對改革的神圣同盟,力量不知要超過改革派的多少倍。尤其是宦官,手握中央禁軍神策軍的軍權(quán),又身居皇帝左右,更成為一塊最難啃的骨頭。更何況,這場改革一開始就先天不足,唯一支持這場改革的就是一個疾病纏身、連話都不能說的皇帝。唐順宗順宗在即位前,突患喑疾,口不能言;即位后,一切依靠二王,不能親自指揮。而且上傳下達(dá)的渠道不暢。順宗垂簾問政,僅宦官李忠言、美人牛昭容侍左右。上傳之事,必須經(jīng)過這兩個宦官和嬪妃才能為順宗所知曉。下達(dá)之事,亦是如此,都要受制于宦官。當(dāng)改革派任命韓泰為神策軍行營司馬。宦官醒悟,知道“從其謀,吾屬必死其手”,密令諸將勿以軍權(quán)授人,使革新黨派的計劃落空。接著開始反擊:七月二十八日,大宦官俱文珍等開始扶植太子,逼順宗下制,稱:“積疢未復(fù),其軍國政事,權(quán)令皇太子純勾當(dāng)”。同時,以保守派官僚袁滋、杜黃裳為宰相,以取代改革派的高郢、鄭珣瑜。四周藩鎮(zhèn)和朝中的保守派見此風(fēng)向,也開始發(fā)難,內(nèi)外夾攻:朝廷大員高郢、鄭珣瑜、賈耽等以退職相要挾,要求罷免二王;劍南節(jié)度使韋皋,河?xùn)|節(jié)度使嚴(yán)綬,荊南節(jié)度使裴均則相繼上表,要求懲處二王。軍權(quán)在握的大宦官俱文珍、劉光锜等在內(nèi)外反改革勢力支持下更加有恃無恐,八月四日假傳順宗諭旨“令太子即皇帝位,朕稱太上皇”。這塊最難啃的骨頭終于成為卡死改革派咽喉的骨刺。五日,太上皇徙居興慶宮,改元元和(806)。六日,貶王伾為開州司馬,王叔文為渝州司馬。王伾不久死于貶所,王叔文第二年亦被賜死。王叔文在被貶前曾高聲吟誦杜甫詠嘆諸葛亮的名句:“出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟”,來表達(dá)壯志未遂的遺憾。九月十三日,貶劉禹錫為連州刺史,柳宗元為邵州刺史,韓泰為撫州刺史,韓曄為池州刺史。朝議謂劉、柳等人貶太輕。十四日,再貶劉禹錫為朗州司馬,柳宗元為永州司馬,韓泰為虔州司馬,韓嘩為饒州司馬;又貶程異為郴州司馬,凌準(zhǔn)為連州司馬,陳諫為臺州司馬。這就是歷史上著名的“八司馬事件”。

國學(xué)據(jù)孟棨《本事詩》“劉尚書”條:劉禹錫原貶為連州刺史,但剛走到荊南,又接到詔書,再貶為朗州司馬。但劉禹錫不僅志向高遠(yuǎn)、富有才具,而且剛毅堅韌,雖倍遭打擊而矢志不改,百折不回。這是他不同于也超越于他的同科好友柳宗元之處。朗州即今湖南常德一帶,中唐時代這里是個遠(yuǎn)離中原的蠻荒之地。州司馬這個職位,中唐時代多用來安置被貶的官員,沒有什么實際執(zhí)掌。劉禹錫避開鬧市,選擇城墻拐角處的更鼓樓旁一塊高地,建了一座竹樓,在上面讀書寫作。以詩文來表達(dá)自己的志向和對群小的蔑視。如在《砥石賦》中,將自己比作蒙受塵垢的寶劍,將荒涼艱難的朗州貶謫生活比作砥磨自己意志的礪石,“既賦形而終用,一蒙垢而何恥!感利鈍之有時兮,寄雄心于瞪視”。他堅信自己的行為是正確的,也堅信有那么一天,寶劍會重放光芒!在《飛鳶操》中,將得勢的群小比作是爭食腐鼠的飛鳶,貪婪、骯臟、卑劣,“鷹隼儀形螻蟻心,雖能戾天何足貴”。在《聚蚊謠》中又將宦官、藩鎮(zhèn)和朝中趨炎附勢的小人比作一群專門吸血的蚊蟲:“我軀七尺爾如芒,我孤爾眾能我傷”。但對未來的勝利、群小的覆滅充滿了信心:“清商一來秋日曉,羞爾微形飼丹鳥”。辛文房《唐才子傳》說劉禹錫在朗州“時久落魄,郁郁不自抑,其吐辭多諷托遠(yuǎn)”,指的就是這類詩作。而上面所錄的《游玄都觀戲贈看花諸君子》這位是這類詩作的杰出代表。

紫陌紅塵拂面來,無人不道看花回。

玄都觀里桃千樹,盡是劉郎去后栽。

玄都觀里桃千樹,盡是劉郎去后栽

國學(xué)此詩寫于憲宗元和十年(815)年二月,詩題的全名是“元和十年,自朗州承召至京,戲贈看花諸君子》。此時,被貶流放于朗州任司馬的劉禹錫與在永州任司馬的柳宗元同時被召回京城。朗州和永州皆是蠻荒之地,劉禹錫和柳宗元在此被“懲戒”了近十年,這次恩準(zhǔn)回京,當(dāng)然盼望執(zhí)政者有較好的改任,柳宗元此時就寫下一首充滿興奮和希望的詩:“南來不作楚囚悲,重入修門自有期。為報春風(fēng)汨羅道,莫將波浪枉明時”(《汨羅遇風(fēng)》),表示自己不學(xué)屈原,因為朝廷明察,此番征召、前途有望。劉禹錫雖然沒有柳宗元這樣樂觀,但也流露出對未來的喜悅:“十年毛羽摧頹,一旦天書召回。看看花時欲到,故侯也好歸來”(《和楊侍郎憑見寄二首》)其中“花時欲到”是指暮春三月長安牡丹盛開之時。可見劉禹錫也以為這次征召,是要結(jié)束流放生活了。他可以在春天同友人一起在京城賞花,共迎春光了。但是,無論是天真的柳宗元還是倔強(qiáng)的劉禹錫都過于樂觀了。靠鎮(zhèn)壓永貞革新人士上臺的憲宗和他身邊的宦官、權(quán)臣,對二王劉柳的夙恨并未消解,而且正在醞釀一場新的迫害。劉禹錫的這首《游玄都觀戲贈看花諸君子》正讓他們找到新的借口。看花是唐代長安的風(fēng)俗。長安居民,“每到暮春,車馬若狂,不以耽玩為恥”(李肇《國史補(bǔ)》)。劉禹錫的好友白居易的《買花》中就形容過這種“每到暮春,車馬若狂”的看花現(xiàn)象:“帝城春欲暮,喧喧車馬度。共道牡丹時,相隨買花去”。劉禹錫在上首詩中也提到三月可以回到長安看花。玄都觀不止一處。最著名的玄都觀在湖南省衡山祝融峰至南岳鎮(zhèn)之間,又名半山亭、吸云庵,初建于南朝齊梁時代,現(xiàn)為湖南省道教協(xié)會所在地。劉禹錫所游的玄都觀是長安近郊的一所道觀,以桃花盛開著稱。如上所述,十年的朗州之貶,沒有摧折劉禹錫的志向和壯心,也同樣沒有摧折劉禹錫倔強(qiáng)的個性。當(dāng)他到玄都觀看桃花時,見到人們紛至沓來,“人人盡到看花回”,便馬上想到朝中看些趨炎附勢的小人,以及這些趨炎附勢的小人背后、培植“玄都觀中桃千樹”的大宦官和朝廷權(quán)要。其表達(dá)方式與他在朗州寫的《聚蚊謠》和《砥石賦》一樣,皆是借喻。因為桃花在傳統(tǒng)文化中與柳絮一樣,是個輕薄、無根性、隨波逐流的代稱,所謂“癲狂柳絮因風(fēng)舞,輕薄桃花逐水流”。詩人用“玄都觀中桃千樹”來比喻永貞革新失敗后的朝政,中央樞要盡是一些趨炎附勢的小人,再用“盡是劉郎去后栽”來直指培植這些小人、造成朝政腐敗的宦官、權(quán)要乃至唐憲宗。其中當(dāng)然也含蘊(yùn)了革新失敗、同道被逐被害的憤慨和不平。其表達(dá)方式的另一個特點就是以實寫虛,敘議結(jié)合。“實”是手段,“虛”是目的;前兩句是鋪敘,是手段,后兩句是由此生發(fā)的議論,方是題旨所在。詩人筆下的三月長安,桃花盛開,游人如織,這是實寫,也是唐代長安的時尚。但其中內(nèi)涵的對時政的抨擊和群小的譴責(zé),則是主題所在。

國學(xué)許多文人筆記,包括《舊唐書》本傳都認(rèn)為這是劉禹錫再次被貶的原因所在,如孟棨《本事詩》“劉尚書”條云:“其詩一出,傳於都下。有素嫉其名者,白於執(zhí)政,又誣其有怨憤。他日見時宰,與坐,慰問甚厚。既辭,即曰‘近者新詩,未免為累,奈何’?不數(shù)日,出為連州刺史”。意思是說:這首《游玄都觀戲贈看花諸君子》寫出后,立即在長安傳唱。有一些嫉妒劉禹錫的的人,將這首詩告訴執(zhí)政,并誣告其中有怨憤之情。有天劉禹錫拜見宰相,宰相賜坐,用好言好語撫慰劉禹錫。臨別時對劉說:“你近來寫的新詩,可能會給你帶來麻煩,我也沒有辦法!”沒過幾天,就被貶為連州刺史。這則筆記,自然有為宰相開脫之意,但也證明了執(zhí)政者的虛偽。因為《舊唐書》本傳中就道明憲宗不愿劉禹錫在朝為官,執(zhí)政者秉承上意,以此詩“語涉譏刺”將其貶往更遠(yuǎn)的邊州。至于辛文房的《唐才子傳》說得就更離譜,完全是站在保守派立場來攻擊改革派了:

國學(xué)時王叔文得幸,禹錫與之交,嘗稱其有宰相器。朝廷大議,多引禹錫及柳宗元與議禁中。判度支鹽鐵案,憑藉其勢,多中傷人。御史竇群劾云“挾邪亂政”即日罷。憲宗立,叔文敗,斥朗州司馬……始,坐叔文貶者,雖赦不原。宰相哀其才且困,將澡用之,乃悉詔補(bǔ)遠(yuǎn)州刺史,諫官奏罷之。時久落魄,郁郁不自抑,其吐辭多諷托遠(yuǎn),意感權(quán)臣,而憾不釋。久之,召還,欲任南省郎,而作《玄都觀看花君子》詩,語譏忿,當(dāng)路不喜,又謫守播州。

國學(xué)意思是說:王叔文得到唐順宗寵幸時,劉禹錫結(jié)交王叔文,曾稱贊王叔文有宰相的器識。朝廷每有大事,王叔文也常常邀集劉禹錫和柳宗元在中央樞要之地商討。劉禹錫被任命為判度支鹽鐵案。劉憑借其勢力,多次中傷別人。御史竇群彈劾劉禹錫“挾持奸邪,擾亂國政”,即日即被罷去御史一職。憲宗即位后,王叔文集團(tuán)落敗,劉禹錫被貶為朗州司馬。剛被貶時,劉禹錫作為王叔文一黨,雖然不能赦免,但宰相哀矜其有才華且處境困難,準(zhǔn)備降格放逐到邊遠(yuǎn)州郡去做刺史,單被諫官上奏,未能實現(xiàn)。在朗州放逐的時間很長,內(nèi)心郁悶仍不能抑制自己,其詩文多有寄托諷諫,想以此打動當(dāng)朝權(quán)要,但權(quán)貴并不為其所動。很久以后,朝廷召還,本打算讓他擔(dān)任尚書郎(尚書省位居宮城之南,號為南衙、南省)。但他又不能自抑,作《玄都觀看花君子》,內(nèi)含諷刺怨憤。執(zhí)政者不高興,又將他遠(yuǎn)貶到播州當(dāng)刺史。vad90國713k4學(xué)k1ljb網(wǎng)n23i1

國學(xué)這當(dāng)然只是元人辛文房的一己之見。其實,不論劉禹錫寫不寫這首詩,朝中這批因鎮(zhèn)壓改革而上臺的政要都不會放過這批革新家。最明顯的例證就是同被召回京都的當(dāng)年八司馬之一的韓泰、韓曄、陳諫,他們并沒有“語涉譏刺”但仍分別貶為漳州(今福建龍溪縣)刺史、汀州刺史(今福建長汀縣)和封州刺史(今廣東封開縣)。尤其是柳宗元,他的返京詩中不但沒有“語涉譏刺”,而且稱頌今朝為“明時”:“為報春風(fēng)汨羅道,莫將波浪枉明時”,但仍貶為柳州(今屬廣西)刺史。劉禹錫的《玄都觀看花君子》只不過給政敵提供了一個借口罷了。其實,沒有這個借口同樣可以遠(yuǎn)貶,自古不就有“莫須有”、“欲加之罪何患無辭”這類說法嗎?2k45j國2498z學(xué)8vzcd網(wǎng)f89af

國學(xué)劉禹錫再次遠(yuǎn)貶,還有個插曲:朝命下達(dá)時劉禹錫為播州刺史,柳宗元為柳州刺史。播州即今貴州遵義市,古稱夜郎。即使是今日仍交通不便,唐代更是蠻荒,瘴癘遍地。劉禹錫年輕時喪父,唯一老母,已八十多歲,風(fēng)燭殘年要跋山涉水去此瘴癘之地,這對劉禹錫是個無法承受的打擊,所以詔書一下,劉禹錫“吞聲咋舌,顯白無路”(《謝門下武相公啟》)。就在這生死關(guān)頭,柳宗元表現(xiàn)出一個革新黨人的忘我情誼,提出愿意與劉禹錫對換,自己到播州去任職,讓劉禹錫去相對要近一點的柳州。其實,柳宗元此時的身體已極度虛弱,到柳州后就大病一年多,即是個明證。如此舉動,不但讓朝廷震動、黨人感奮,就連反對永貞革新的韓愈也極為感佩,他后來在為柳宗元寫的《柳子厚墓志銘》中詳細(xì)記載了這件事,并發(fā)表大段感慨:“嗚呼!士窮乃見節(jié)義。今夫平居里巷相慕悅,酒食游戲相徵逐,詡詡強(qiáng)笑語以相取下,握手出肺肝相示,指天日涕泣,誓生死不相背負(fù),真若可信;一旦臨小利害,僅如毛發(fā)比,反眼若不相識。落陷穽,不一引手救,反擠之,又下石焉者,皆是也。此宜禽獸夷狄所不忍為,而其人自視以為得計。聞子厚之風(fēng),亦可以少愧矣。”意思是說:13k4j國k1jda學(xué)iuf57網(wǎng)97n67

國學(xué)此時朝中也有位正直之臣叫裴度,時為御史中丞。于是借此上奏,并以孝道為借口,終于迫使執(zhí)政者改任劉為連州刺史(今廣東省連州市)。這正是十來前原準(zhǔn)備任命劉禹錫的職務(wù),赴任途中又再貶為朗州司馬的。這個任命仍是意在羞辱劉禹錫:讓你十年后仍在原地打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。劉禹錫當(dāng)然領(lǐng)會,他在《問大鈞賦》中,笑稱為“重領(lǐng)連山菌印綬”。

國學(xué)元和十年三月,四十四歲的劉禹錫帶著八十多歲老母赴連州。柳宗元赴柳州任,有一段同路,兩位政治同道、詩文同好于是結(jié)伴同行。到了衡陽,兩人一是向南,一是向西南,終于分別了,國愁家恨、悲己傷友,人生百味一起涌上心頭,柳宗元寫了《衡陽與夢得分路贈別》最后兩句是:“今朝不用臨河別,垂淚千行便濯纓”。用《滄浪歌》中的“滄浪之水清兮,可以濯我纓”作操守上的表白和互勉。劉禹錫的酬答中亦作類似表白:“重臨事異黃丞相,三黜名慚柳士師”(《再授連州至衡陽酬柳柳州贈別》)。西漢黃丞相是西漢丞相黃霸,曾兩任潁川太守。自己也是兩任連州刺史,但第一次沒有到任即被再貶為朗州司馬,所以說“事異黃丞相”;柳士師即戰(zhàn)國名士柳下惠,曾一再被貶官而始終抱達(dá)觀態(tài)度。黃霸是漢代名相,為人芟滅豪強(qiáng)、剛正不阿,柳下惠更是個“坐懷不亂”的節(jié)操之士。詩人以此作比,用以自然十分顯豁。劉禹錫不但是這樣說的,在隨后的十多年貶謫生活中也是這樣踐行的。他忠貞不二,矢志不移,對生活、對未來始終堅持操守,樂觀而自信:“莫道讒言似浪深,莫言遷客似沙沉。千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金”(浪淘沙九首之八)。據(jù)相關(guān)史料,劉禹錫為人一向淡泊名利、清心寡欲,不肯隨波逐流,不喜通衢鬧市,唯愿散居閑處。貶到連州后,雖為一郡最高長官(刺史),但仍像在朗州任司馬一樣,遠(yuǎn)離流俗,堅貞自勵在海陽湖畔建“吏隱亭”,獨(dú)處其中,并寫下表明心跡的《吏隱亭述》,其中寫道:“天下山水,無非美好。地偏人遠(yuǎn),空樂魚鳥。謝工開山,涉月忘返。豈曰無娛,伊險且艱”,“石壑不老,水流不腐。不知何人,為今為古”。改任夔州任刺史后也是很少見客,陪伴在身邊的只有童年時代的好友裴昌禹,以及同為八司馬被貶遠(yuǎn)州的韋執(zhí)誼兒子韋珣,其余概不久留,將公余的大量時間用于讀經(jīng)和寫作,散文小品七篇《因論》以及《浪淘沙詞》、《畬田調(diào)》、《竹枝詞》等重要的詩歌創(chuàng)作皆作于此時。任和州刺史后,他在城東郊三里處筑陋室而居,以避世囂。并寫下了著名的《陋室銘》以勵其志。銘中寫道:“山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨”。結(jié)尾更是與漢代的辭賦家楊雄和三國時代忠貞為國的典型諸葛亮作類比,來表達(dá)自己的人生追求:“南陽諸葛廬,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?”。而下面這首《再游玄都觀》則可以說是詩人上述一貫言行和人格的延續(xù),也是他二十多年流放生活與心志的一個表態(tài)和總結(jié):ad8f7國a87fa學(xué)d67fa網(wǎng)87d6f

劉禹錫和州“陋室”

國學(xué)歷史的重軛雖然坎坷艱難畢竟會向前,劉禹錫在連州再貶后的十多年中,先是由連州改為夔州刺史,再由夔州量移到和州任刺史。倔強(qiáng)又對未來充滿信心的劉禹錫在十四年后,終于等到了烏云暫時消退,露出陽光一隙。憲宗去世了,宰相也換成當(dāng)年為劉禹錫仗義執(zhí)言的裴度。敬宗寶歷二年(824)冬,朝命下達(dá),調(diào)他返回洛陽任東都尚書省主客郎中。在北上的路上,他在揚(yáng)州遇到因病免去蘇州太守刺史一職亦返回洛陽的好友白居易。此時離他被貶為朗州司馬已經(jīng)放逐在外二十三年了。老友相聚,撫今思昔,百感交集。白居易接風(fēng)宴上把著擊盤,慷慨悲歌,即席寫詩一首《醉贈劉二十八使君》,其中慨嘆道:“舉眼風(fēng)光長寂寞,滿朝官職獨(dú)磋跎。亦知合被才名折,二十三年折太多”,為富有才華的劉禹錫遭如此長期不公正的遭遇大抱不平。劉禹錫也即席酬答一首,這就是有名的《酬樂天揚(yáng)州初逢席上見贈》:13kj4國k1j4v學(xué)x7bx9網(wǎng)87356

巴山楚水凄涼地,二十三年棄置身。懷舊空吟聞笛賦,到鄉(xiāng)翻似爛柯人。

沉舟側(cè)畔千帆過,病樹前頭萬木春。今日聽君歌一曲,暫憑杯酒長精神。

國學(xué)詩中不僅僅是抒發(fā)由白居易贈詩所引起的二十三年貶斥生活的感慨,更有對昔日改革歲月的悵嘆和戰(zhàn)友們的懷念:昔日的“二王劉柳”中的王伾,王叔文早在元和初年即已病死或處死,最要好的同道和文友,也是劉禹錫深深感激的柳宗元也于元和十四年(819)死于柳州貶所,這皆讓劉禹錫傷感萬分。詩中所說的《聞笛賦》,即竹林七賢之一的向秀所作的《思舊賦》。向秀去洛陽,途經(jīng)被司馬昭陰謀殺害的友人嵇康、呂安的舊居。此時在斜陽下傳來鄰人凄清的笛聲。于是他以笛聲起興,寫下這篇凄愴的《思舊賦》來悼念亡友,暗中控訴“路人皆知”的司馬昭之心。劉禹錫借用這個典故,言外之意是不言自明的。更為重要的的,面對好友贈詩中的悲憫和傷感,他在滿心惆悵的同時也表達(dá)出了世事的洞徹和達(dá)觀。既勸慰自己,也勸慰朋友,不必為自己的寂寞、蹉跎而憂傷,面對世事變遷,宦海沉浮,應(yīng)有豁達(dá)胸襟。沉舟側(cè)畔,有千帆競發(fā);病樹前頭,正萬木皆春。這兩句詩意既和白詩“命壓人頭不奈何”、“亦知合被才名折”相呼應(yīng),但其思想境界要比白詩高,意義也深刻得多。至今仍常常被人引用,并賦予它以新的內(nèi)涵,用以說明新生事物必將取代腐朽事物的歷史發(fā)展普遍規(guī)律。這和他接著寫下的《再游玄都觀》在內(nèi)在精神上是完全一致的:adkjf國aiua9學(xué)87df8網(wǎng)a7dfa

百畝庭中半是苔,桃花凈盡菜花開。

種桃道士歸何處?前度劉郎今又來!

前度劉郎今又來

國學(xué)文宗大和元年,由于宰相裴度的推薦,劉禹錫由在洛陽任職的東都尚書省主客郎中調(diào)到京城任主客郎中,很快升任禮部郎中兼集賢殿學(xué)士。此時據(jù)第一次征召回京已經(jīng)十四年了。當(dāng)年的執(zhí)政者早已下野,朋黨們也流落星散。執(zhí)著的劉禹錫又一次來到他當(dāng)年寫詩觸犯時忌的玄都觀。此時的玄都觀也像政治氣候一樣,又是一番景象了:昔日人人爭羨的桃花早已敗落,百么庭院中一半是荒蕪的苔蘚,一半改為菜地。當(dāng)年培植桃花的道士也無影無蹤,倔強(qiáng)又自信的劉禹錫終于等來了勝利的一天,而他的好友,那位正直但很脆弱的柳宗元在曙光到來之前,死在荒僻的柳州刺史任上。百感交集之中,他寫下這首《再游玄都觀絕句》。關(guān)于這首詩,《本事詩》、《唐詩紀(jì)事》和《唐才子傳》中均有記載,詩前劉禹錫還有自序:“貞元二十一年春,余為屯田員外,時此觀未有花。是歲出牧連州,至荊南,又貶。居十年,詔至京師,人人皆言有道士手植仙桃滿觀,盛如紅霞,遂有前篇,以記一時之事。旋又出牧,於今十四年,始為主客郎中。重游玄都,蕩然無復(fù)一樹,唯兔葵燕麥動搖於春風(fēng)耳。因再題二十八字,以俟后再游。時太和二年三月也”將寫此詩的前因后果說得十分清楚。13kj4國kj9uf學(xué)da09f網(wǎng)7k3jr

國學(xué)前后這兩首“游玄都觀”詩,既有相同之處也有不同之處:從題旨上看,兩首詩都有挖苦和諷刺得勢小人的內(nèi)涵,但前首是小人得勢之時,諷刺為其中主旨;后首是小人敗落之后,雖有諷刺,但改以表達(dá)不屈的意志為主。在前首中我們似乎聽到詩人冷冷的笑聲,但在后首中,這笑聲已變成爽朗的大笑!在表現(xiàn)手法上,這兩首詩都采用暗喻和以實寫虛,敘議結(jié)合手法,前后首是一致的。但后一首還加上今昔的對比:昔日是“紫陌紅塵拂面來”、“玄都觀中桃千樹”,今日是“百畝庭中半是苔,桃花凈盡菜花開”;昔日是種桃道士手扶植“桃千樹”,今日是“種桃道士歸何處”;昔日是“盡是劉郎去后栽”;今日是“前度劉郎今又來”。這個對比,既有場面這根橫線,又有時間這根縱線。通過這番對比,將小人只能得勢于一時,新生終將代替腐朽,歷史的潮流是不可抗拒的這一深刻主題,將詩人不屈的意志、倔強(qiáng)的性格和樂觀向上精神皆表露無遺!

國學(xué)需要指出的是,這種豪放樂觀、不隨波逐流的倔強(qiáng)性格和奮斗精神在《劉賓客集》中可以說比比皆是。例如對秋天,一般詩人都是愁思哀怨:“悲哉秋之為氣也,蕭索兮草木搖落而變衰”(宋玉《九辯》)但劉禹錫眼中的秋天卻是“馬思邊草拳毛動,雕眄青云睡眼開”;在《秋詞二首》中他甚至認(rèn)為秋天勝似春光:“自古逢秋悲寂寥,我言秋日勝春朝。晴空一鶴排云上,便引詩情到九霄”。直到晚年,還吟唱出“莫到桑榆晚,為霞尚滿天”這樣充滿自信的詩句,還能寫出這樣的《秋聲賦》:“驥伏櫪而已老,鷹在鞲而有情。聆朔風(fēng)而心動,眄天籟而神驚。力將痑兮足受紲,猶奮迅于秋聲”。如比較一下同為文學(xué)大家歐陽修的《秋聲賦》:“其氣栗冽,砭人肌骨;其意蕭條,山川寂寥……草拂之而色變,木遭之而葉脫;其所以頹敗零落者,乃一氣之余烈”,“草木無情,有時飄零。人為動物,惟物之靈。百憂感其心,萬事勞其形。有動于中,必?fù)u其精。渥然丹者為槁木,黟然黑者為星星”。那種秋氣帶來的凄涼黯然和由此產(chǎn)生的人生傷感,和劉禹錫的《秋聲賦》完全是兩種不同的境界。盡管劉禹錫的《秋聲賦》名氣不如歐陽修《秋聲賦》之大,歐公的《秋聲賦》也確實比劉賦更能打動千千萬萬普通的人,但如就其中的至老不衰的英氣豪情,則是歐賦所缺乏的。所以他的好友白居易稱贊他是“詩中之豪者”,明人瞿佑也說劉“英邁之氣,老而不衰”(《歸田詩話》卷上)。13j4k國1jouf學(xué)iugjk網(wǎng)ljgsf

附:《唐才子傳》卷五 元·辛文房

國學(xué)劉禹錫,字夢得,中山人。貞元九年進(jìn)士。又中博學(xué)宏辭科,工文章。時王叔文得幸,禹錫與之交,嘗稱其有宰相器。朝廷大議,多引禹錫及柳宗元與議禁中。判度支鹽鐵案,憑藉其勢,多中傷人。御史竇群劾云“挾邪亂政”即日罷。憲宗立,叔文敗,斥朗州司馬。州接夜郎,俗信巫鬼,每祠,歌《竹枝》,鼓吹俄延,其聲傖佇。禹錫謂屈原居沅、湘間,作《九歌》,使楚人以迎送神。乃倚聲作《竹枝辭》十篇,武陵人悉歌之。始,坐叔文貶者,雖赦不原。宰相哀其才且困,將澡用之,乃悉詔補(bǔ)遠(yuǎn)州刺史,諫官奏罷之。時久落魄,郁郁不自抑,其吐辭多諷托遠(yuǎn),意感權(quán)臣,而憾不釋。久之,召還,欲任南省郎,而作《玄都觀看花君子》詩,語譏忿,當(dāng)路不喜,又謫守播州。中丞裴度言:“播,猿狖所宅,且其母年八十余,與子死決,恐傷陛下孝治,請稍內(nèi)遷”,乃易連州,又徙夔州。后由和州刺史入為主客郎中。至京后,游玄都詠詩,且言“始謫十年,還輦下,道士種桃,其盛苦霞。又十四年而來,無復(fù)一存,唯兔葵燕麥動搖春風(fēng)耳。”權(quán)近聞?wù)撸姹∑湫小E岫人]為翰林學(xué)士,俄分司東都,遷太子賓客。會昌時,加檢校禮部尚書,卒。公恃才而放,心不能平,行年益晏,偃蹇寡合,乃以文章自適。善詩,精絕,與白居易酧唱頗多,嘗推為“詩豪”,曰“劉君詩在處,有神物護(hù)持”。有集四十卷,今傳。

附:《本事詩·劉尚書》 唐·孟棨

國學(xué)劉尚書自屯田員外左遷郎州司馬,凡十年始徵還。方春,作《贈看花諸君子》詩曰:“紫陌紅塵拂面來,無人不道看花回。玄都觀里桃千樹,盡是劉郎去后栽”。其詩一出,傳於都下。有素嫉其名者,白於執(zhí)政,又誣其有怨憤。他日見時宰,與坐,慰問甚厚。既辭,即曰“近者新詩,未免為累,奈何”?不數(shù)日,出為連州刺史。其自敘云:“貞元二十一年春,余為屯田員外,時此觀未有花。是歲出牧連州,至荊南,又貶朗州司馬。居十年,詔至京師,人人皆言有道士手植仙桃滿觀,盛如紅霞,遂有前篇,以記一時之事。旋又出牧,於今十四年,始為主客郎中。重游玄都,蕩然無復(fù)一樹,唯兔葵燕麥動搖於春風(fēng)耳。因再題二十八字,以俟后再游。時太和二年三月也”:詩曰“百畝庭中半是苔,桃花凈盡菜花開。種桃道士歸何處。前度劉郎今獨(dú)來”。