訥言者慧于心

宗璞憶父親馮友蘭,提起馮老的口吃與他的學(xué)術(shù)成就一樣有名。馮先生說(shuō)“顧頡剛”的名字時(shí),“咕嘰咕嘰”良久而念不出“剛”字;念“墨索里尼”,也必“摸索摸索”許久。

馮先生在清華開(kāi)“古代哲人的人生修養(yǎng)方法”課,首次聽(tīng)講者達(dá)四五百人,第二周減到百余人,第三周只余二三十人,四五周后竟只有四五人聽(tīng)講,因?yàn)樗目诓挪豢白渎?tīng),一句“學(xué)而時(shí)習(xí)之”的“而”字,要“而”一分多鐘。然而,“馮先生把他的口吃轉(zhuǎn)化成一個(gè)有用的演講辦法”(楊振寧)。

每當(dāng)口吃的時(shí)候,馮先生都停頓一下,這樣反倒給聽(tīng)眾一個(gè)思考他接下來(lái)講什么的機(jī)會(huì)。馮先生接著講出來(lái)的話,往往簡(jiǎn)要而精辟,于是很多學(xué)生漸漸喜愛(ài)聽(tīng)馮先生的講座。

說(shuō)起馮先生的口吃,立刻聯(lián)想到同樣口吃的顧頡剛先生。張中行六十年后依然清晰記得第一次看見(jiàn)顧先生的情景:“一個(gè)中年教授站在臺(tái)上兀自著急,掃一眼學(xué)生,欲言又止,只動(dòng)嘴唇不發(fā)一語(yǔ),轉(zhuǎn)身在黑板上狂寫(xiě)不止……”顧先生期期艾艾,文章卻淋漓飛揚(yáng),胸中千萬(wàn)丘壑,腦中百萬(wàn)甲兵,下筆如有神,汩汩不停休。

口吃者往往說(shuō)話簡(jiǎn)潔,或者轉(zhuǎn)化為深邃精練的書(shū)面文字,這可謂失之東隅,收之桑榆了。民國(guó)的先生們,好幾位雖非口吃,實(shí)屬口拙。

沈從文站在講臺(tái)上,抬眼望去,只見(jiàn)黑壓壓一片人頭,他呆呆地半天說(shuō)不出話。好不容易開(kāi)了口,匆匆忙忙十來(lái)分鐘講完了一小時(shí)的內(nèi)容。他只得窘迫地轉(zhuǎn)身,在黑板上書(shū)寫(xiě):“我第一次上課,見(jiàn)你們?nèi)硕啵铝恕!?/p>

作家卜乃夫回憶周作人,說(shuō)“他給我的最深印記,卻是他的躊躇不決。他未開(kāi)口之前,總是用手抓頭,考慮一下,開(kāi)口則有點(diǎn)吞吞吐吐,輔助詞用得很多。”

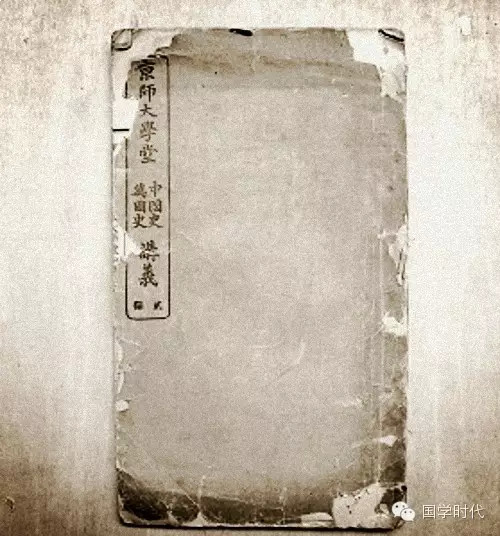

(陳介石在北大授課時(shí)所使用的講義)

陳介石在北大講中國(guó)哲學(xué)史和中國(guó)通史,也是以筆代口,先把講稿油印出來(lái),等到上課,登上講臺(tái),一言不發(fā),就用粉筆在黑板上奮筆疾書(shū)。下課鈴一響,他把粉筆一扔就走了。妙在他板書(shū)的跟講義所寫(xiě)的,雖然大意相同,但是絕不重復(fù),相互補(bǔ)充渾然一體,顯見(jiàn)得備課時(shí)是很花了一番工夫的。

“敏于行,訥于言。”幾位先生可見(jiàn)一斑。他們將智慧內(nèi)斂于心,而不輕易表露于外,謹(jǐn)言慎行,自省克己,桃李不言而下自成蹊,靜水流深而澤被后世。今人愛(ài)夸夸 其談,常巧言令色,不如少一些熱鬧喧嘩,多一些安靜沉默,轉(zhuǎn)向內(nèi)心的求索和行為的實(shí)踐吧。

【國(guó)學(xué)時(shí)代,時(shí)代國(guó)學(xué)】

GuoxueTimes

Sheer

Reading Pleasure