淺議六朝青瓷雞首壺的文化內涵

中國古代成熟的瓷器自東漢中晚期燒成后,到六朝時期迎來了第一個高潮,特別是三國、西晉時期,南方地區生產的青瓷器形制多樣,除了大量的碗、碟、罐、壺、洗、盤、耳杯、香爐、唾壺、虎子、盆等日用器具外,還有鬼灶、雞籠、豬欄、羊圈、狗圈、谷倉、碓、礱、磨、臼、杵、米篩等模型明器;而且在器物表面普遍采用模印、刻劃、堆貼,甚至釉下褐彩等裝飾手法,使這一時期的青瓷器具有較高的藝術價值,尤其是貼、塑各種動物形象的蛙形水盂、鳥形杯、獅形或羊形的插臺、虎形虎子、熊形燈以及貼塑佛像、鋪首銜環、雞頭、虎頭、羊頭的罐、壺、洗,還有各種形象的組合體——谷倉罐,等等,它們隱含著歷史、文化、審美、習俗等諸多方面豐厚的內涵,無不向后人昭示著迷人的魅力。

雞首壺是六朝青瓷器中較為常見的器形。就目前考古資料證實,最早出現于三國時期的吳地,直到唐代初期還能見到它們的蹤影,只不過與六朝青瓷雞首壺相比,唐代青瓷雞首壺在造型上已經有了很大的變化,裝飾的雞首很小,僅具象征意義。關于六朝青瓷雞首壺的研究,目前較多地關注其形制特征和演變規律,以及其用途方面,對其產生的歷史和文化背景、其隱含的文化內涵的思考卻相對較少。本文通過對六朝青瓷生產地獨特的文化背景和民俗文化的分析,參考吳晉時期六朝青瓷的動物裝飾,以六朝青瓷雞首壺的造型和裝飾為突破口,對其所隱含的文化內涵作一個較為淺顯的探討。

一、六朝青瓷雞首壺

隱含著濃郁的神巫文化特色六朝青瓷的產地主要集中在長江以南的廣大地區,尤其以浙江、江蘇為中心產區。在中華民族的發展史上,這個地區既有史前河姆渡文化的文明晨曦、良渚文化的文明光芒,也曾經演繹了春秋吳越爭霸、戰國楚人問鼎的雄心,是當之無愧的中華文明的發祥地之一。但是,相對于北方中原地區成熟的文明,江南地區卻始終籠罩著濃烈的巫風,保留了較多的史前原始文化的因素,特別是動物圖騰崇拜和動物占卜巫術的遺風,對中國古代文學和藝術創作產生了深遠影響。《楚辭》中的《天問》是屈原對所掌握的巫史文獻進行加工的產物、《九歌》是楚地沅、湘之間巫術祭祀活動時的巫歌、《離騷》雖為長篇抒情詩,其間也包含了較多的巫術祭祀和神話傳說。戰國時期的楚國生產的漆器,造型和裝飾題材也深受巫術文化的影響。這一社會現象至少在東漢時期還沒有得到根本性的轉變,班固的《后漢書?地理志》記載:“江南地廣,或火耕水耨。民食魚稻,以漁獵山伐為業,果蓏贏蛤,食物常足。故啙窳偷生,而亡積聚,飲食還給,不憂凍餓,亦亡千金之家。信巫鬼,重淫祀。”東漢中晚期成熟的南方青瓷器,其造型和裝飾題材,必然受到當地“巫鬼”、“淫祀”等文化習俗的影響。因此,三國西晉時期,出現在南方青瓷器上的大量動物形象的裝飾題材,便找到了發生學上的源頭,青瓷器表面的雞首裝飾,無疑與巫術文化相關聯。

相比于青瓷器上的其他動物裝飾題材而言,六朝青瓷雞首壺所隱含的巫術文化尤為顯性。上古時期,雞與鳥被視為同類,野生為鳥,家養為雞。鳥類具有展翅高飛的自然屬性,原始先民將它看作能夠溝通天地人神的使者,已經成為一種共識。著名學者張光直先生在《商代的巫和巫術》一文中,通過對甲骨文材料和后世古文獻資料的分析,最終總結出:“巫師所用的一些道具和法器,有若干是知道的:山、樹、鳥、動物、占卜、儀式與法器、酒(與藥物)和飲食舞樂。”鳥類的巫術文化特色在盛產青瓷器的古越大地,歷史悠久,長盛不衰,距今約7000 年前的浙江余姚河姆渡文化遺址出土的刻“雙鳥朝陽”紋象牙蝶形器、刻雙鳥紋骨匕柄和圓雕鳥形象牙匕等史前藝術品,昭示著原始人對鳥類的特殊情感;公元前554 年至406 年古越地區流行的“鳥蟲書”,以篆書為基礎,在每一個文字的字頭繪有鳥首,其他部位配以鳥身、鳥尾裝飾;古越人還利用自然界候鳥棲息于沼澤平原留下的鳥糞作肥料,史稱“鳥田”、“會稽鳥耘”;更有甚者,在古越民族中,普遍流行“雞卜鳥占”的習俗,司馬遷《史記?孝武本紀》中記載:“是時,南越既滅,越人勇之乃言:‘越人俗信鬼,而其祠皆見鬼,數有效。昔東甌王敬鬼,壽至百六十歲。后世謾怠,故衰耗’。乃令越巫立越祝祠,安臺無壇,亦祠天神上帝百鬼,而以雞卜。上信之,越祠雞卜始用焉。”雞卜法一般有雞頭卜、雞舌骨卜、雞肝卜、股骨卜、雞爪卜、翅膀卜等種種。張守節《史記正義》記載:“雞卜法,用雞一,狗二,生祝愿迄,即殺雞狗,煮熟又祭,獨取雞兩眼骨,上自有孔裂,似人物形則吉,不是則兇,今嶺南猶(行)此法也。”這一傳統習俗至今還在百越后代民族中流傳,諸如臺灣阿里山曹族(屬高山族)人在進行狩獵的前一天,先把所有狩獵者集中于部落會所,由一位年長者負責指揮在當夜先行夢卜,夢吉時翌晨在社舉行鳥占,聽山雀的鳴聲及飛來的方向以決定吉兇,占得吉兆后方公布號令,團體出發。侗族的雞卜活動,往往由小孩用針在雞頸骨上扎(或扯拔雞腿而視其骨),以預卜來年的豐歉吉兇。在這些民風、民俗的影響下,在六朝青瓷器中出現較為普遍的以雞為創作題材的雞首壺、雞頭罐等器具,便順理成章了。

從六朝青瓷雞首壺的造型和裝飾特征來看,三國西晉時期生產的青瓷雞首壺,其實用性的功能幾乎不見,雞首僅僅是與壺、罐主體并不相通的裝飾而已,并且大都是用于墓葬的陪葬品,因此,在對六朝青瓷雞首壺的用途討論過程中,絕大多數研究者傾向于明器和宗教儀器的說法。實際上,將雞作為祭祀必需品和喪葬陪葬品,在古越民俗中是完全可能存在的。《青史子書》記載:“雞者,東方之姓也,歲終更始,辯秩東作,萬物觸戶而出,故以雞祀祭也。”在現今的西南少數民族中依然能夠觀察到這些現象。諸如,在侗族的宗教活動中,雞是不可缺少的祭品;壯族巫師出師時,要殺一雞,并將雞血灑在神臺上,請老巫師告訴諸神,某某要當巫師了;而在僳僳族風俗中,人死后,必隨葬一雞,他們認為,雞既是引魂鳥,又是配偶,有助于子孫繁衍。同時,在三國西晉時期六朝青瓷器的創作中,出現了大量的動物題材,這些題材雖然已經與史前原始藝術相去甚遠,但其神秘性的意味卻依然未減,青瓷蛙形水盂、鳥形杯使人聯想到馬家窯文化彩陶上常見的蛙紋、神蛙紋和在史前考古學文化中流行的以飛鳥為題材的原始藝術品;青瓷虎子、辟邪、羊身等腹部刻劃的羽紋……天性無法飛翔的動物,被添上了神秘的翅膀;特別是專門為喪葬活動生產的青瓷谷倉罐,其上層層貼塑的動物、人物形象,使見者浮想聯翩。毫無疑問,這些具有神秘色彩的動物裝飾具有濃郁的神巫文化特征。因此,三國西晉時期的青瓷雞首壺、雞首罐上的以雞為題材的裝飾,是巫術文化的藝術化體現,與三國西晉時期其他神秘動物的裝飾一樣,具有一脈相承的神巫文化特色。

二、六朝青瓷雞首壺造型

與裝飾的變化體現了社會文化的演變六朝青瓷雞首壺是以雞首為裝飾特征的特殊器物,雖然其雞首作為裝飾題材在很長時期沒有根本性的改變,但其器形的大小、高矮、胖瘦,雞首的大小、雞冠的高矮、雞頸的長短,以及雞尾的有無、把手的出現,甚至以龍作鋬,均體現了不同歷史時期所發生的器物造型方面的變化,這些變化也恰恰發生在六朝時期社會文化大變革時期,是純屬巧合,抑或是社會審美文化和習俗改變而導致的必然,結論應該是后者。按照造型與裝飾特征,可以將六朝青瓷雞首壺的時代明確地劃分出三國西晉、東晉、南朝三個階段。

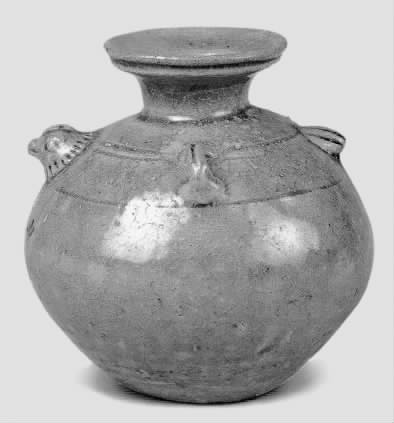

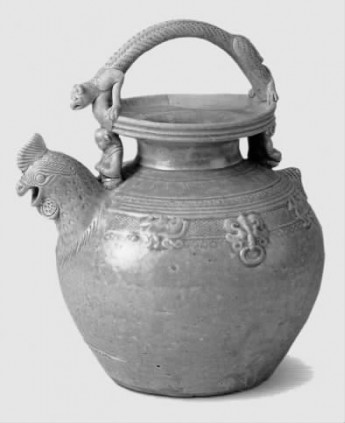

三國西晉時期的雞首壺形體較小,器形較為矮胖,雞首與雞尾對應貼塑,雞首尖嘴、無頸,雞頭都系實心,與壺體不通,完全是一種裝飾;器肩部貼縱向單系,器腹裝飾簡單的陰刻弦紋或素面,無鋬。浙江瑞安仙降出土的西晉青瓷雞首壺(圖一),肩部貼一雞頭,尖嘴,無頸,冠、眼、嘴刻畫清晰,對應處貼一截雞尾,另有對稱的系耳;這樣的形制設計顯然缺乏實用功能,而更加適合作為喪葬明器。有些器形由于在雞首裝飾以外,又附加其他裝飾內容,使其隱含的神巫文化特色更加強烈,諸如1995 年浙江余姚肖東五金墩墓葬出土的西晉青瓷蜥蜴把雞首壺(圖二),是六朝青瓷中的精品,高23.7厘米,口徑11.9厘米,底徑12厘米;盤口,短頸,溜肩,圓腹,平底微內凹;口沿部位塑一蜥蜴提梁柄,蜥蜴四足撐住沿部,前肢變曲,后肢伸直,全身飾人字形篦點紋;肩部一端粘塑雞首,雞頸、雞冠、雞髯肥大,飾有圈點、斜線紋,另一端貼雞尾;雞首和雞尾處各貼塑一蹲坐的胡人,頭抵口沿;肩部飾有弦紋、連珠紋、篦點紋,并貼塑四朱雀、兩鋪首。蜥蜴具有隨自然環境的變化而改變身體的顏色和斷肢重生的自然屬性,早在原始社會便被先民所認知,成為史前藝術品的表現題材,甚至有的學者將這一神異動物與古文獻《易經》名稱的由來聯系起來;朱雀是以鳥為母型的四神之一;鋪首銜環圖像則源自新石器時代晚期良渚文化玉器上刻飾的“神人獸面紋”和玉璧造型的組合,曾經作為商周青銅器上的主題紋樣,在漢代畫像石墓中則被專門刻飾于墓門部位,既可溝通天地,又可守門辟邪;而蹲坐的胡人或為力士的形象,或為佛教傳入中國初期被民間藝人視為具有特異功能的神人,當時的銅鏡、青瓷器上的佛像裝飾便是旁證。因此,從這件裝飾較為復雜、文化內涵較為豐富多樣的雞首壺可以看出,在三國西晉時期,青瓷雞首壺體現了鮮明的、具有原始巫術文化特色的神巫文化。這一現象的出現當與生產青瓷器的吳越大地濃郁的地域文化特色關系密切。其時,相對于中原文明而言,其開化程度不高,社會經濟尚不發達,孫權建國后,曾多次派兵將聚居在山中的越人趕到平原地區從事農業和手工業生產。

左:圖一浙江瑞安仙降出土·西晉·青瓷雞首壺 右:圖二1995 年浙江余姚肖東五金墩出土·西晉·青瓷蜥蜴把雞首壺

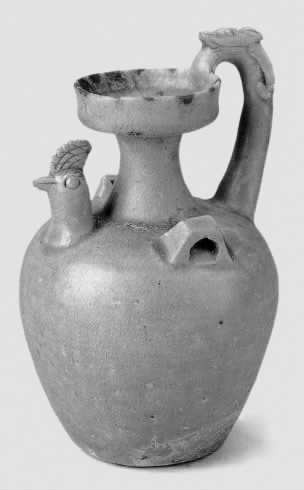

東晉時期的青瓷雞首壺,形體變大,壺身向瘦高發展,雞首出現頸部,有些雞首由尖嘴變成了圓口,與壺體相通成為傾注液體的流,雞首高冠,有的還用褐色點彩裝飾眼睛和高冠,雞尾裝飾逐漸消失,代之以圓股形把手,上端粘在器口,下端貼于器上腹,東晉中晚期還出現了把手上端貼龍首的龍柄雞首壺(圖三),器肩部貼橫向橋形系耳。對照這一時期青瓷器中動物裝飾題材逐漸減少,曾經流行一時的青瓷辟邪、谷倉罐退出歷史舞臺等現象,從東晉開始,青瓷器上的裝飾向著簡約的風格演變,并更加注重實用功能的發揮。假如將三國西晉時期流行的以神異動物裝飾瓷器、用模型明器陪葬看成是兩漢以來厚葬習俗的延續,那么東晉墓葬中罕見的專門用于喪葬的青瓷明器,以及隱含豐富文化內涵的青瓷谷倉罐的消失,應該可以看成是提倡薄葬的結果,即喪葬制度的變化;更進一步,假如厚葬是兩漢以來“罷黜百家,獨尊儒術”,以及由此引發的讖緯迷信泛濫的結果,那么,東晉時期,將原本濫觴于中原的玄學和魏晉風度伴隨著世家大族南遷的腳步,帶到了曾經尚欠開化的南方地區。文人士大夫的審美觀產生的影響,在青瓷雞首壺上的體現,便表現為器形的“瘦骨清像”,即青瓷雞首壺的形制向著瘦高演變,雞首也變得引頸高冠,尤為醒目,難怪有個別研究者以此為依據,將雞首壺分出了雌雄。實際上,結合東晉中晚期出現的、在青瓷雞首壺的雞首對應部位貼塑的帶龍首裝飾的壺把手這一現象,是否更有可能暗示著與龍對應相稱的鳳的呼應出現。鳳乃百鳥之王,鳥與雞同屬禽類,抽象的鳳與具象的鳥、雞在圖像上最大的區別是冠和羽毛,因此,在中國古代藝術圖像中,高冠、花冠、長羽是鳳區別于普通鳥類的最顯著特征。從東晉青瓷雞首壺的器形由矮胖向高瘦、裝飾題材由繁雜到簡約的演變,以及雞首高冠特征的形成,均表明了社會文化已經出現了根本性的變革,玄學已經取代了儒學在社會意識形態中占據的統治地位,使得當時的青瓷器生產的產品類型和審美藝術風格為之一變。

左:圖三1974 年浙江余姚豐北華家山出土·東晉·青釉點彩龍柄雞首壺

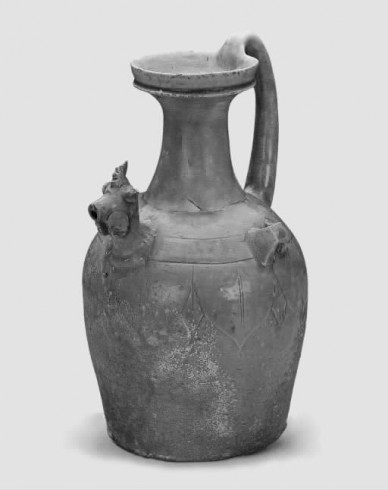

右:圖四1973 年浙江慈溪明湖出土·南朝·青瓷蓮瓣紋雞首壺

南朝時期的青瓷雞首壺相比于東晉時期的青瓷雞首壺,變化并非很大,只是器形更加修長而已;龍柄雞首壺的數量逐漸增多,且更加注重器物的實用價值;雞首也繼承了前代高冠、長頸的特征,且出現了雙雞首并置的作品,諸如南京博物院收藏的南朝醬褐釉瓷雙雞首執壺,雙雞頭作流,雙股龍柄。南朝青瓷雞首壺的造型與裝飾特征,當與南朝時期占統治地位的佛學和玄學的思想觀念相一致。1973年浙江慈溪明湖出土的南朝青瓷蓮瓣紋雞首壺(圖四),盤口,長頸微束,弧腹,平底;肩部飾兩周弦紋,置橋形橫系一對,一側至口沿安一曲柄,另一側堆塑雞首形嘴;腹上部刻劃雙層蓮瓣紋樣,表明了深受佛教文化的影響。江蘇南京西善橋、丹陽胡橋和建山南朝大墓中發現的模印“竹林七賢”畫像磚,據學者們考證,當為蕭齊諸皇陵;作為魏晉時期“以傲慢世”、行為放蕩不羈、有的最終遭當權者殺戮的七個代表人物,在南朝統治階級眼里卻成為被欣賞和追求的對象,可能其學說和人格魅力在當時已經成為典范。

六朝青瓷雞首壺是在特定的社會歷史條件下創作出來的。伴隨著社會經濟文化的發展變化、人們世界觀和審美取向的演進,六朝青瓷雞首壺的造型和裝飾也發生了相應的變化。三國西晉時期的青瓷雞首壺屬于初創時期的作品,是為滿足喪葬習俗而生產的,隱含著古越、楚漢神巫文化的內涵;東晉時期的青瓷雞首壺的造型向瘦高演變、裝飾趨于簡約的特色,顯示出魏晉玄學及其文人士大夫的審美觀對瓷器制造者的影響;南朝時期的青瓷雞首壺上出現的蓮瓣紋裝飾,則將制瓷藝術與佛教緊密地聯系在一起。盡管對六朝青瓷雞首壺的文化內涵的釋讀受到文獻資料的短缺、解讀者知識背景的局限等等制約,但青瓷雞首壺流傳了數百年幾乎不變的構形要素,假如沒有社會文化層面的支撐是難以想象的。