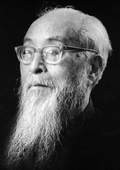

馮友蘭

字號(hào):字芝生

生卒:1895年12月4日-1990年11月26日

時(shí)代:民國(guó)

籍貫:河南南陽唐河人

簡(jiǎn)評(píng):著名哲學(xué)家,哲學(xué)史家

馮友蘭,字芝生,河南南陽唐河人,著名哲學(xué)家,1924年獲哥倫比亞大學(xué)博士學(xué)位,歷任中州大學(xué)(現(xiàn)在的河南大學(xué))、廣東大學(xué)、燕京大學(xué)教授、清華大學(xué)文學(xué)院院長(zhǎng)兼哲學(xué)系主任,西南聯(lián)大哲學(xué)系教授兼文學(xué)院院長(zhǎng),清華大學(xué)校務(wù)會(huì)議主席,北京大學(xué)哲學(xué)系教授,其哲學(xué)作品為中國(guó)哲學(xué)史的學(xué)科建設(shè)做出了重大貢獻(xiàn),被譽(yù)為“現(xiàn)代新儒家” 。《中國(guó)哲學(xué)簡(jiǎn)史》享譽(yù)全國(guó),《人生的境界》被編入中學(xué)教材。

生平簡(jiǎn)介

馮友蘭,字芝生,1895年12月4日生于河南省唐河縣祁儀鎮(zhèn)。祖籍山西高平縣,清康熙55年(1716年)先祖馮泰來河南唐河祁儀鎮(zhèn)經(jīng)商,定居于此,百余年間,繁衍為當(dāng)?shù)赝濉W娓该裎模质フ鳎簧鸁o意于功名,善作詩,有《梅村詩稿》。父親馮臺(tái)異,字樹侯,號(hào)復(fù)齋。生于清同治5年(1866年),光緒15年(1889年)中舉人,曾任唐河崇實(shí)書院山長(zhǎng)。清光緒二十四年(1898年)戊戌科殿試位居三甲榜尾,賜同進(jìn)士出身,至湖廣總督張之洞幕下幫辦洋務(wù),曾任武昌方言學(xué)堂會(huì)計(jì)庶務(wù)委員,后任湖北崇陽縣知縣。光緒三十四年(1908年),病逝於任所。

馮友蘭的早年教育與大多數(shù)中國(guó)讀書人并無兩樣。7歲上學(xué),先讀《詩經(jīng)》,次讀《論語》、《孟子》,再讀《大學(xué)》、《中庸》,從頭至尾,反復(fù)吟誦。因其父公務(wù)繁忙,教育子女的重?fù)?dān)就自然落在粗識(shí)文字的馮母吳清芝身上。好在當(dāng)時(shí)兒童重記憶、輕理解,如此他又勉強(qiáng)讀完了《書經(jīng)》、《易經(jīng)》和《左傳》。光緒三十三年(1907年),馮家專門聘請(qǐng)了教師負(fù)責(zé)馮友蘭的教育,較正規(guī)地開設(shè)了古文、算術(shù)、寫字、作文等功課。因課程較為輕松,馮友蘭在閑暇時(shí)還常閱讀一些他父親所藏的新書籍、新刊物,開始初步接觸一些世界知識(shí)。約在12歲時(shí),馮友蘭的父親馮臺(tái)異因病猝逝,他遂跟隨其母遷回老家唐河,并繼續(xù)延聘教師為其授學(xué)。在這期間,他開始閱讀諸如黃宗羲《明夷待訪錄》等帶有民主主義色彩的書籍。兩年后,遵其母囑考入縣立高等小學(xué),后又以優(yōu)異成績(jī)考入開封第五中學(xué)。1912年冬,馮友蘭再以優(yōu)異成績(jī)考入上海第二中學(xué)的高中預(yù)科班。當(dāng)時(shí)的上海第二中學(xué),所有課程都采用英文原著作教材,其中有位教師還將一本耶芳斯的《邏輯學(xué)綱要》當(dāng)作英文讀本。正因如此,馮友蘭反而對(duì)形式邏輯發(fā)生了濃厚的興趣,并由此而引起了對(duì)哲學(xué)的興趣。

1915年9月,馮友蘭考入北京大學(xué),開始接受較為系統(tǒng)的哲學(xué)訓(xùn)練。當(dāng)時(shí)的北京大學(xué),正是新文化運(yùn)動(dòng)的發(fā)源地,如火如荼的新文化運(yùn)動(dòng),使馮友蘭眼界大開,并且深受影響。在臨近畢業(yè)的最后一年,適逢胡適和梁漱溟二人先后來到北京大學(xué)任教。一個(gè)是新文化運(yùn)動(dòng)的重要健將,并專以杜威實(shí)用主義哲學(xué)為旗幟,大肆鼓吹全盤西化論;一個(gè)是一踏進(jìn)武昌中華學(xué)校即宣稱“我此來除替釋迦牟尼、孔子發(fā)揮外,更不作旁的事”的東方文化派砥柱,專以復(fù)興中國(guó)文化為職志。二位先生年輕氣盛,才姿英發(fā),各據(jù)講壇,展開了一場(chǎng)東西方文化的大辯論,馮友蘭幸逢其會(huì),受益匪淺,對(duì)其以后研究中西哲學(xué),尤其是思考中西文化之關(guān)系啟迪甚深。

馮友蘭北大畢業(yè)后回到開封,第一件事是結(jié)婚成家,邁出了人生的第一步。

馮友蘭的婚姻同這位哲學(xué)家的哲學(xué)創(chuàng)作一樣,都帶有近代啟蒙的色彩。他的婚姻似乎打破了“父母之命,媒妁之言”的封建制度。還是在1914年,馮友蘭在上海第二中學(xué)讀書時(shí),經(jīng)同學(xué)介紹,與他的同鄉(xiāng)河南新蔡人任載坤訂婚。任載坤是辛亥革命的前輩任芝銘先生的第三個(gè)女兒,其父最早在河南提倡婦女解放,并先后將包括任載坤在內(nèi)的三個(gè)女兒送到當(dāng)時(shí)女子的最高學(xué)府—-北京女子師范學(xué)校接受現(xiàn)代教育。馮友蘭與任載坤訂婚時(shí),正是任載坤在女子師范讀書的時(shí)候,于是兩家相約:在任載坤畢業(yè)后方能結(jié)婚。1918年夏天,馮友蘭在武昌中華學(xué)校哲學(xué)系畢業(yè),恰好任載坤也讀完了北京女子師范學(xué)校的全部課程。二人雙雙拿到了兩所高等學(xué)府的畢業(yè)文憑,并一同回開封結(jié)婚。此時(shí)馮友蘭23歲,任載坤24歲。

馮友蘭作為一位哲學(xué)家,他頭腦中經(jīng)常思考的是社會(huì)、人生和哲學(xué)。而家庭生活的重?fù)?dān)完全落在了出身世家而又受過高等教育的任載坤身上。因此馮友蘭的成就與這位賢妻良母式的女性是在不能分割。正因有這樣一位賢妻良母,才使馮友蘭“不相累以庶務(wù)”,專心從事創(chuàng)作。在“文革”期間,馮友蘭屢遭抄家,備受欺凌,又多虧任載坤的多方護(hù)佑方使得馮友蘭在精神上有一隅之安。也正是在“四人幫”倒臺(tái),馮友蘭又遭批判之際,任載坤因患肺癌醫(yī)治無效而溘然長(zhǎng)逝,她帶著千般無奈和萬般凄涼離開了人世。從1918年夏至1977年秋,這對(duì)真正可以稱得上同甘苦共患難的夫妻共同走過了五十九年的漫長(zhǎng)道路。五十九年前,馮友蘭是無論如何也不會(huì)想到有如此結(jié)局的。因?yàn)閷?duì)于這位哲學(xué)家來說,愛情、婚姻、家庭和任何事物一樣,雖然都有一個(gè)過程,但其本質(zhì)是穩(wěn)定的。在馮友蘭這位哲學(xué)家心目中,“愛的本體”,生活的本體,早已與他生命的本體融在一處而成為一種永恒,那還會(huì)有什么牽掛呢!

創(chuàng)辦刊物

1918年6月,馮友蘭從北京大學(xué)畢業(yè),回到開封,不久,“五四”運(yùn)動(dòng)爆發(fā),并迅速波及全國(guó)。馮友蘭雖未及親臨,卻積極響應(yīng),并同幾位好友創(chuàng)辦一名為《心聲》的刊物。在他起草的發(fā)刊詞中明確指出:“本雜志之宗旨,在輸入外界思潮,發(fā)表良心上之主張,以期打破社會(huì)上、教育上之老套,驚醒其迷夢(mèng),指示以前途之大路,而促其進(jìn)步”(《三松堂自序》)。《心聲》成為當(dāng)時(shí)河南省宣傳新文化運(yùn)動(dòng)之獨(dú)一無二的刊物。隨著俄國(guó)十月革命的勝利,馬克思主義迅速傳入中國(guó),并經(jīng)李大釗、陳獨(dú)秀、瞿秋白等人的大力宣傳、介紹而廣為傳播;而杜威、羅素等人的訪華講學(xué),再加上胡適、丁文江等人的大力鼓吹,又使實(shí)用主義、馬赫主義、新實(shí)在論的影響擴(kuò)大,成為一時(shí)顯學(xué)。與此同時(shí),其他各種社會(huì)主義、無政府主義思想亦紛紛涌入。面對(duì)如潮水般涌入的西方思想,一些封建守舊派亦樹起復(fù)古的旗幟,固守本土文化,拒斥外來思想。一時(shí)之間,風(fēng)云際會(huì),蔚為壯觀,各種思想、流派之間展開了正面的交鋒、沖突,中西文化進(jìn)行了一場(chǎng)全面的較量。中國(guó)向何處去?中國(guó)文化的出路何在?諸如此類的問題以空前尖銳的形式被提出來,引起了廣泛的爭(zhēng)論,大家都在探索中尋求答案。

生當(dāng)此時(shí)的馮友蘭,對(duì)此類問題也進(jìn)行了認(rèn)真的思考與探索。正如他在后來的回憶中所說:“我從一九一五年到武昌中華學(xué)校當(dāng)學(xué)生以后,一直到現(xiàn)在,六十多年間,寫了幾部書和不少的文章,所討論的問題,籠統(tǒng)一點(diǎn)說,就是以哲學(xué)史為中心的東西文化問題。我生在一個(gè)文化的矛盾和斗爭(zhēng)的時(shí)期,怎樣理解這個(gè)矛盾,怎樣處理這個(gè)斗爭(zhēng),以及我在這個(gè)斗爭(zhēng)中何以自處,這一類的問題,是我所正面解決和回答的問題。”《《三松堂學(xué)術(shù)文集》自序)縱觀馮友蘭一生的哲學(xué)史研究及哲學(xué)思想的演變過程,莫不是圍繞著中西文化問題這一中心來展開的。

求學(xué)海外

正是帶著對(duì)這一問題尋找答案的想法,馮友蘭于1919年考取公費(fèi)留學(xué)資格,冬赴美國(guó)留學(xué)。1920年1月入紐約哥倫比亞大學(xué)研究院哲學(xué)系,師事新實(shí)在論者孟大格和實(shí)用主義大師杜威。由于當(dāng)時(shí)柏格森的生命哲學(xué)在中國(guó)思想界風(fēng)行一時(shí),因此馮友蘭對(duì)此派哲學(xué)也比較感興趣,并專門寫了《柏格森的哲學(xué)方法》和《心力》兩篇文章,向國(guó)內(nèi)思想界介紹柏格森的哲學(xué)思想。同時(shí),他還運(yùn)用柏格森的哲學(xué)觀點(diǎn)寫成了《中國(guó)為什么沒有科學(xué)》一文,指出;中國(guó)之所以沒有近代科學(xué),并非是中國(guó)人愚笨,“非不能也,是不為也”。因?yàn)橹袊?guó)傳統(tǒng)注重人是什么,即人的品性和修養(yǎng),而不注重人有什么,即知識(shí)和權(quán)力;中國(guó)哲學(xué)向內(nèi)追求,以達(dá)人性的完滿為目的;而西方哲學(xué)則向外探尋,以認(rèn)識(shí)自然、征服外在世界為最終目的。正是中西哲學(xué)的不同理想和追求造成了中西文化的差異,并導(dǎo)致中國(guó)無近代科學(xué)的落后情況。

在美考察期間,馮友蘭還有幸拜會(huì)了蒞美訪問、講學(xué)的印度學(xué)者泰戈?duì)枺餐接懥藮|西文化的若干問題,并將談話記錄整理成《與印度泰戈?duì)栒勗挕罚|西文明之比較)一文,發(fā)表在國(guó)內(nèi)《新潮》三卷二期上,同時(shí),他對(duì)國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界亦頗為關(guān)注。1921年,梁漱溟出版《東西文化及其哲學(xué)》一書,認(rèn)為中西文化之爭(zhēng)絕非古今之爭(zhēng),而是作為文化產(chǎn)生之根源的“意欲”的根本不同之故,并以此為理論基礎(chǔ),展開了對(duì)東西文化的全方位比較研究。馮友蘭當(dāng)時(shí)對(duì)此書觀點(diǎn)頗多契合,并立即用英文寫成《梁漱溟的〈東西文化及其哲學(xué)〉》一文,向美國(guó)學(xué)術(shù)界介紹梁的著作和思想。

1923年,馮友蘭在杜威的指導(dǎo)下,完成了博士論文《人生理想之比較研究》(又名《天人損益論》),1923年夏論文答辯通過。次年博士論文出版后獲哥倫比亞大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位。在此文中,馮友蘭將世界上的哲學(xué)分為三類:第一類是損道;第二類是益道;第三類是中道。這三派哲學(xué)的分歧導(dǎo)源于對(duì)“天然”與“人為”的不同看法。他認(rèn)為,人類所經(jīng)驗(yàn)之事物、無非兩類:一是“天然”,一是“人為”。“自生自滅,無待于人,是天然的事物。人為的事物,其存在必倚于人,與天然的恰相反對(duì)”,有的哲學(xué)家有見于天然之美好,而力反人為境界,是為損道派,如中國(guó)古代主張“絕圣棄智”、“絕仁棄義”、“絕巧棄利”之老莊即是典型;有的哲學(xué)家有見于人為境界之美好,而提倡改造天然境界,是為益道派,如主張改造、征服自然的西方哲學(xué)和“人力勝天行”之中國(guó)墨家學(xué)派即屬于此類;而有的哲學(xué)家則持調(diào)和折中的態(tài)度,主張兼收天然和人為的益處,是為中道派,此派當(dāng)以主張“天人合一”的儒家哲家為代表。對(duì)此三派,馮主張采取寬容的態(tài)度,讓其各行其道,并行不悖,但對(duì)儒家思想的偏愛,又使他明顯地偏向于中道派的儒家哲學(xué)。馮友蘭這種中西哲學(xué)之比較觀,與梁漱溟的“文化三路向”說,雖說法有異,基本精神卻是一致的,這不能不說是受了梁氏文化理論的影響。所不同的是,梁以印度文化作為人類的最后歸宿,馮則以儒家文化為歸趨,并隨著研究的深入,馮友蘭最終還是超越了這一觀點(diǎn)。

學(xué)成歸國(guó)

1923年馮友蘭論文答辯后即取道加拿大歸國(guó),初任中州大學(xué)哲學(xué)系教授兼文科主任、哲學(xué)系主任。1925年秋任廣州中山大學(xué)教授兼哲學(xué)系主任,講授中國(guó)哲學(xué)史,同時(shí)還給美國(guó)人辦的一所華語學(xué)校講授《莊子》。在此期間,他的主要著作是1926年出版《人生哲學(xué)》。此書前半部分基本上是《人生理想之比較研究》的中譯本,后半部分《一種人生觀》是他根據(jù)1923年冬在山東曹州省立六中演講人生哲學(xué)的講稿整理擴(kuò)充而成。馮友蘭在后來回憶說:“在我的哲學(xué)思想中,先是實(shí)用主義占優(yōu)勢(shì),后來是新實(shí)在論占優(yōu)勢(shì)”(《三松堂自序》),他的這種由實(shí)用主義到新實(shí)在論的思想轉(zhuǎn)變,在《人生哲學(xué)》中就已明顯地體現(xiàn)出來。在這本書中,他自稱持新實(shí)在主義觀點(diǎn),并力圖把新實(shí)在主義同中國(guó)傳統(tǒng)哲學(xué)結(jié)合起來,這一思想在他后來建構(gòu)的新理學(xué)體系中得到了充分的發(fā)揮。

馮氏1926年任燕京大學(xué)教授,1928年秋轉(zhuǎn)任清華大學(xué)教授兼哲學(xué)系主任,翌年再兼任文學(xué)院院長(zhǎng)。

1928年,馮友蘭講授中國(guó)哲學(xué)史。1927—1937年是馮友蘭集中精力研究中國(guó)哲學(xué)史的時(shí)期。

1931年和1934年,他的《中國(guó)哲學(xué)史》上下卷出版問世。該書是繼胡適《中國(guó)哲學(xué)史大綱》之后又一部具有廣泛影響的中國(guó)哲學(xué)史著作,代表了30年代中國(guó)哲學(xué)史研究的最高水平。此書后來還被馮的美國(guó)學(xué)生卜德譯成英文,成為現(xiàn)今西方人系統(tǒng)了解中國(guó)哲學(xué)的為數(shù)不多的著作之一。在這部巨著中,他自稱為“釋古派”而與胡適的“疑古派”相區(qū)別。他著力論證了儒家哲學(xué)在中國(guó)哲學(xué)史上的正統(tǒng)地位。這為他后來創(chuàng)立新理學(xué)思想體系積累了思想材料,作了必要的理論準(zhǔn)備。

馮友蘭曾于1934年應(yīng)邀出席在布拉格召開的“第八次國(guó)際哲學(xué)會(huì)議”,并在大會(huì)上作了題為《哲學(xué)在現(xiàn)代中國(guó)》的學(xué)術(shù)報(bào)告。會(huì)后,他又通過申請(qǐng)獲準(zhǔn)訪問蘇聯(lián)。他懷著極大的興趣和探究事實(shí)真相的心理,踏上了蘇聯(lián)的國(guó)土。馮先生后來回憶當(dāng)時(shí)的情況時(shí)說:“關(guān)于蘇聯(lián)革命后的情況,有人把它說成是天國(guó)樂園,有人把它說成是人間地獄,我想親自去看看究竟是個(gè)什么樣子。”通過耳聞目睹,他得出了如下結(jié)論:“蘇聯(lián)既不是人間地獄,也不是天國(guó)樂園,它不過是一個(gè)在變化中的人類社會(huì),這種社會(huì)可能通向天國(guó)樂園,但眼前還不是。”(《三松堂自序》)馮生先的這種印象是比較真實(shí)而不帶任何偏見的。他還通過橫向比較,得出了另外一種結(jié)論:封建社會(huì)“貴貴”,資本主義社會(huì)“尊富”,社會(huì)主義社會(huì)“尚賢”。

回國(guó)后,馮先生根據(jù)自己的所見所聞作了兩次正式演講。一次是漫談蘇聯(lián)見聞;另一次是以“秦漢歷史哲學(xué)”為題,提出了以歷史唯物主義的某些思想為基本要素的“新三統(tǒng)五德論”,集中論述了社會(huì)存在決定社會(huì)意識(shí),社會(huì)意識(shí)反作用于社會(huì)存在的觀點(diǎn),這次講演引起了官方的懷疑與不滿。次年十月底十一月初,他竟被國(guó)民黨政府警方視作政治嫌疑犯予以逮捕、審訊。國(guó)民黨此舉引起全國(guó)嘩然,人們紛紛提出抗議。迫于全國(guó)的民主勢(shì)力,馮在被關(guān)押、審查數(shù)天后,遂被釋放。對(duì)于這次事件,魯迅先生曾在一封書信中憤然說到:“安分守己如馮友蘭,且要被逮,可以推知其他了。”(《魯迅書信集》)這次事件對(duì)馮的震動(dòng)也頗大,但他并未因此而與國(guó)民黨決裂,而是選擇了更加謹(jǐn)小慎微的道路。

創(chuàng)制新理學(xué)體系

1937年至1946年,是馮友蘭學(xué)術(shù)生涯的關(guān)鍵十年,其新理學(xué)體系即在此間創(chuàng)制而成。

1937年蘆溝橋事變爆發(fā)后,抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面展開,清華大學(xué)被迫南遷。先遷往湖南長(zhǎng)沙岳麓山下,后又遷往云南昆明,并與北京大學(xué)、南開大學(xué)合并,組成西南聯(lián)合大學(xué)。馮友蘭任聯(lián)大哲學(xué)系教授,兼文學(xué)院院長(zhǎng)。同當(dāng)時(shí)大多數(shù)學(xué)者一樣,馮友蘭雖身處后方,卻心系國(guó)事,常為中華民族之存亡而憂心如焚,感慨凄涼。在暫避長(zhǎng)沙時(shí),他曾寫過這樣一首詩:“二賢祠里拜朱張,一會(huì)千秋嘉會(huì)堂。公所可游南岳耳,江山半壁太凄涼。”其憂國(guó)憂民之情溢于言表!到昆明后不久,他又為剛創(chuàng)立的西南聯(lián)大寫了校歌的歌詞,調(diào)寄《滿江紅》:“萬里長(zhǎng)征,辭卻了五朝宮闕。暫駐足,衡山湘水,又成離別。絕檄移栽禎干質(zhì),九洲遍灑黎元血。盡笳吹,弦誦在山城,情彌切,千秋恥,終當(dāng)雪。中興業(yè),需人杰。便一成三戶,壯懷難折。多難殷憂新國(guó)運(yùn),動(dòng)心忍性希前哲。待驅(qū)除仇寇復(fù)神京,還燕碣。”歌詞充分表現(xiàn)出作者鮮明的愛國(guó)主義立場(chǎng)和終將戰(zhàn)勝日寇、收復(fù)祖國(guó)失地的信心。他始終有一種不可動(dòng)搖的信念在一直支撐著他,他堅(jiān)信:有著五千年文明之深厚基礎(chǔ)的中華民族絕不會(huì)滅亡,困厄只是暫時(shí)的,很快就會(huì)過去,抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利之日,就是中華民族及其文化復(fù)興之時(shí)!正是憑此堅(jiān)定信念,馮氏更加勤奮地鉆研學(xué)問,埋首著述,潛心整理中國(guó)傳統(tǒng)文化。從1939年起,他先后出版了《新理學(xué)》、《新事論》(1940年)、《新事訓(xùn)》(1940年)、《新原人》(1943年)、《新原道》(1944年)、《新知言》(1946年)。這六部書,構(gòu)成了一個(gè)完整的“新理學(xué)”哲學(xué)思想體系,馮先生將這些著作總稱為“貞元之際所著書”或“貞元六書”,表示其中華民族一定要復(fù)興的堅(jiān)定信念。關(guān)于馮友蘭著此六書的深意,他在《新原人》自序中曾有明確的表述:“‘為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學(xué),為萬事開太平’,此哲學(xué)家所應(yīng)自期許者也。況我國(guó)家民族,值貞元之會(huì),當(dāng)絕續(xù)之交,通天人之際,達(dá)古今之變,明內(nèi)圣外王之道者,豈可不盡所欲言,以為我國(guó)家致水平,我億兆安身立命之用乎?雖不能至,心向往之。非日能之,愿學(xué)焉。此《新理學(xué)》、《新事論》、《新世訓(xùn)》,及此書所由作也。”這充分展現(xiàn)了馮氏的宏大抱負(fù)和深切愿望。

馮友蘭在抗戰(zhàn)爆發(fā)后,尤其是抗戰(zhàn)期間的為學(xué)進(jìn)路則重在以“六經(jīng)注我”的精神,運(yùn)用西方新實(shí)在論哲學(xué)重新詮釋、闡發(fā)儒家思想,以作為復(fù)興中華民族之理論基礎(chǔ)。這一時(shí)期寫成的《新理學(xué)》為核心的“貞元六書”構(gòu)成了一套完整的新儒家哲學(xué)思想體系。它既是馮氏哲學(xué)思想成熟的標(biāo)志,也是他一生治學(xué)的最高成就,并因此而奠定了他作為“現(xiàn)代新儒家”的地位,成為一位繼往開來,具有國(guó)際聲譽(yù)的哲人。

赴美考察

1946年,講授中國(guó)哲學(xué)史,并將講稿整理成《中國(guó)哲學(xué)簡(jiǎn)史》一書由紐約麥克米倫公司出版。在美考察期間,馮友蘭深深感到:“我在國(guó)外講些中國(guó)的舊東西,自己也成了博物館里的陳列品了,心里很不是滋味。當(dāng)時(shí)我想,還是得把自己的國(guó)家搞好。我常想王粲《登樓賦》里的兩句話:‘雖信美而非吾土兮,夫胡可以久留?’”1947年,解放戰(zhàn)爭(zhēng)節(jié)節(jié)勝利,馮友蘭生怕新中國(guó)成立后中美斷交,于是,婉言謝絕了至親好友的挽留,毅然決然地返回了祖國(guó)。

當(dāng)選院士

1948年秋天,馮友蘭回國(guó)后,當(dāng)選為南京中央研究院院士,并被選為院士會(huì)議評(píng)議會(huì)委員。1949年初,馮友蘭辭去本兼各職,并兼任中國(guó)科學(xué)院哲學(xué)研究所中國(guó)哲學(xué)史組組長(zhǎng),還被選為中國(guó)科學(xué)院哲學(xué)社會(huì)科學(xué)部常務(wù)委員,還先后被選為第二、三、四、五、六屆全國(guó)政協(xié)委員和四屆全國(guó)人大代表。然而,在學(xué)術(shù)上,馮友蘭卻很不順利。在剛剛解放的1950年,哲學(xué)界即展開了對(duì)他的批判。在解放初的思想改造運(yùn)動(dòng)中,以及后來的歷次反右運(yùn)動(dòng)中,馮友蘭都首當(dāng)其沖。不但其思想被當(dāng)作唯心主義的代表而屢遭批判,其人也被打成反動(dòng)學(xué)術(shù)權(quán)威而成為批斗的重點(diǎn)對(duì)象,倍受折磨。直到1968年秋,毛澤東在一次講話中提到:北大有個(gè)馮友蘭,搞唯心主義,我們?nèi)粢c(diǎn)唯心主義,還要找他;還有個(gè)翦伯贊,搞帝王將相,我們?nèi)粢c(diǎn)帝王將相,也要找他,還是讓他們當(dāng)教授,拿薪水。得此“特赦”,馮氏才得以離開牛棚,勉強(qiáng)恢復(fù)自由。直到1972年尼克松訪華,馮家被定為外賓訪問的開放戶時(shí),才算過上比較正常的生活。

新中國(guó)建立后的學(xué)術(shù)活動(dòng)

第一階段:50—60年代。在自我批判的基礎(chǔ)上,以馬克思主義作指導(dǎo),他開始撰寫《中國(guó)哲學(xué)史新編》。馮氏后來回憶說:“當(dāng)時(shí)正在提倡向蘇聯(lián)學(xué)習(xí),我也向蘇聯(lián)的‘學(xué)術(shù)權(quán)威’學(xué)習(xí),看他們是怎樣研究西方哲學(xué)史的。我尋找一些馬克思主義的詞句,努力運(yùn)用,寫了《中國(guó)哲學(xué)史新編》,出版到第二冊(cè),十年浩劫就開始了,我的工作也停了。”(《三松堂自序》)在這一時(shí)期,整個(gè)學(xué)術(shù)界都被一種僵化、教條的學(xué)術(shù)空氣所籠罩,哲學(xué)史研究由于其與政治過于緊密的關(guān)系更是如此。一部豐富多彩的哲學(xué)史被簡(jiǎn)化為唯物主義與唯心主義的斗爭(zhēng)史,并被圖式化地定為唯物主義戰(zhàn)勝唯心主義的歷史,馮友蘭身處其時(shí),亦頗受這種氛圍的影響。

第二階段:70年代,代表作為《論孔丘》。其時(shí),“四人幫”為達(dá)到個(gè)人目的,大搞所謂“批林批孔運(yùn)動(dòng)”,將哲學(xué)史、思想史的發(fā)展,簡(jiǎn)化、歪曲為儒法斗爭(zhēng)史,厚誣古人,捏造事實(shí),影射史學(xué)達(dá)到登峰造極的地步。一時(shí)間,整個(gè)學(xué)術(shù)界風(fēng)聲鶴唳,硝煙驟起。在“四人幫”的“順者昌,逆者亡”的強(qiáng)大政治壓力下,許多學(xué)術(shù)趨尚世風(fēng),違心地寫了許多應(yīng)時(shí)之作。馮友蘭當(dāng)時(shí)壓力極大,他雖然從心底里極為反感“四人幫”的那一套,但在“要相信黨,相信群眾”的思想指導(dǎo)下,也不得已“依傍黨內(nèi)的‘權(quán)威’的現(xiàn)成說法,或者據(jù)說是他們的說法”而寫了《對(duì)于孔子的批判和對(duì)于我過去的尊孔思想的自我批判》及《復(fù)古與反復(fù)古是兩條路線的斗爭(zhēng)》兩篇文章在《北大學(xué)報(bào)》上發(fā)表。不久,《光明日?qǐng)?bào)》《北京日?qǐng)?bào)》即予全文轉(zhuǎn)載,在社會(huì)上引起很大反響。1975年,他的《論孔丘》一書正式出版。書中觀點(diǎn)與以前迥然不同。這顯然是在強(qiáng)大政治壓力下的違心之作。他后來亦坦誠(chéng)地說道:“我在當(dāng)時(shí)的思想,真是毫無實(shí)事求是之意,而有嘩眾取寵之心,不是立其誠(chéng)而是立其偽。”(《三松堂自序》)這既是馮氏個(gè)人的無奈,也是建國(guó)以來知識(shí)分子群體的一大悲劇。1972年,身處逆境中的馮友蘭曾賦詩一首,其中有云:“若驚道術(shù)多遷變,請(qǐng)向興亡事里尋。”對(duì)解放后事態(tài)紛紜和自己哲學(xué)思想之多變,頗多感嘆!

第三階段:80年代,隨著“四人幫”的垮臺(tái),思想上的“撥亂反正”,尤其是中國(guó)共產(chǎn)黨的十一屆三中全會(huì)之后,馮友蘭迎來了自己的學(xué)術(shù)春天。經(jīng)過50—60年代的教訓(xùn)以及70年代的思想折騰,馮氏決意空所依傍,直陳己見,決意重寫中國(guó)哲學(xué)史,以舒解胸中積壓多年之郁悶。自1980年開始,馮友蘭以耄耋之年,展老驥之志,手握如椽巨筆,重寫《中國(guó)哲學(xué)史新編》,并明確申明只寫“自己在現(xiàn)有馬克思主義水平上所能見到的東西,直接寫我自己在現(xiàn)有的馬克思主義水平上對(duì)于中國(guó)哲學(xué)史和文化的理解和體會(huì),不依傍別人。”從而真正把自己80年來對(duì)中國(guó)哲學(xué)及文化研究所得之理解、體會(huì)寫出來,成為一家之言。經(jīng)過十年的艱苦努力,終于在1989年完成了七卷本的《中國(guó)哲學(xué)史新編》,了卻了一大心愿。

“學(xué)海無涯生有涯”。馮友蘭在歷經(jīng)近一個(gè)世紀(jì)的世事遷變,人世滄桑之后,終于走到了自己人生的盡頭。1990年11月26日,在95歲華誕的前夕,這位現(xiàn)代中國(guó)的一代大哲安然地離開了這個(gè)紛攘多變的世界。

馮友蘭一生勤勉,著述宏富。畢生以復(fù)興中華傳統(tǒng)文化、宏揚(yáng)儒家哲學(xué)思想為己任。如果說,馮氏前期(抗戰(zhàn)以前)的治學(xué)旨趣在于整理研究中國(guó)傳統(tǒng)哲學(xué),而直可稱其為哲學(xué)史家的話,那么,他后期(抗戰(zhàn)爆發(fā)后,尤其是抗戰(zhàn)期間)的為學(xué)進(jìn)路則重在以“六經(jīng)注我”的精神,運(yùn)用西方新實(shí)在論哲學(xué)重新詮釋、闡發(fā)儒家思想,以作為復(fù)興中華民族之理論基礎(chǔ)。這一時(shí)期寫成的以《新理學(xué)》為核心的“貞元六書”構(gòu)成了一套完整的新儒家哲學(xué)思想體系。它既是馮氏哲學(xué)思想成熟的標(biāo)志,也是他一生治學(xué)的最高成就,并因此而奠定了他作為“現(xiàn)代新儒家”的地位,成為一位繼往開來,具有國(guó)際聲譽(yù)的一代哲人。